Питание грызунов

- 25.11.2012

Среди мышевидных грызунов по роду пищи можно выделить две основные биологические группы грызунов: 1) кормящиеся главным образом зелеными частями растений, например, многочисленные полевки, и 2) кормящиеся главным образом семенами, например, мыши.

Питание зелеными частями растений, т. е. травой, которой много повсюду, привело к тому, что полевки малоподвижны; чтобы покормиться, достаточно отойти на немногие метры или даже сантиметры от норы. В связи с этим у них слабо развиты конечности, форма тела вальковатая. Однако питание таким мало концентрированным кормом, как трава, приводит к тому, что полевки должны часто кормиться; большая часть полевок добывает корм с небольшими перерывами круглые сутки или же все светлое время дня. Другими словами, питание определяет круглосуточную активность этих зверьков. При дневной или круглосуточной активности, особенно в открытых ландшафтах, биологически целесообразно колониальное поселение, поскольку оно обеспечивает возможность взаимного предупреждения об опасности. Обильный и легко доступный корм полевок допускает поселение колониями, т. е. большую концентрацию зверьков на незначительных площадях. Таким образом, характер пищи определяет также и тип поселения этих грызунов.

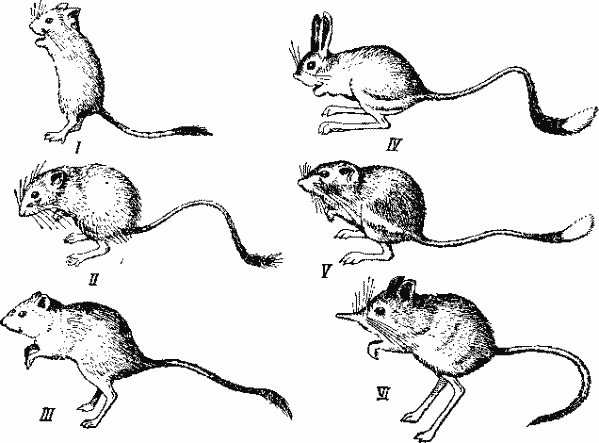

Прыгающие пустынно-степные млекопитающие. I — песчанка Meriones unguiculatus (грызун из сем. мышиных); II — Perognathus hispidus (грызун из сем. Heteromyidae); III — песчанка Taterona vicina (грызун из сем. мышиных); IV — большой тушканчик (грызун из сем. тушканчиков); V — кенгуровая крыса (грызун из сем. Heteromyidae); VI — прыгунчик (насекомоядное)

Прямую противоположность представляют собой грызуны, кормящиеся семенами, которые рассеяны на относительно больших пространствах, и, чтобы прокормиться ими, нужно отходить от норы на десятки и сотни метров. В связи с этим у мышей хорошо развиты конечности и как балансир при передвижении прыжками хвост. Концентрированность кормов позволяет грызунам этой группы питаться лишь небольшую часть суток. Активны бывают мыши ночью, поскольку отыскание корма на больших пространствах под покровом темноты позволяет им лучше спасаться от врагов. В свою очередь ночная активность повлекла за собой необходимость прогрессивного развития рецепторов; для мышей характерны крупные выпуклые глаза и большие ушные раковины. Однако распыленность такого корма, как семена, не допускает колониального поселения, и у мышей всегда одиночные норки, расположенные чаще всего на большом расстоянии одна от другой. Таким образом, и в этой группе грызунов питание определило характер суточной цикличности, тип поселения и другие биологические особенности.

В том или ином ландшафте в связи с различными условиями добывания корма происходит изменение в биологии и приспособительных чертах организации животных. Так, в пустынях, где корма всегда нужно разыскивать на больших пространствах, оказались необходимы высокоспециализированные конечности, и чем более узкий набор кормов и труднее его добывать, тем резче это выражено. Так, тушканчики, кормящиеся семенами и луковицами, имеют особенно длинные, часто трехпалые задние конечности и на конце хвоста-балансира — «знамя», необходимое при рикошетирующем типе бега; песчанки с их более разнообразными кормами напоминают наших мышей. То же явление мы наблюдаем и у древесных форм: кормящаяся главным образом семенами хвойных пород белка значительно более специализирована к древесному образу жизни, чем бурундук, собирающий, кроме того, семена травянистых растений и другие корма.