Эволюция основных групп плацентарных

- 25.11.2012

Плацентарные отделились от трехбугорчатых, по-видимому, тоже в начале мела. Наиболее примитивные формы их, относящиеся к отряду насекомоядных, открыты в верхних меловых отложениях.

По-видимому, они или близкие к ним формы дали начало всем прочим отрядам плацентарных, которые уже вполне сложились в течение первой половины третичного времени: вероятно, от древних насекомоядных непосредственно произошли не только современные насекомоядные, но и шерстокрылы, летучие мыши, полуобезьяны, обезьяны, а также древние хищные, объединяемые в группу креодонтов (Creodontia). Креодонты были мелкой или средней величины звери с короткими пятипалыми конечностями, стоявшие еще очень близко к насекомоядным, от которых они отличались режущими краями зубов. Креодонты, по всем данным, являются исходной группой для современных хищных и ластоногих. С другой стороны, к креодонтам близки: 1) древние непарнопалые (Mesaxonia), давшие несколько ископаемых групп и современных непарнокопытных; 2) древние парнопалые (Paraxonia — исходная группа для современных парнокопытных); 3) большая бесследно вымершая труппа южноамериканских копытных (Notungulata); 4) группа подкопытных (Subungulata), от которых, по-видимому, произошли современные даманы, хоботные и сирены. Что касается неполнозубых, трубкозубых и грызунов, а также, вероятно, китообразных, то эти древние группы, по всей вероятности, отделились непосредственно от древнейших. насекомоядных.

В середине третичного времени стали образовываться обширные степи, и целый ряд первобытных копытных начали приспособляться к жизни на открытых пространствах. Приспособления эти выражались в приобретении стройного, легкого телосложения, крепких конечностей с твердыми копытами, обеспечивающих быстрый и продолжительный бег, широких плоских жевательных поверхностей коренных зубов, способных перетирать твердую степную растительную пищу. Таким образом возникли, с одной стороны, лошади, с другой — многочисленные антилопы. В это же время, в связи с появлением разнообразной травянистой растительности, появились многочисленные мышевидные грызуны, в том числе полевки, песчанки, мыши, тушканчики и др. Разнообразие растительноядных форм вызвало обособление хищных, разбившихся на различные группы.

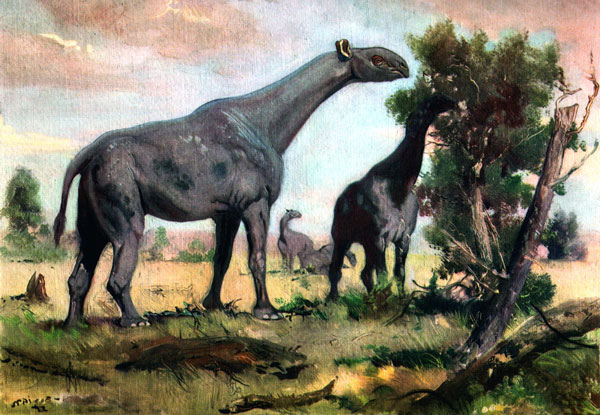

В конце третичного и начале четвертичного периода климат северного полушария претерпевал значительные изменения в сторону похолодания и усиления континентальности, связанные, видимо, с соотносительным перераспределением воды и суши. В это время где-то, по всей вероятности, в Юго-Восточной Азии, произошел от обезьяноподобного предка человек, и век крупных млекопитающих, господствовавших в течение третичного времени, сменился веком человека. Конечно, человек занял свое исключительное положение в природе не сразу. В это же время, т. е. в конце третичного времени, фауна северного типа, так называемая «мамонтовая фауна», включающая, кроме мамонта, еще зубров, шерстистых носорогов, северных оленей, леммингов и другие виды, спускалась дальше к югу, оттесняя так называемую «гиппарионовую фауну», включающую примитивных лошадей — гиппарионов, жирафов, верблюдов, страусов и других животных южного типа.

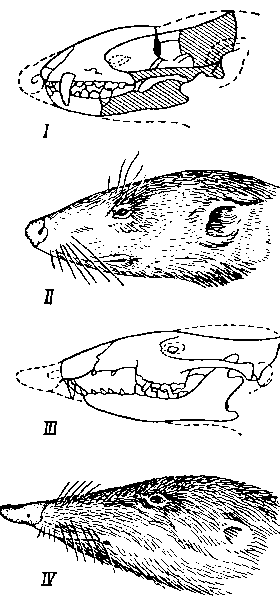

Меловые насекомоядные (по Грегори). I— череп Deltatherium pretrituberculate; II — реставрация Deltatherium; III — череп Zalembdalestes leschei; IV — реставрация

Как мамонтовая, так и гиппарионовая фауны, имели в своем составе много современных родов и даже видов. В дальнейшем из этих фаун сформировались современные фаунистические комплексы, при этом даже в среднечетвертичное время человек оказывал значительное влияние на фауну, или сокращая численность ряда крупных животных, или истребляя их, или способствуя их расселению.

Палеонтологические ряды некоторых млекопитающих. Эволюционные ряды некоторых млекопитающих удалось восстановить особенно подробно.