Нерестовые миграции рыб

- 21.11.2012

Нерестовые миграции осуществляются многими видами рыб. Примером нерестовых миграций могут служить странствования дальневосточных лососевых — кеты и горбуши.

В определенное время летом и осенью эти рыбы огромными стаями в десятки и сотни тысяч особей входят из Тихого океана в устья дальневосточных рек и движутся по ним вверх на сотни, даже тысячи километров (в некоторых случаях свыше 2000 км). При этом рыбы идут сплошной массой, преодолевая на своем пути силу течения, и различные препятствия в виде порогов, водопадов, через которые они делают прыжки до 4 м высоты. Шум и плеск этой лавины слышны еще

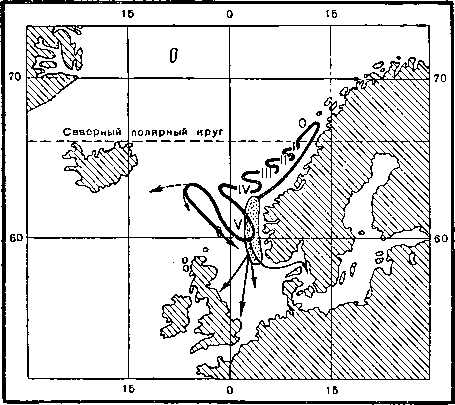

Карта миграций норвежской сельди (по Шмидту). Покрытое точками пространство у берегов южной Норвегии —место икрометания, от которого личинки сельди несутся течением к Лофотенским островам, отмеченным значком 0. Молодь сельди —однолетки (I), двухлетки (II), трехлетки (III) и четырехлетки (IV) — совершают обратный путь, то подходя к берегам, то удаляясь от них. Взрослая сельдь (V), оказавшаяся у места икрометания, совершает затем миграции, отмеченные стрелками как к северу, так и в область Северного моря издали. Вода в реке пенится, как в котле, от массы сталкивающихся между собой и выпрыгивающих рыб. Всюду видны головы и спинные плавники. Войдя в реку, рыба перестает питаться и живет исключительно за счет запасов собственного тела. Подходит она к реке упитанной, с блестящей светлой чешуей, но по мере хода постепенно темнеет, мышцы ее теряют свой ярко-красный цвет, бледнеют, и к моменту нереста рыбы становятся почти черными, тела их сплющиваются с боков и покрываются ранами и язвами, жир исчезает, мышцы становятся дряблыми. Выметав же половые продукты, рыбы теряют последние силы, уже не могут сопротивляться течению, которое несет их вниз, ударяя о камни и выбрасывая полумертвых рыб и их трупы на берег. Явление это получило удачное название «кочевания на смерть», так как вся рыба, вошедшая в реку, гибнет. Таким образом, дальневосточные лососевые размножаются лишь один раз в жизни.

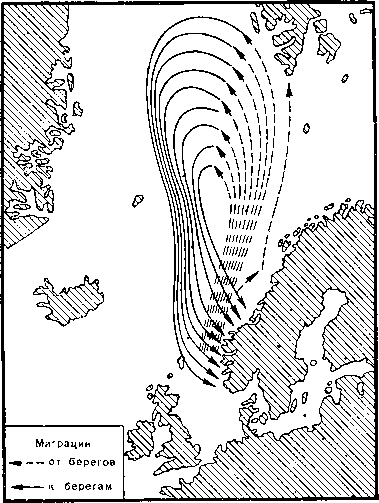

Схема годовых миграций взрослой сельди от берегов и к берегам Норвегии (по Леа)

До постройки гидростанции громадные расстояния во время нерестовых миграций покрывали и некоторые рыбы, движущиеся из Каспийского моря в Волгу и ее притоки. Так, осетры поднимались от устья Волги в Каму, проделывая до 2000 км, а белорыбица проникала по Волге в Каму, а из Камы в Белую и ее притоки, совершая общий путь до 3000 км.

Еще длиннее путь обыкновенного угря, идущего нереститься из всех рек Европы в западные районы тропической части Атлантического океана, что составляет несколько тысяч километров. Большую часть жизни угорь проводит в пресных водоемах (реках, озерах), но в возрасте 6—9 лет, достигнув половой зрелости, он начинает двигаться к месту нереста и претерпевает изменения, выражающиеся в изменении окраски, приобретающей серебристый блеск, в увеличении глаз и утолщении кожи, на что требуется 3—4 месяца. Достигнув Саргассова моря, угри на глубине 1000 м мечут икру и молоки, после чего, по-видимому, все особи гибнут.

Другим примером могут служить миграции норвежской сельди. Эта рыба нерестится вдоль западных берегов Норвегии, после чего уходит либо к северу, либо в область Северного моря, вышедшая же из икры молодь подхватывается Атлантическим течением и уносится к северо-востоку. Во время этого пути она превращается в молодых сельдей, которые начинают обратный путь уже против течения и движутся в этом направлении по извилистой линии, то приближаясь к берегу, то отдаляясь от него, в течение четырех лет. Дойдя до нерестилищ уже половозрелой, сельдь переходит «океаническую» стадию своей жизни, т. е. начинает жить уже в открытом океане, но ежегодно совершает нерестовые миграции к западным берегам Норвегии.

Вертикальные миграции рыбы совершают, передвигаясь из поверхностных слоев воды в глубину и обратно. Вертикальные миграции связаны или с перемещениями кормовых организмов или с периодом размножения и зимовки. В период зимовки многие рыбы (сельдь, треска, хамса, кильки и др.) погружаются в более глубокие слои воды. Атлантические сельди в период размножения опускаются в придонные слои, а в период нагула держатся в поверхностных слоях.

Миграции рыб имеют огромное практическое значение. Их изучение за последние десятилетия сделало исключительные успехи, главным образом благодаря тому, что стал применяться метод детального изучения расового состава путем мечения, для чего употребляются особые пластмассовые или металлические метки.