Описание Opegaster syngnathi

- 26.05.2015

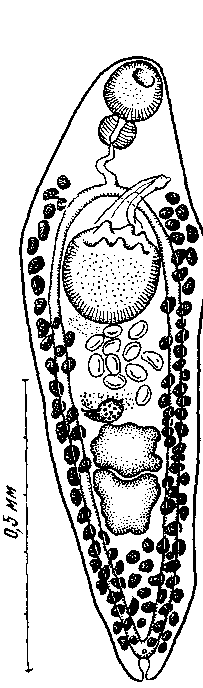

Тело сплюснутое, почти цилиндрическое, с тупо суженными концами; длина его 1,30—1,58 мм. Кутикула невооруженная.

Ротовая присоска субтерминальная, 0,090—0,110 X 0,108—0,111 мм. Префаринкс явственно выражен; фаринкс 0,060—0,070 X 0,068—0,075 мм. Пищевод длиной 0,020—0,027 мм снабжен хорошо развитыми продольными мышечными волокнами. Кишечные стволы соединяются сзади и открываются анусом вентрально, на расстоянии 0,06—0,07 мм от заднего конца тела. Брюшная присоска, 0,17 мм в диаметре, располагается во второй шестой части длины тела; она снабжена шестью мало заметными сосочками (по три на переднем и заднем краях).

Семенники лежат вплотную один позади другого; передний семенник расположен медианно или слегка слева и достигает 0,160—0,165 X 0,170— 0,180 мм, а задний лежит медианно, на границе средней и задней третей длины тела и достигает 0,165—0,225 X 0,160—0,186 мм. Семенной пузырек удлиненный, колбовидный, скрученный спереди, 0,042 мм в диаметре у своего основания; он простирается на расстояние 0,04—0,06 мм позади брюшной присоски. Половая бурса 0,040—0,055 X 0,017—0,021 мм. Половое отверстие лежит слева от пищевода.

Яичник округло-треугольный или трехлопастной, 0,075—0,090 X 0,144—0,145 мм, лежит несколько вправо от медианной линии, на середине тела. Отверстие лаурерова канала расположено дорзально относительно тельца Мелиса, лежащего непосредственно впереди яичника. Матка описывает несколько петель между тельцем Мелиса и брюшной присоской; она содержит 14—15 яиц. Метратерм тянется вдоль семенного пузырька и половой бурсы.

Яйца овальные, 0,057—0,063 X 0,031—0,034 мм. Мелкие желточные фолликулы простираются по всей длине кишечных стволов, преимущественно латерально, но частично и вдоль их внутренних краев между брюшной присоской и задним концом тела. Желточный резервуар находится непосредственно впереди и дорзально от яичника. Трубчатый экскреторный пузырь простирается до дорзальной стороны яичника; экскреторное отверстие терминальное.

Хотя экземпляры, по которым сделано описание этого вида в 1951 году, значительно отличаются от типичного материала, изученного Ямагути в 1934 году (длиной пищевода, положением передней границы желточников и размером яиц), тем не менее Ямагути считает более правильным отнести их к O. syngnathi, чем создавать новый вид.

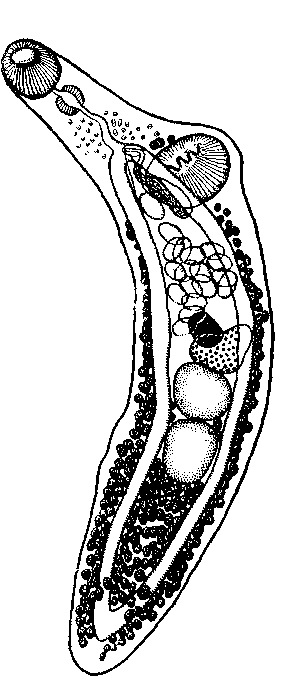

Opegaster syngnathi Yamaguti, 1934 (по Ямагути, 1934)

Opegaster synodi Manter, 1947 (по Маитеру, 1947)

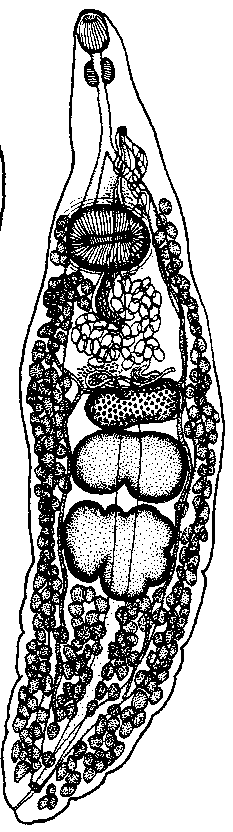

Opegaster tamori Yamaguti, 1938 (по Ямагути, 1938)