Исследования цикла развития Dicrocoelium lanceatum

- 09.11.2014

В 1928 г. Неллер направляет свои исследования в сторону изучения сухопутных моллюсков.

Большая часть водоемов в том году высохла и потому водных моллюсков почти не было; голые моллюски также обнаруживались весьма редко. Все это вместе с данными о широком распространении D. lanceatum и в других сухих и возвышенных местах заставило Неллера обратиться к изучению в качестве промежуточных хозяев сухопутных раковинных моллюсков.

Наиболее распространенной формой являлась Helicella ericetorum, в которой, однако, церкарии не обнаруживались. В другом виде моллюска — Zebrina detrita еще в 1887 г. Линстовом были обнаружены церкарии, описанные как Cercaria vitrina. В этих церкариях Неллер (1929) и склонен был видеть личиночную форму D. lanceatum. Морфологическое изучение церкариев, произведенное Неллером, также до некоторой степени подкрепляло его соображения. Изучение естественной зараженности моллюсков Zebrina detrita показало (осенью) небольшой процент инвазированности (4 из 226).

Дальнейшие исследования моллюсков, произведенные Неллером и Коркгаузом (Noller and Korkhaus, 1929), дали отрицательные результаты (Helicella ericetorum 94 экземпляра, Helicella obvia 47 экземпляров). Опытами искусственного заражения было выяснено, что в моллюсках Helicella ericetorum, Н. obvia и Zebrina detrita имеет место выхождение мирацидиев из яиц; однако дальнейшего развития не наблюдалось. Отрицательные результаты дали и опыты с Euomphalis strigella и с голыми моллюсками (Argiolimax agrestis).

Опыты заражения овец, кроликов и морских свинок церкариями (Cercaria vitrina) не увенчались успехом. При помещении церкариев в мышиный желудок при 30°С церкарии быстро погибали, а в желудке канарейки они внедрялись в слизистую, причем часть из них отбрасывала хвост, а другая его сохраняла; через некоторое время церкарии проникали в сосуды вплоть до субсерозных, ведущих к брыжеечным стволам.

Эти наблюдения привели Неллера и Коркгауза к тому выводу, что Cercaria vitrina, видимо, относится к какой-нибудь дикроцелииде птиц (предположительно — Lyperosomum).

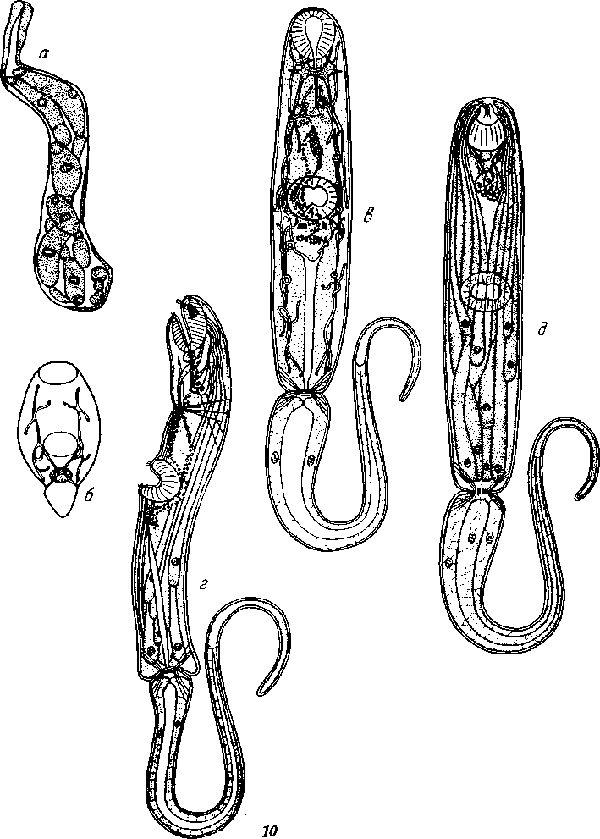

Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896 (из Травассоса, 1944)

Стадии развития: а — спороциста; б, в, г, д — церкарии (в—расположение пламеневидных клеток; г, д — расположение жслев проникновения)