Семейство Stbejptocabidae Skrjabin, Sobolev et Ivaschkin fam nov.

- 24.07.2015

В 1912 г. Райэ, Анри и Сизов, изучая нематоду Spiroptera pectinifera Neumann, 1960, паразитирующую под кутикулой мышечного желудка домашней курицы, выделили ее в новый род Streptocara Railliet, Henry et Sisoff, 1912 и отнесли этот род к подсемейству Acuariinae.

В 1916 г. Скрябин опубликовал работу «К характеристике птичьих нематод рода Streptocara», в которой сделал попытку разработать монографически этот род, дав зоологическую характеристику всем 8 видам, относящимся к этому роду: 1. S. pectinifera (Neumann, 1900); 2. S. crassicauda (Creplin, 1829); 3. S. tridentata (Linstow, 1877); 4. S. decorus (Dujardin, 1845); 5. S. cirrohamata (Linstow, 1888); 6. S. penihamata (Molin, 1859); 7. S. stellae polaris (Parona, 1901) и 8. S. triaenucha (Wright, 1879).

В 1930 г. японский исследователь Сугимото (Sugimoto) описал от утиных птиц новый вид Streptocara formosensis Sugimoto, 1930. В 1932 г. советский гельминтолог Солоницын описал Streptocara transcaucasica от чайки из Армении, а в 1952 г. Белопольская описала Streptocara dogieli от гаг Севера России.

В 1941 г. Скрябин в своей работе о перестройке системы нематод семейства Acuariidae обратил внимание на неправильное отнесение Йорком и Мэплстоном (1926) рода Streptocara к семейству Phy Salop teridae Leiper, 1908. В итоге Скрябиным было создано новое подсемейство Streptocarinae, которое было отнесено к семейству Acuariidae. Скрябин отметил, что характерное для Streptocara циркулярно обрамляющее головку нематоды «ожерелье», является несомненно гомологом шейных канатиков акуариид.

В работе Скрябина, Шихобаловой и Соболева (1949) подсемейство Streptocarinae Skrjabin, 1941, в составе 3 родов: Streptocara, Rusguniella и Aviculariella включено в семейство Acuariidae.

В 1959 г. Шабо и Петтер включили род Streptocara в подсемейство Seuratiinae Chitwood et Wehr, 1932, причем к этому же подсемейству ими были отнесены еще следующие роды: Stegophorus Wehr, 1934; Rusguniella Seurat, 1919; Aviculariella Wehr, 1931; Paryseria Johnston, 1938; Proy-seria Petter, 1958, Seuratia Skrjabin, 1916.

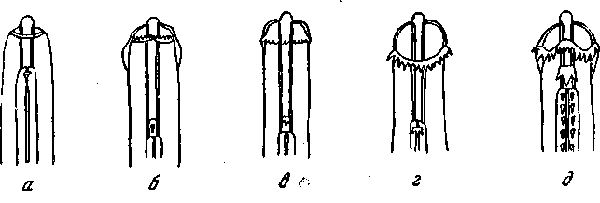

В своей работе Шабо и Петтер дают наглядную схему, иллюстрирующую ряд переходных форм от рода Rusguniella до Seuratia, у которых отмечается постепенно усложняющаяся форма головного «ожерелья».

В качестве одного из доказательств хода эволюции в этом направлении авторы приводят морфологию личинки Paryseria heardi, изученную Маусон (1953). Ожерелье у этой личинки не образует фестонов, как у взрослых представителей рода, а окружает тело гладкой полосой с небольшой зазубренностью вентрально и дорзально. Ее задний край незубчатый, но представляется как бы тонкоскладчатым, причем эти маленькие складки более многочисленны по сравнению с 40 зубцами на воротнике взрослых червей. Эта личинка, указывают французские авторы, является примером повторения филогенеза в онтогенезе; она хорошо показывает, что зубчики в ходе эволюции становятся все крупнее и все менее многочисленными. У родов группы Rusguniella — Seuratia ожерелье проходит от лабиальных углов, в то время как у рода Streptocara ожерелье образует циркумцервикальный воротничок. Шабо и Петтер предполагают, что существуют промежуточные формы между этими двумя группами, однако они не могут утверждать о прямой связи между головной орнаментацией типа S treptocara и теми родами, где головная орнаментация возникает на уровне лабиальных углов.

Кутикулярная орнаментация головных концов представителей разных родов сем. Acuariidae (по Петтер, 1959)

а — Rusguniella elongata (Rud., 1819); б — Aviculariella alcyona (Wehr, 1931); в —Proyseria decora (Dujardin, 1845) (по Шабо, 1953); г — Paryseria adeliae Johnston, 1938; d —Seuratia shipleyi (Stossich, 1907)

Исходя из изложенного, мы считаем, что группа Rusguniella — Proyseria — S tegophorus — Streptocara должна составлять подсемейство Streptocarinae, а род Seuratia необходимо сохранить в подсемействе Seuratiinae. Кроме упомянутых родов, в подсемейство Streptocarinae, по-видимому, следует отнести род Koriakinema Oschmarin, 1949. Поскольку представители указанных подсемейств имеют на головном конце не канатики, а ожерелья, которые рассматриваются как гомологи канатиков, мы предлагаем для этих двух подсемейств создать новое семейство Streptocaridae.

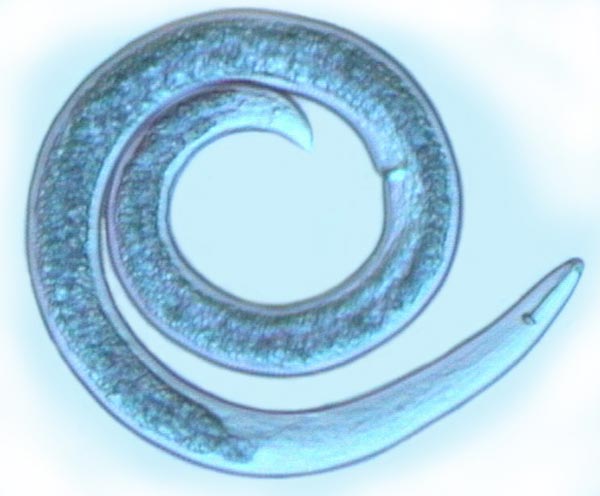

В филогенетическом отношении новое семейство менее совершенное, чем семейство Acuariidae, доказательством чего могут служить не только морфологические данные, но и наличие у Streptocara crassicauda явления резервуарного паразитизма.

По правилам международной зоологической номенклатуры было бы вернее назвать новое семейство Seuratiidae, поскольку подсемейство Seuratiinae обосновано раньше, чем подсемейство Streptocarinae. Однако отсутствие данных по резервуарному паразитизму у представителей подсемейства Seuratiinae и наличие в системе Ascaridata созвучного семейства Seuratiidae Chabaud, 1959 послужили основанием отступить от правила и наименовать новое семейство Streptocaridae fam. nov.

Новое семейство Streptocaridae мы включаем в надсемейство Acuarioidea Sobolev, 1949.

Диагноз: Acuarioidea, у которых головная орнаментация имеет форму воротничка — ожерелья, полностью или неполностью окружающего основание псевдолябий; задний край ожерелья гладкий или снабжен зубчиками. Количество последних обратно пропорционально их величине. Цервикальные сосочки крупные в виде трехвершинных крючков. У некоторых форм (род Seuratia) от цервикальных сосочков вдоль тела идут продольные ряды шипов. Самцы имеют 4 пары преанальных сосочков. Паразиты желудка птиц.

Типичное подсемейство: Streptocarinae Skrjabin, 1941.

Таблица для определения подсемейств семейства Streptocaridae

Головной конец орнаментирован воротничком-ожерельем. Поверхность кутикулы гладкая - Streptocarinae Skrjabin, 1941.

Головной конец орнаментирован воротничком-ожерельем. Поверхность кутикулы снабжена двумя парными рядами шипов- Seuratiinae Chabaud et Wehr, 1932.