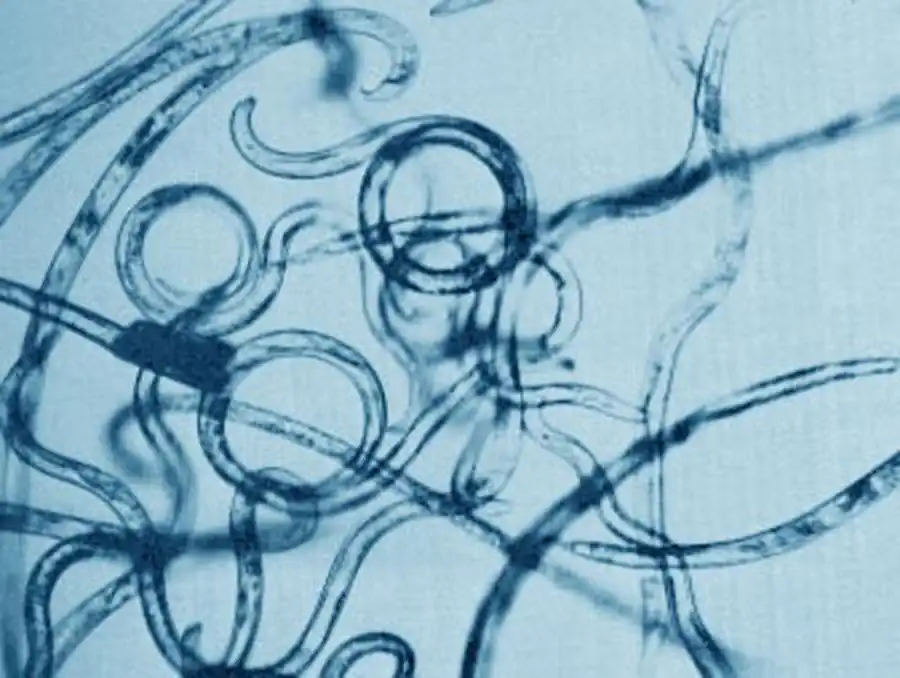

Гистология при эхинуриозе

Макроскопическая амилоидозная печень увеличена в объеме в 2—3 раза и более, серо-розового цвета с белесоватыми пятнами. Ткань печени плотная, суховатая, ломкая, на разрезе тусклая, бескровная. Рисунок печени сглажен. Селезенка в большинстве случаев также увеличена, уплотнена, розоватого цвета, на разрезе сухая. Иногда отмечался также амилоидоз почек.

Гистологически в начальных стадиях установлено отложение амилоида за стенками капилляров и мелких сосудов (периваскулярный амилоидоз). Такая печень макроскопически не изменена. В дальнейшем развивается диффузный амилоидоз со стиранием рисунка органа и атрофией паренхимы. Так, например, в печени сохранившиеся клетки, сдавленные амилоидом, имеют неправильную форму и лежат разрозненно в виде островков.

Амилоидноперерожденная печень сильно препятствует току крови и лимфы, вызывает асциты, обнаруживаемые на вскрытии, неоднократно наблюдались также разрывы амилоидозной печени с кровоизлиянием в брюшную полость или под капсулу с образованием гематом.

Обращает на себя внимание диффузное развитие амилоидоза в довольно короткий срок (1,5—2 месяца от начала заболевания эхинуриозом—у уток-шептунов в 1935 г., у лебедей-шептунов в 1941 г. и у черных лебедей в 1942 г.). Все эти птицы были молодые и не имели других заболеваний, кроме эхинуриоза, поэтому связь эхинуриозного процесса с развитием амилоидоза очевидна. Амилоидоз отмечался главным образом в тех случаях, когда имела место интенсивная инвазия с нагноением и изъязвлением узлов. Очевидно, большую роль в возникновении амилоидоза играют продукты распада тканей на месте локализации гельминтов и продукты жизнедеятельности самих гельминтов. Что касается микрофлоры, осложняющей эхинуриозный процесс, то анализ бактериологических исследований 28 трупов, имевших явления амилоидоза, выявил следующее: в 15 случаях (53,5%) посевы не дали роста, в 10 случаях (35,7%) выделены бактерии кишечной группы и в 3 случаях (10,7%) — кокки, из них один раз стрептококк. Таким образом, возникновение амилоидоза не обусловлено каким-либо специфическим бактериальным фактором. Что касается стрептококковой инфекции, которой приписывают некоторую роль в этиологии амилоидоза, то она была совсем незначительной.

На основании анализа спонтанных случаев эхинуриоза можно сказать, что эхинуриоз является, как правило, непосредственной причиной смерти.

Наиболее восприимчивы к эхинуриозу молодые водоплавающие птицы (у одной молодой пеганки было обнаружено 475 эхинурий). В зависимости от тяжести осложнений заболевание у молодой птицы продолжалось от полутора до шести месяцев. У взрослой птицы эхинуриоз протекал хронически в течение одного-двух и более лет. При отсутствии осложнений и нового заражения эхинуриозные узелки обычно заживали за счет разрастания рубцовой соединительной ткани.