Опыт построения филогении акуариид

- 16.06.2014

Шабо и Петтер (1959) сделали попытку построить систему акуариид на филогенетической основе.

Сопоставляя морфологические признаки, в частности наличие либо простых, либо сложных канатиков у взрослых форм с явлением так называемого «онтогенетического повторения», наблюдаемого у личинок акуариид, состоящее в том, что личинки более специализированных видов приобретают признаки, свойственные взрослым особям примитивных форм, указанные авторы создали гипотетические схемы филогении подсемейств Acuariinae и Seuratiinae. Подсемейство Schistorophinae они под углом зрения филогении не изучали, а ограничились таблицей рисунков, изображающих различные структуры орнаментаций головы у представителей этого подсемейства.

Мы считаем полезным привести указанные схемы в настоящей монографии.

Необходимо еще добавить, что Шабо и Петтер включили в число признаков, могущих быть использованными при построении филогении акуариид, один биологический момент: скорость развития личинок в организме промежуточного хозяина. Исходили они при этом из того факта, что филогенетически более примитивные спирураты, в том числе и акуарииды, характеризуются более длительным сроком развития в промежуточных хозяевах.

Шабо и Петтер критикуют систему акуариид, предложенную рядом советских авторов: Скрябиным (1941), Соболевым (1949, 1952 и 1957) и Гушанской (1951).

Говоря об «Определителе паразитических нематод»: «Спирураты и филя-риаты», авторами которого являются Скрябин, Шихобалова и Соболев, французские авторы не соглашаются с выделением Acuarioidea в самостоятельное надсемейство, возражают против разбивки этого надсемейства на 3 самостоятельных семейства. Они особенно резко возражают против помещения всех габронем с орнаментированной кутикулой, а также семейства Histiocephalidae в надсемейство Acuarioidea. Равным образом они утверждают, что у родов Cyclozone и Ancyracanthus нет признаков, которые связывали бы их с Acuariidae, кроме неясного сходства в кутикуле. Наряду с этим Шабо и Петтер считают, что «Определитель представляет собой полезную книгу».

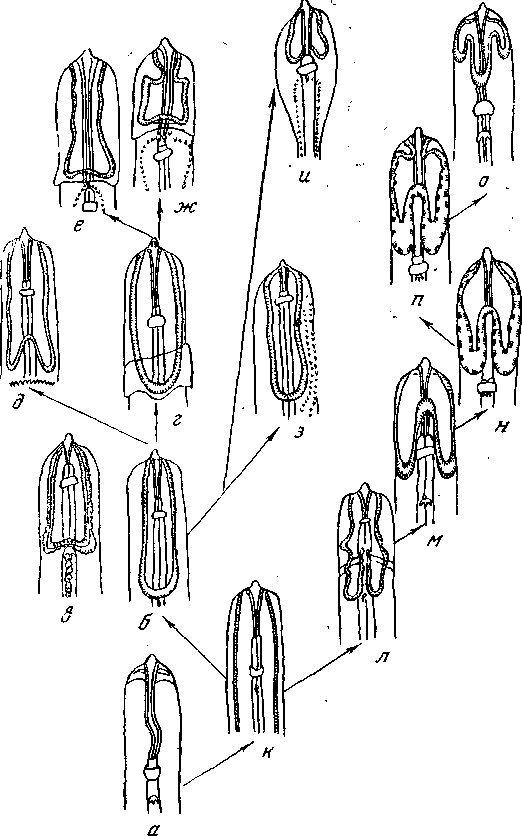

Кутикулярная орнаментация головных концов представителей разных родов подсем. Acuariinae (по Шабо и Петтер, 1959)

а — Paracuaria (по Рао, 1951); б — Syncuaria (по Крэм, 1927); в — Syncuaria (по Соболеву 1949); г — Chevreuxia (по Сера, 1918); д — Pectinospirura (по Уэр, 1933); е — Skrjabinoclava с канатиками non contournes (по Соболеву, 1952); ж — Skrjabinoclava с канатиками contournes (по Депорту); з — Echinuria (по Депорту); и — Stammerinema (по Тинеру, 1951); k — Acuaria (по Депорту); л — Synhimantus (по Депорту); м — Synhimantus (по Депорту, 1947); и — Synhimantus (по Шабо и Кампана, 1949); о — Cosmocephalus (по Депорту); п—Sexansocara [по Соболеву и Сударикову (из Скрябина и др., 1949)]

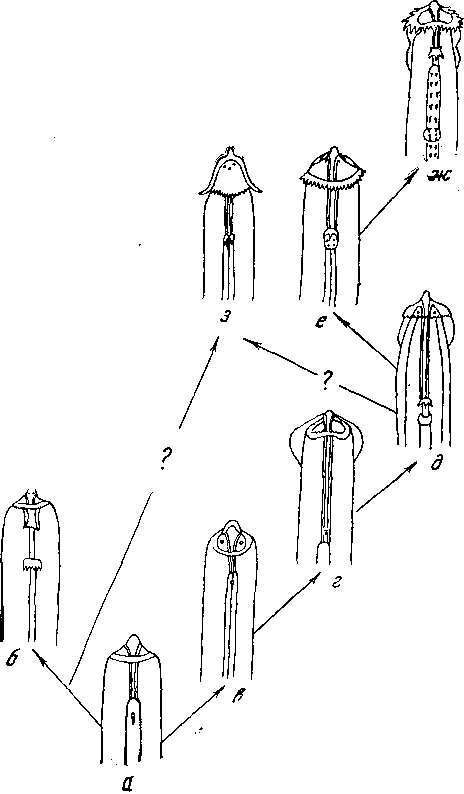

Кутикулярная орнаментация головных концов представителей разных родов подсем. Seuratiinae (по Шабо и Петтер, 1959)

а —Seuratiinae примитивный гипотетический, канатик простой, поперечный, не достигает углов губ; б — Streptocara (оригинальный схематический рисунок); в — Rusguniella (по Сера, 1919); г —Aviculariella (по Уэр, 1931); д — Proyseria (по Шабо, 1953); е — Paryseria (по Петтер, 1959); ж — Seuratia (по Сера, 1916); з — Stegophorus (по Уэр, 1934)

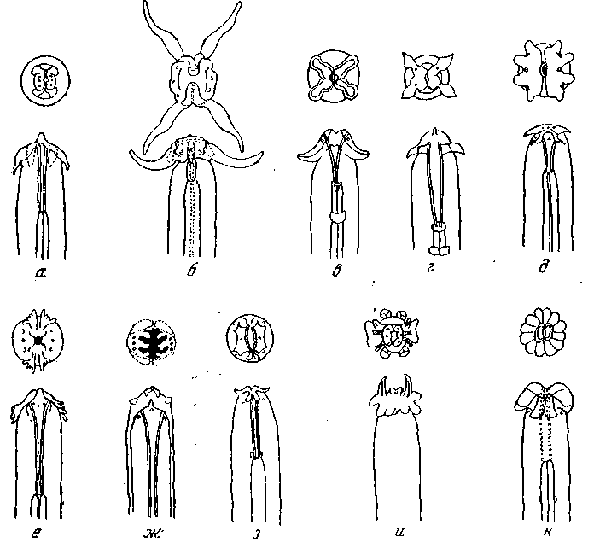

Кутикуляриая орнаментация головных концов представителей разных родов подсем. Schistorophinae (по Шабо и Петтер, 1959)

а — Schistorophus с короткими рожками (по Уэр, 1934); б — Schistorophus с длинными рожками (по Ли, 1934); в — Sciadiocara (по Соболеву, 1949); г —Viktorocara [по Гушанской, 1950 (апикальный вид представлен гипотетически)]; д — Ancyracanthopsis с мало разделенными пластинками (по Ли, 1934); е — Ancyracanthopsis с сильно разделенными пластинками (по Клэпхэму, 1945); ж — Schistogendra (по Шабо и Руссело, 1956); з —Viguiera (по Шабо, 1957); и — Serticeps (по Драше, 1882); к — Torquatella (по Драше, 1882)