Особенности формы рогов лосей

- 02.02.2013

Особенную форму рогов, оленеобразную, имеют уссурийские лоси (A. a. cameloides), обитающие на Сихотэ-Алине, Большом Хингане и прилегающих территориях [Флеров, 1931; Капланов, 1948; Гептнер и др., 1961; Schagdarsuren, Stubbe, 1974].

На рогах взрослых самцов этого подвида отростки обычно равномерно распределяются по стволу рога, при этом зачастую не образуя лопатообразных расширений. Оленеобразность рогов, свойственная уссурийским лосям, по нашему мнению, никак не сближает их с европейскими, у которых также отмечается подобный вариант рогов. В данном случае форма рогов лосей связана со средой обитания и имеет адаптивный характер [Bubenik, 1982].

Закономерно, что лоси с крайнего Северо-Востока Сибири и Аляски, населяющие северную разреженную тайгу, а в летнее время встречающиеся в лесотундре и даже тундре, имеют наибольший размер рогов. Животные же, обитающие в достаточно закрытых биотопах, таких как приморские «джунгли» и европейские смешанные леса, имеют неразвитые, оленеобразные рога. Такие рога имел недавно вымерший кавказский лось A. a. caucasicus, обитавший в зоне широколиственных лесов [Верещагин, 1967]. Аналогичная зависимость наблюдается и у других оленей. Например, тундровые северные олени Rangifer tarandus L., в отличие от лесных, имеют большие размеры рогов и лопатообразные расширения на них. Достаточно ярко эта тенденция наблюдалась у плейстоценовых Cervidae, обитавших в открытых остепненных ландшафтах и имевших поистине колоссальные рога (Cervalces, Megaloceros и др.).

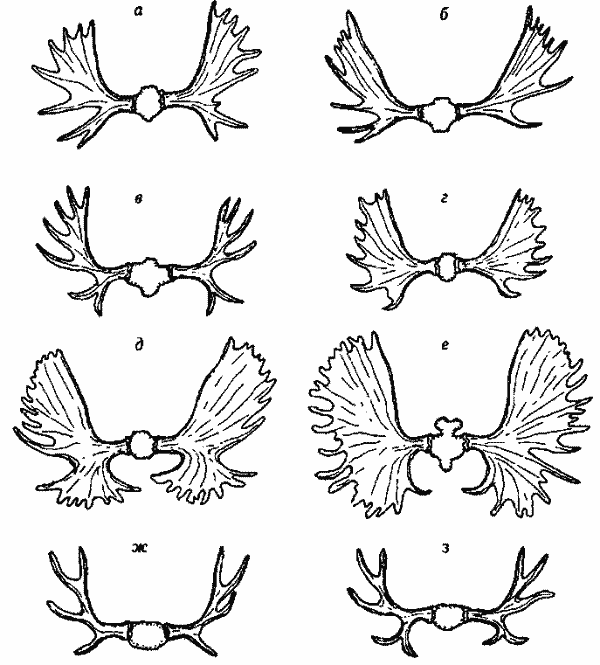

Форма рогов восточносибирских (A. a. pfizenmayeri, а—г) и дальневосточных (A. a. buturlini, д, е; A. a. cameloides, ж, з) лосей. а — Монголия, р. Иро (№ 43661, ЗМ МГУ); б — Центральная Якутия (ИБПК, Якутск); в — Якутия, Вилюйский р-н (ЯОКМ, Якутск); г — Центральная Якутия (ЯО, Якутск); д — Якутия, бассейн р. Колыма (ЯО); е — Камчатская обл., бассейн р. Пенжина [Клепиков, 1974]; ж, з — Сихотэ-Алинь (ЗМ МГУ).