Карта «хеоно-ботанических комплексов»

- 01.02.2013

Карта «хеоно-ботанических комплексов», по существу, индикационная в отношении снегового покрова, но на ней показана и растительность, в силу чего карта имеет и фитоценологическое значение.

Между тем во многих старанах индикационные карты содержат показ того объекта, который выявляется посредством растительности. В последнее время такие карты довольно часто создаются в СССР. Примером может служить карта глубины сезонного протаивания грунта в районах вечной мерзлоты в районе г. Норильска. Она составлена Н. Г. Москаленко на основе индикационных исследований растительности. На карте же приведен конечный результат: мерзлотные данные (глубина оттаивания грунта).

По данным растительного покрова, в результате его дистанционной съемки, составляются и карты глубины залегания грунтовых вод, работе над которыми предшествуют специальные исследования, имеющие цель установить, на какой глубине залегают грунтовые воды под тем или иным растительным сообществом. Таблица, сопровождающая карту, иллюстрирует состав растительности и служит геоботаническим обоснованием ее, а на карте показана лишь глубина грунтовых вод, суждение о которой делается по характеру растительности. Если принять во внимание, что прямое определение глубины грунтовых вод требует зондирования грунта, а посредством данных о растительности вопрос решается на основании аэросъемки, то перспективность индикационной геоботаники становится очевидной.

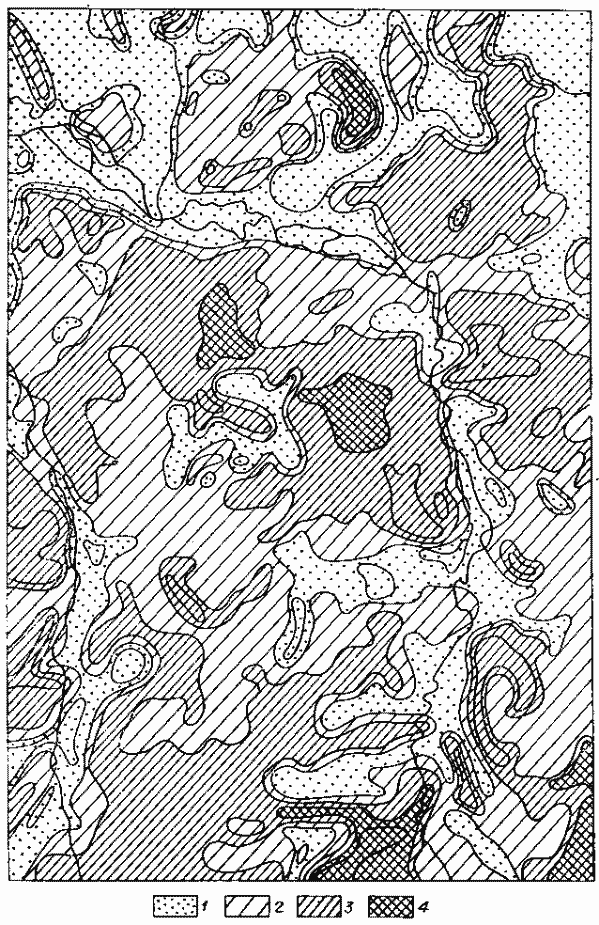

Фрагмент карты глубин залегания грунтовых вод, составленной по данным дистанционной съемки растительности (по Е. А. Востоковой, Л. Н. Тагуновой, 1963).

|

Условные обозначения |

Растительность |

Уровень грунтовых вод, м |

Элементы рельефа |

Грунтовые условия |

|

I1 |

Свежий сосновый лес |

3—5 (иногда глубже) |

Вершины и склоны слабо холмистой зандровой равнины |

Флювиогляциальные отложения, пески разнозернистые |

|

I2 |

Березово-сосновый лес |

1, 5—3 |

Зандровая плоская равнина |

То же |

|

I3 |

Мелколиственно-сосновый заболоченный лес |

0,0—1,5 |

Зандровая плоская равнина окраины болот |

То же, с поверхности слегка заторфованные (торф до 0,3 м) |

|

II1 |

Елово-осиново-березовый лес с сосной |

3—5 |

Вершины и склоны пологоволнистой равнины |

Флювиогляциальные песчаные отложения, близко подстилаемые моренными суглинками |

|

II2 |

Сосново-елово-мелколист-венный (березово-осbновый с ольхой) лес |

1,5—3 |

Нижние части склонов пологоволнистой равнины |

То же |

|

II3 |

Осиново-березовый с елью и сосной заболоченный лес |

0,0—1,5 |

Понижения на пологоволнистой равнине, тяготеющие к долинам и ложбинам |

То же, заторфованные (торф до 0,3 м) |

|

III1 |

Мелколиственно-еловый лес |

3—5 и глубже |

Вершины и склоны моренных холмов |

Моренные суглинки, иногда с прослоями супесей |

|

III2 |

Елово-мелколиственный лес, иногда с участием сосны |

1,5—3 |

Пологие склоны и окраины моренных холмов (переход к древним долинам стока) |

То же, несколько перекрытые песком |

|

IV2 |

Ольшаники в комплексе с осоково-тростниковыми и кустарyиково-таволговыми болотами |

1,5—3 (иногда от 0 до 3) |

Долины рек, древние ложбины стока |

Торф, оторфованные пески и супеси (мощность торфа от 0,5 до 2—3 м) |

|

IV3 |

Сосново-пушицево-сфагновые и кустарничково-пушицево-сфагновые болота |

0—1,5 |

Пониженная зандровая равнина, древнеозерные котловины |

То же |

|

IV4 |

Торфоразработки болот |

0—1,5 |

То же |

То же |