Преобразование структуры биоты в условиях высокоширотных маргинальных ландшафтов

- 26.01.2013

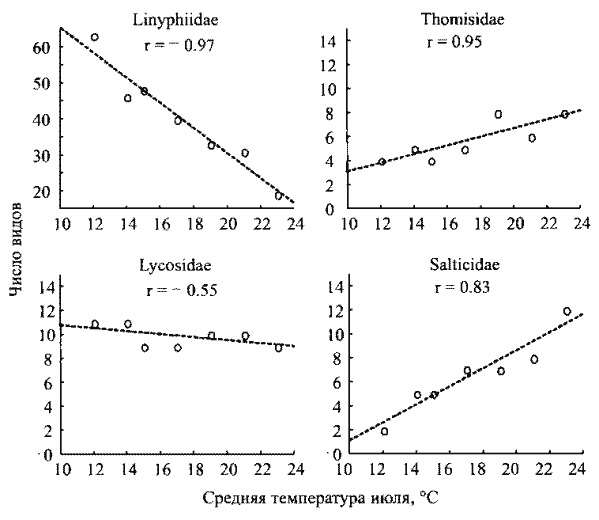

Примеры специфики широтных трендов видового разнообразия таксонов дает отряд пауков.

Естественно, что число видов или доля в фауне большинства родов и семейств увеличиваются к югу, но эти же показатели одних таксонов возрастают к северу, показатели других - остаются примерно на одном уровне. Каждый таксон «реагирует» на климатический градиент не стохастически на видовом уровне, но вполне закономерно и индивидуально, как целостная система, с высокими показателями корреляции с тем или иным фактором.

Экологическую целостность таксонов разного ранга наглядно демонстрирует общая картина преобразования структуры биоты в условиях высокоширотных маргинальных ландшафтов при нарастании климатической экстремальности и резком снижении суммарного видового разнообразия (Чернов, 2002). При явном своеобразии каждого из таксонов, входящих в состав биоты Арктики, их все же можно сгруппировать в варианты и типы по характеру ландшафтно-зонального распределения и изменения показателей биологического прогресса.

Ниже приведен пример типологии таксонов биоты Арктики по этим показателям на основе различных литературных и оригинальных материалов, которые в той или иной степени излагались и анализировались в наших предыдущих работах (см.: Чернов, 1978, 1984, 1995, 1999, 2002, 2004, 2004а, 2005; Чернов, Матвеева, 1979, 1983; Ланцов, Чернов, 1987; Чернов и др., 1993, 2000; Чернов, Татаринов, 2006; Chernov, 1995; Chernov, Matveyeva, 1997 и др.).

1. Таксоны, осваивающие заполярную среду фронтально, с широкой адаптивной радиацией, формированием арктических видов, заходом большого их числа из южных ландшафтов и более или менее плавным падением таксономического и адаптивного разнообразия с продвижением к полюсу. У некоторых групп отдельные показатели биологического прогресса в Арктике могут быть выше, чем в умеренном поясе. На уровне отрядов животных примерами такого варианта хорологии в Арктике могут служить ржанкообразные (Charadriifoirmes), лососеобразные (Salmoniformes), двукрылые (Diptera), веслоногие ракообразные в широком смысле (Copepoda); на уровне семейств - бычковые рыбы (Cottidae), комары звонцы (Chironomidae), коротконадкрылые жуки (Staphylinidae), жужелицы (Carabidae), из класса ногохвосток (Collembola), которые особенно успешно освоили среду Арктики, - Isotomidae, Onychiuridae, Hypogastruridae, из семейств растений - злаки (Роасеае), осоковые (Сурегасеае), крестоцветные (Brassicaceae), гвоздичные (Caryophyllaceae), лютиковые (Ranunculaceae), ивовые (Salicaceae) и т.д. Некоторые группы этого варианта хорологии сохраняют относительно высокие уровни видового богатства в пределах всей зональной системы высоких широт, включая полярные пустыни. К таковым относятся, например, из насекомых - комары звонцы, из растений - крестоцветные и гвоздичные, число видов которых в конкретных флорах на Таймыре примерно одинаково в южных тундрах и на северной границе арктических (Матвеева, 1998). Таксоны с таким распределением создают основу биоразнообразия всей Арктики (см.: Андрияшев, 1954; Danks, 1981; Чернов, Матвеева, 1983; Чернов, 1984,1995, 1999; Андрияшев, Чернова, 1994; Matveyeva, 1995; Матвеева, 1998; Sirenko, 2001; Секретарева, 2004; Бабенко, 2005 и др.).

Связь числа видов (конкретные фауны) нескольких семейств пауков (Aranei) со среднеиюльской температурой на территории Урала и Приуралья (по данным С.Л. Есюнина, 2005).