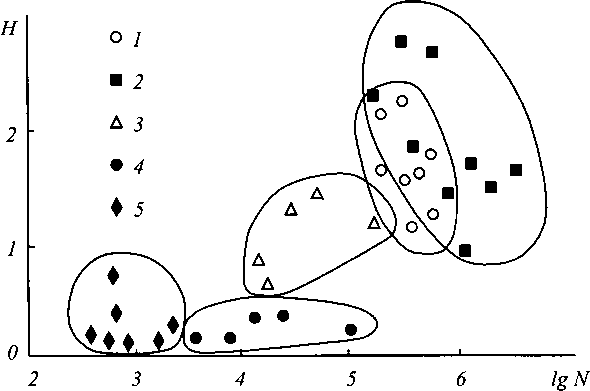

Соотношения между индексами разнообразия видов и величинами обилия

- 25.01.2013

Разные таксоны могут давать весьма различные соотношения между индексами разнообразия и величинами обилия.

Интересен результат анализа группировок дрожжевых грибов таймырской тундры. Соотношение индекса разнообразия и суммарной численности каждого варианта сообщества расположено в строго определенной области. Кроме того, совокупность группировок дрожжей образует прямую, а не обратную зависимость между индексом разнообразия и суммарной численностью. В данном случае можно предположить двоякое: либо эта группа организмов действительно дает принципиально иную зависимость по сравнению с тем, что было показано на макроорганизмах, либо анализируемая совокупность группировок отражает лишь часть более сложной зависимости.

Эти соотношения в значительной степени зависят от насыщения видами сообщества.

Корреляция между индексом разнообразия и логарифмом общей численности дрожжей в арктической тундре Таймыра: 1 - зеленые листья, 2 - отмершие неразложившиеся листья, 3 - разлагающиеся листья, 4 - перегной, 5 - почва (по: И.Ю. Чернов, 1985).

При высокой концентрации видов в экологическом пространстве велика вероятность включения механизмов жесткой конкуренции. Поэтому при высокой насыщенности биоценоза организмами данной группы должна быть более отчетливой обратная зависимость между суммарным обилием и разнообразием, при недостаточной - прямая.

Приведенные в этом разделе материалы представляют не только академический интерес. Описанные особенности видовой структуры сообществ, в частности такие, как супердоминантность, малый резерв видов для заполнения потенциальных экологических ниш, слабая возможность викариата, формирование разнообразных ценотических группировок по принципу перетасовки, единичная видовая представленность ряда важнейших экологических «профессий», предъявляют особые требования к системе природопользования в высоких широтах. Именно к арктическим биомам в наибольшей мере применимо положение об уникальности каждого вида и о губительных последствиях для экосистемы изъятия любого из них.

В арктических условиях больше вероятности того, что подрыв популяций отдельных видов, в особенности активных супердоминантов, неизбежно вызовет интенсивные необратимые деградационные процессы в экосистемах. Упрощенность видовой структуры сообществ Арктики, концентрация многих важнейших ценотических связей вокруг единичных видов, малая разветвленность пищевых цепей обусловливают повышенную чувствительность тундровых экосистем к загрязнителям, их сравнительно быструю миграцию по трофическим цепям и меньшую способность к самоочищению.

Детальное изучение различных аспектов видовой структуры тундровых сообществ - одно из актуальных направлений тундровой экологии. Безусловно, эти исследования имеют отнюдь не только «местное» значение. Тундровые сообщества могут служить прекрасными моделями для выявления многих имманентных особенностей синэкологических структур, формирующихся в экстремальной среде.