«Активный» путь адаптации насекомых к суровым условиям Субарктики

- 24.01.2013

Способность к замедленному темпу роста, к растянутому развитию - выгодное, экономичное приспособление при постоянно низких температурах.

Об этом свидетельствует широкое распространение таких видов по всей тундровой зоне, включая ее северные окраины. Яркий пример этого дает Tipula carinifrons - один из самых массовых видов крупных насекомых в высокоширотных тундрах.

Пассивное отношение к среде, выражающееся в замедленности роста и развития, полной зависимости их темпов от погодных условий, характерно и для многих доминантных групп тундровой растительности, в особенности мхов и лишайников (Savile, 1972). В этом же плане представляет интерес известная у многих насекомых затяжная диапауза, которая может длиться несколько лет. Ее рассматривают как механизм, повышающий устойчивость популяции к неблагоприятным условиям: диапаузирующие особи, переходя к активной жизни через некоторое время после прекращения действия неблагоприятных факторов, имеют больше шансов выжить. Есть данные, что это явление особенно характерно для обитателей северных и высокогорных районов. По нашим наблюдениям, затяжная диапауза свойственна многим субарктическим насекомым, в особенности типичным фитофагам: мухам из сем. Muscidae, Anthomyiidae, некоторым чешуекрылым (листовертки рода Olethreutes), пилильщикам. При содержании в лабораторных условиях часть особей не выходила из куколок по несколько лет.

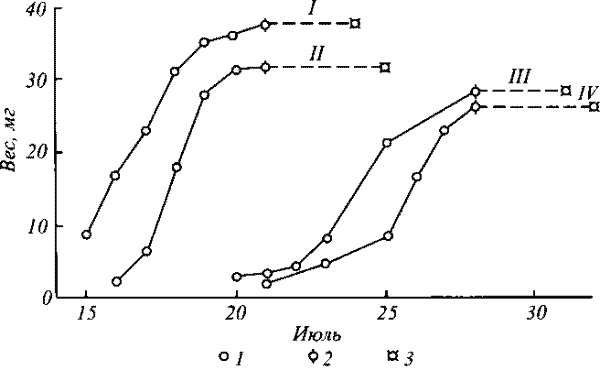

«Активный» путь адаптации насекомых к суровым условиям Субарктики (ускоренный темп общего развития, интенсивный рост преимагинальных фаз, завершение жизненного цикла в течение одного сезона) чаще всего наблюдается у специализированных фитофагов - представителей в целом более южных групп. Примером могут служить листоед Chrysomela taimyrensis L. Medv. и долгоносик Phytonomus ornatus Сар. (Медведев, Чернов, 1969; Чернов, 1973). Ch. taimyrensis - предположительно эндемик Таймыра. Это представитель в целом более южной группы, не характерной для Субарктики. Ph. ornatus - вид с типичным ангарским ареалом, распространенный до Монголии. У этих видов зимует только имаго. Вероятно, именно благодаря быстрому развитию, позволяющему завершать жизненный цикл в условиях Субарктики за один летний сезон от яйца до имаго, они заселили тундровую зону. Однолетнее быстрое развитие характерно для наиболее массовых в Субарктике пилильщиков: открытых филлофагов Amauronematus, обитателей ивовых сережек Pontopristia, галловых ивовых пилильщиков рода Pontania (на Таймыре повсеместно обычен бореально-альпийский P. crassipes Thom.). Последний развивается практически в течение одного сезона, но в первый год достигает фазы предкуколки, которая зимует в коконе (Чернов, 1973).

Развитие листоеда Chrysomela taimyrensis L. Medv. в подзоне типичных тундр на Западном Таймыре, пос. Тарея, 1969 г. 1 - средний вес личинки, 2 - появление первых куколок, 3 -появление первых имаго; изменение веса после окукливания не отражено, I-IV - варианты