Адаптации к климатическим условиям разных групп животных

- 24.01.2013

Необходимо иметь в виду, что преимущество крупного тела в терморегуляционном отношении бесспорно не только в холодном, но и в жарком сухом климате.

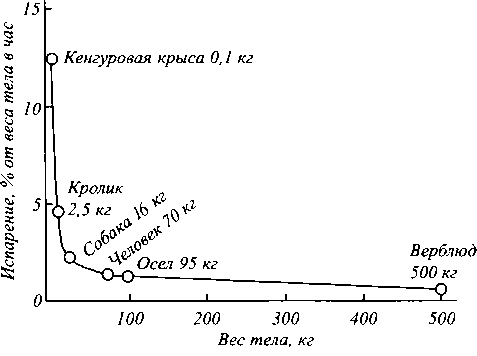

Как отмечает К. Шмидт-Ниельсен (1972), расход воды на охлаждение тела резко возрастает у млекопитающих мельче средних размеров. Так, собака при сильной жаре в пустыне на единицу веса расходует воды примерно вдвое больше, чем осел, а животное весом 100 г - почти в десять раз больше. К. Шмидт-Ниельсен пишет, что в пустыне «для мелкого животного нет другого пути преодолеть простой закон физики: при его относительно большой поверхности тела ему не остается ничего другого, как уйти под землю от сжигающего тепла».

Вероятно, в смысле адаптации к климатическим условиям крупные размеры тела в пустыне имеют не меньшее жизненно важное значение, чем в холодном климате. Между тем нет оснований считать, что в пустынях больше крупных видов млекопитающих или там увеличиваются размеры широко распространенных форм. Напротив, в те риофауне пустыни весьма велик удельный вес мелких форм, что обусловлено большими возможностями для животных пустыни избегать контактов с высокими дневными температурами. Проблема терморегуляции у мелких видов в аридном климате разрешается путем перехода к норному ночному образу жизни.

Рассчитанная величина испарения, необходимого для поддержания постоянной температуры тела в жаркой пустыне у млекопитающих (по: К. Шмидт-Ниельсен, 1972).

Адаптации к климатическим условиям разных групп животных строго специфичны: каждый вид избирает совершенно определенные сочетания факторов среды, максимально используя в экстремальных условиях выравнивающее влияние различных локальных местообитаний. Хороший пример видовой специфики адаптации к экстремальным условиям дают шмели. Одна из особенностей их экологии - своего рода «теплокровность». Как показал И.Д. Стрельников (1940), обладая крупным компактным и густоопушенным телом, шмели способны «накапливать» теплоту, вырабатываемую в полете, и сохранять ее сравнительно долгое время. Нагреву тела солнечными лучами способствует темная окраска. Благодаря этому они бывают активными при крайне низких температурах воздуха. Например, в Арктике они летают и посещают цветки в солнечную погоду при температурах около 0° (Чернов, 1966).

В соответствии с этим в тундровой зоне широко распространены весьма крупные виды, из которых особенно характерен Bombus hyperboreus. Одно из неизбежных следствий крупных размеров - увеличение длительности развития, с чем связана важнейшая адаптация шмелей к полярным условиям - сокращение числа рабочих особей (Скориков, 1922; Richard, 1931; Чернов, 1966). Эта черта особенно свойственна подроду Alpinobombus, к которому относится большинство полярных шмелей. У В. hyperboreus совсем неизвестны рабочие особи. Самка непосредственно выкармливает новых самок и самцов.

При относительно длительном развитии этого крупного вида периода короткого полярного лета недостаточно для развития поколения рабочих особей и последующего воспитания самок и самцов. Однако среди полярных шмелей есть один вид, также широко распространенный и многочисленный в Субарктике, но отличающийся малыми размерами (меньше большинства бореальных видов) - В. (Pratobombus) lapponicus. У него отсутствует тенденция к сильному сокращению числа рабочих особей. Очевидно, вследствие мелких размеров период развития этого вида гораздо короче, что и позволяет ему выводить рабочих особей в условиях Субарктики. Вследствие большей зависимости температуры тела от условий среды (по сравнению с В. hyperboreus) активность этого вида в течение суток и сезона колеблется сильнее, но для сбора порции нектара ему требуется меньше времени, в чем немаловажное значение имеет и его подвижность, маневренность полета.