Сообщества животных полярных пустынь

- 23.01.2013

Еще один пример - ногохвостки (Collembola). Знаменателен сам факт общего высокого разнообразия и значительной ценотической роли в высоких широтах этой группы низших Hexapoda (Чернов, 1978).

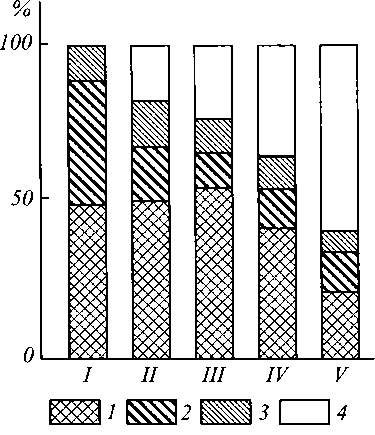

В сообществах полярных пустынь по биомассе они превосходят насекомых (Чернов и др., 1979; Булавинцев, Бабенко, 1983). На рисунке показано соотношение в конкретных фаунах полярных пустынь, тундр и смешанных лесов трех крупнейших весьма умеренно продвинутых семейств ногохвосток (Hypogastruridae, Onychiuridae, Isotomidae) с прочими, в основном более апоморфными, такими, как Lepidocyrtidae, Entomobryidae, Sminthuridae и др. В пределах Арктики на долю гипогаструрид, они-хиурид и изотомид приходится 70-100% видов, в лесной полосе -менее 50%.

Аналогичны соотношения в отряде Diptera. Соответствующие подсчеты приводятся во введении к книге по типулоидным комарам тундровой зоны (Ланцов, Чернов, 1987).

В этой группе двукрылых вообще наиболее ярко проявляются особенности освоения арктической среды формами с явными признаками плезиоморфизма (см. ниже). Подтверждающие эти тенденции соотношения таксонов можно проследить и в других группах насекомых - жесткокрылых, перепончатокрылых (Чернов, 1978, 1978а).

Сходные композиции можно проследить и в морской фауне. Так, среди двустворчатых моллюсков показатели наибольшего успеха (адаптивная радиация, высокая численность) освоения среды Северного Ледовитого океана дают несколько семейств надсемейства Nuculacea, представляющего одну из наиболее примитивных групп класса (см.: Зацепин, Филатова, 1968; Федяков, Наумов, 1987). При этом в надсемействе много не только арктических, но и абиссальных форм, что свидетельствует о склонности его представителей вообще к освоению экстремальных условий (или сохранению в них?).

Соотношение таксонов коллембол в фаунах различных природных зон (по: Ананьева и др., 1987): I - полярные пустыни, II -подзона арктических тундр, северная полоса, III - то же, южная полоса, IV - подзона типичных тундр, V - смешанные леса; 1 -Isotomidae, 2 - Hypogastruridae, 3 - Onychiuridae, 4 - прочие. По оси ординат - количество видов, %.

Ранее мы уже обращали внимание на поразительное сходство композиций самых разных таксонов арктической биоты (Чернов, Матвеева, 1983; Чернов, 1984). Так, весьма сходное положение в арктических флорах и фаунах занимают сложноцветные и воробьиные - «вершины» эволюции соответствующих классов. Эти группы в Арктике сдают свои позиции, но все же вследствие общего огромного адаптивного потенциала и богатства видов представлены в тундровой зоне гораздо лучше других максимально продвинутых апоморфных таксонов своего класса.