Распределение особей вида по площади биотопа

- 18.01.2013

Особенно сложная проблема - определение «порога» учитываемого «поголовья» в отношении возраста и размера. Ведь в каждой популяции, кроме взрослых особей, существует много молоди разных размеров.

Обычно при почвенно-зоологических исследованиях не указывается, до каких размеров и возраста учитывается та или иная группа. Сфера применения метода учета ограничивается лишь систематическими группами. Однако ясно, что наряду с личинками мух, дождевыми червями, многоножками, попадающими в ручные учеты, в каждой пробе могут находиться особи, не фиксируемые в процессе учета. То же относится и к учетам с помощью эклекторов.

Из микроартропод могут сильно недоучитываться крупные подвижные формы, например, сминтуриды, энтомобрииды, которые быстро теряются из мелких проб (обычно применяются пробы 5x5 см) или вообще не попадают в них. При учете нематод значительная часть наиболее крупных форм может не проходить через фильтр. Все эти моменты сильно тормозят развитие в почвенной зоологии исследований тонких механизмов популяционных взаимодействий, корреляционных отношений, выявление силы влияния разных факторов.

Распределение особей вида по площади биотопа

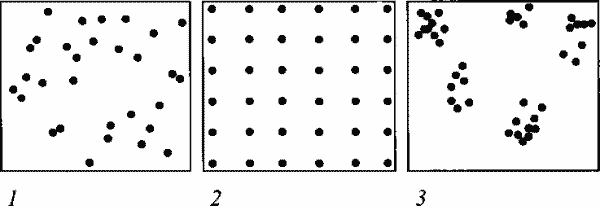

Обычно выделяют три типа распределения особей вида в пространстве:

1. Случайное распределение - особи вида с равной вероятностью могут встретиться в любой точке биотопа. Этот тип распределения, очевидно, наблюдается в условиях однородной среды при отсутствии достаточно сильных взаимодействий особей. Он, вероятно, может быть свойствен некоторым мелким сапробионтам, обитающим, например, в лесной подстилке, равно как и более крупным не специализированным в трофическом отношении сапрофагам (дождевым червям, энхитреидам).

2. Равномерное, или регулярное распределение - особи вида встречаются примерно через равные промежутки, т.е. находятся друг от друга на одном и том же расстоянии. Большинство авторов, анализирующих характер распределения вида по площади (главным образом геоботаники), склоняются к тому, что этот тип распределения очень редок в природе. Он может наблюдаться в тех случаях, когда распределение вида определяется главным образом взаимодействием особей, например, конкуренцией за площадь питания, а все прочие влияния играют подчиненную роль.

Примерами могут служить фисташковые насаждения, в которых деревья растут на строго определенном расстоянии друг от друга, или муравейники в отдельных биотопах. На некоторых участках такое распределение может быть свойственно и неколониальным почвенным беспозвоночным, например, в толще однородного почвенного покрова или на поверхности оголенного грунта, в том случае, если достаточно напряженные взаимовлияния протекают на фоне однородных факторов среды.

Основные типы распределения особей: 1 - случайное; 2 - равномерное, или регулярное; 3 - агрегированное, или пятнистое.