Закономерные соотношения между обилием хищника и его жертвы

- 18.01.2013

Очевидно, такие данные могут иметь ценность как исходный материал. Для того чтобы выявить закономерные соотношения между обилием хищника и его жертвы мы должны использовать иные показатели, более эквивалентно отражающие зависимость этих групп организмов.

То же относится к общим понятиям доминирования. Мелкие животные, естественно, могут быть представлены в единице объема среды большим числом особей. Именно это лежит в основе того, что ценотическая деятельность многих мелких и крупных форм вполне соизмерима. Использование понятия доминирования только на основе соотношения численностей, крайне формально. Даже в таких, казалось бы, одноразмерных группах, как коллемболы и клещи, различия в весе особей разных видов могут быть многократными.

Показатели массы несколько нивелируют эти различия и строже, чем численность, отражают соподчиненность различных групп организмов в сообществе. Так, расчеты соотношений между суммарным обилием и индексом разнообразия группировок коллембол показали, что весьма четкая (обратная) зависимость наблюдается только между суммарной массой и индексом разнообразия, рассчитанным по массе (Ананьева, 1971; Чернов, 1973).

В последнее время при анализе соотношений разных групп организмов в сообществе широко используются также показатели суммарного метаболизма, который выражается либо в единицах энергии, либо в количестве потребляемого кислорода.

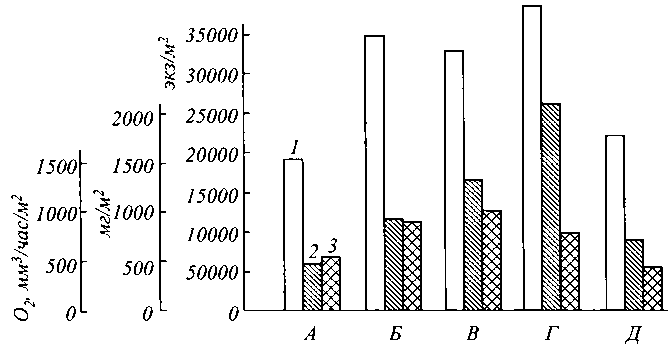

Вместе с тем, нет основания придавать какому-либо одному из этих показателей (численности, массе, метаболизму) значение главного критерия всех форм ценотических отношений. Напротив, необходимо подчеркнуть специфичность каждого из них и признать, что плодотворный анализ сообществ возможен только при условии использования и сопоставления всех этих показателей, каждый из которых отражает определенный аспект биоценотических отношений. На рисунке показано изменение соотношения численности, массы и потенциальной интенсивности дыхания коллембол на разных стадиях зарастания голого грунта в пятнистой тундре. Соотношения этих показателей на стадиях сукцессии и элементах нанорельефа строго специфичны.

Так, численность относительно высока уже на оголенном грунте пятен, но здесь преобладают мелкие формы, в связи с чем масса невелика. Далее, по мере зарастания пятен масса закономерно увеличивается и достигает максимума под сплошной и хорошо прогреваемой моховой дерниной валика в связи с увеличением численности крупных онихиурусов. Однако рассчитанная интенсивность дыхания наиболее высока на зарастающих пятнах, что определяется как большой долей мелких форм, так и лучшим прогревом не затененного моховой дерниной грунта. Очевидно, только использование всех этих показателей может дать достаточно полное представление о закономерностях сукцессионных изменений в данном комплексе коллембол.

Суммарные количественные характеристики группировок коллембол пятнистой тундры (окрестности пос. Тарея, Таймыр) (Чернов и др., 1971): А, Б, В - пятна в разных стадиях зарастания, Г - моховый валик, окружающий пятно, Д - ложбинка с мощной моховой дерниной вокруг пятна; 1 - численность, 2 - суммарная масса, 3 - примерная интенсивность потребления кислорода в июле в дневные часы.