Метод тройного параллелизма

Метод тройного параллелизма. Каждый из методов охватывает только часть общего процесса, и, только сочетая воедино данные сравнительной анатомии, палеонтологии и эмбриологии, можно с истинным приближением проникнуть в скрытые от нас глубины исторического процесса. Таким образом, начиная с Э. Геккеля был установлен метод тройного параллелизма морфологических исследований.

Одним из блестящих примеров параллельного применения тройного метода морфологического изучения к эволюции служит история происхождения современной лошади.

Сравнительная анатомия учит, что млекопитающие, имеющие пятипалые конечности с когтями на пальцах, являются первичными и более древними. В процессе эволюции млекопитающих путем специализации в ряде поколений предков копытных выработались изменения когтей на пальцах в копыта и произошла постепенная редукция боковых пальцев за счет усиления средних. Таким путем можно построить ряд преобразований конечности млекопитающих.

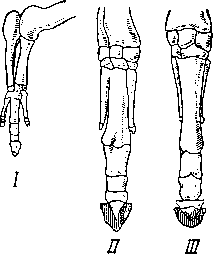

Передние ноги тапира представляют четырехпалую конечность с копытами на каждом пальце. Носорог имеет на каждой ноге только три пальца с копытами, причем средний палец развит сильнее, чем боковые. Наконец, лошадь имеет однопалую ногу с одним копытом, а от боковых пальцев остаются лишь рудиментарные пястные косточки II и IV пальцев, не видимые снаружи. Совершенно такую же картину преобразований конечности дает нам и палеонтологический ряд ископаемых остатков предков лошадей из третичных отложений, Европы и особенно Северной Америки. При этом одновременно с изменением конечности шло увеличение размеров всего животного и преобразование его зубов. На одном рисунке представлен ряд конечностей ископаемых лошадей, а другой рисунок дает представление о внешнем виде предков лошадей.

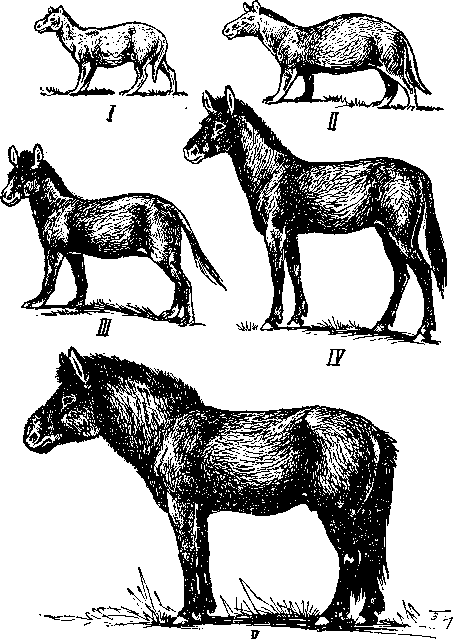

Реставрация предков лошади. 1 — эогиппус, II —орогиппус, III —мезогиппус, IV — гиппарион, V — дикая лошадь Пржевальского

Строение скелета конечностей у зародышей лошади на разных стадиях развития

Древний предок лошади — эогиппус (размером с лисицу) имел четыре пальца на передней, три пальца на задней конечности и просто устроенные зубы. В течение эволюции шло постепенное увеличение размеров животного и усложнение строения его зубов. Одновременно происходили постепенное усиление среднего пальца и редукция боковых пальцев до их полного исчезновения у современной лошади.

История индивидуального развития лошади подтверждает эти выводы сравнительной анатомии и палеонтологии. Хотя у зародыша лошади, по-видимому, не закладываются зачатки свободных боковых пальцев, но боковые пястные косточки II и IV пальцев у зародыша лошади представлены совершенно отдельными хрящами, лишь несколько меньшими, чем пястная косточка III пальца. Следовательно, в эмбриональном развитии лошади повторяются стадии предков лошадей с самостоятельными боковыми пальцами.