Палеозойские земноводные стегоцефалы

Палеозойские земноводные относятся к группе стегоцефалов, иначе — панцирноголовых. Их раньше выделяли в особый подкласс Stegocephalia в противоположность современным земноводным, объединяемым в подкласс беспанцирных — Lissamphibia.

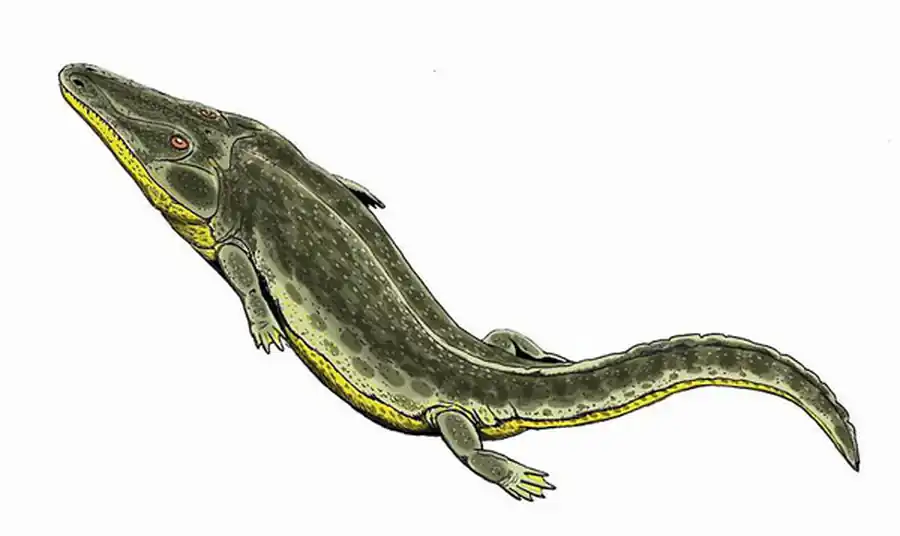

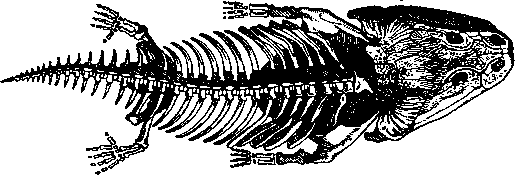

Однако теперь выяснено, что различные современные отряды земноводных произошли от различных древних отрядов. Следовательно, такое разделение как не соответствующее кровно родственным отношениям искусственно. Характернейшей особенностью стегоцефалов был сплошной панцирь из кожных костей, покрывавший черепную коробку сверху и с боков (стегальный череп), так что оставались отверстия только для ноздрей, глаз и теменного органа, который у них был, по-видимому, хорошо развит. Кроме того, у большинства форм был брюшной панцирь, состоящий из налегающих друг на друга костных чешуек, покрывавший брюшную сторону животного. Этот панцирь мог иметь двоякое защитное значение: во время плавания по поверхности водоема (сверху тело не нуждалось в защите, так как тогда сухопутных позвоночных еще не существовало) и при ползании по неровной почве. Стегоцефалы отличались от современных земноводных рядом примитивных признаков, например у некоторых форм, судя по капролитам (окаменевший кал), имелся спиральный клапан, таз иногда еще не сочленялся с позвоночником, а плечевой пояс иногда сохранял еще связь с черепом, часто и передние конечности были снабжены пятью пальцами и т. д. Наконец, к примитивным признакам должен быть отцесен и костный панцирь, унаследованный ими от своих предков — кистеперых рыб. В течение каменноугольного и пермского периодов, обозначаемых часто как век земноводных, стегоцефалы достигли большой численности и разнообразия.

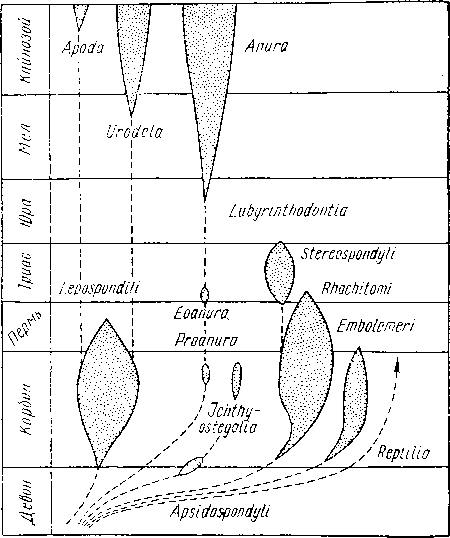

Учитывая ископаемые остатки стегоцефалов, палеонтологи в настоящее время разделяют класс земноводных на два подкласса: дугопозвонковых (Apsidospondyli) и тонкопозвонковых (Lepospondyli). Первый подкласс делят на два надотряда: надотряд Labyrinthodontia, объединяющий разнообразных лабиринтодонтов (4—5 отрядов), и надотряд прыгающих (Salientia), включающий найденных также недавно отдаленных родичей бесхвостых амфибий (Amphibaneus и Protobatrachus) и всех многообразных современных бесхвостых амфибий (отр. Апига). В настоящее время эти два ископаемых предка бесхвостых амфибий выделены в отдельные отряды (Proanura и Еоапига).

Скелет стегоцефала Aletopias (по Абелю)

Наиболее богаты были лабиринтодонты (Labyrinthodontia) — у них «лабиринтодонтный» тип зубов, имевшийся уже у древних кистеперых рыб, достиг наибольшего развития, так что поперечные разрезы зубов дают необычайно сложную картину разветвляющихся эмалевых петель. Сюда относились почти все крупные земноводные каменноугольного, пермского и триасового периодов. За это время они претерпели большие изменения; ранние формы имели умеренные размеры и вообще рыбообразную форму тела, более поздние достигали очень крупной величины (череп до 1 м и больше), тело их было укорочено и утолщено и заканчивалось коротким толстым хвостом. Лабиринтодонты, помимо той выдающейся роли, которую они некогда играли на земном шаре, интересны и в другом отношении: наиболее примитивные из них настолько близки к первичным пресмыкающимся, что сомневаться в их непосредственном родстве не приходится.

Второй подкласс Lepospondyli включает три отряда тонкопозвонковых стегоцефалов каменноугольного периода. Это были мелкие, но крайне специализированные к жизни в воде амфибии, многие из которых вторично утратили конечности. Этих лепоспондил считают исходными формами для современных отрядов хвостатых (Urodela) и безногих (Apoda) земноводных.

Происхождение современных групп. Стегоцефалы в основном вымерли в перми и в течение триаса доживали свой век лишь немногочисленные, крайне специализированные лабиринтодонты.

До последнего времени из нижне- и среднеюрских отложений остатков земноводных вообще не было известно, а начиная с верхней юры и нижнего мела появляются вполне типичные бесхвостые и хвостатые. Амфибии третичного времени уже мало разнятся от ныне живущих и вполне укладываются в основные современные подразделения класса.

Филогенетическое древо земноводных (по Ромеру, упрощено)

Одним из важнейших изменений, которое претерпели современные земноводные, является утрата брюшного и головного панцирей, в частности большинства покровных костей черепа. Современные бесхвостые и хвостатые настолько сильно разнятся между собою, что их разделение произошло, по всей вероятности, не позже пермского периода, а возможно еще и в каменноугольное время.