Рубки главного пользования

Начало формирования современной системы рубок в бореальных лесах относится к первой половине XIX века. Первоначально в этих лесах господствовали приисковые рубки, при которых вырубались лучшие по качеству деревья, дающие наиболее крупные бревна.

Отпуск древесины происходил “урочищами”, то есть покупателю разрешалось вырубить определенное число бревен определенного размера в лесах того или иного урочища (обычно бассейна речки, по которой производился сплав). Приисковые рубки господствовали вплоть до конца XIX века. По мере роста потребности в древесных ресурсах и истощения запасов наиболее ценной древесины изменялся отпускной диаметр деревьев. Так, в бассейнах Северной Двины и Онеги до середины XIX века отпускались в рубку деревья, дающие бревна с диаметром в верхнем отрезе (т.е. с диаметром ствола на высоте около 7 метров) от семи вершков (31 см), причем 90% заготавливаемых бревен имели диаметр в верхнем отрубе от 8 вершков.

По мере роста спроса и истощения запасов требования к диаметру заготавливаемых бревен снижались: в 1880-1890 годах - 29 см, в 1894 г. - 27 см, в 1906 г. - 25 см, в 1912 г. - 22 см (Алексеев, Молчанов, 1938). Одновременно с этим снижались и требования к качеству заготавливаемых бревен: если в середине XIX века малейший порок древесины служил поводом к браковке бревна, то в начале XX века лесопильные заводы уже стали принимать бревна с пороками. В бассейне Белого моря до 80-х годов XIX века пользовались спросом только сосна и лиственница (последняя имелась в ограниченном количестве), позднее появился и некоторый спрос на ель. Одновременно с этим в казенных лесах попытались отказаться от отпуска леса “урочищами” и перейти к отпуску “лесосеками”, то есть искусственно отграниченными в натуре участками леса, в пределах которых можно было заготовить проданное количество древесины.

Все это вместе взятое привело к интенсификации рубок и постепенной смене приисковых рубок подневольно-выборочными, при которых рубке подлежали все деревья определенной породы, начиная от какого-либо диаметра. Как правило, интенсивность рубки (доля выбираемого при рубке запаса) при подневольно-выборочных рубках не превышала 60%. В дальнейшем, по мере роста потребности в лесных материалах и появления спроса на тонкомерную и низкокачественную древесину, подневольно-выборочные рубки были быстро замещены сплошными и у словно-сплошными. Совокупность экономических и административных условий привела к довольно быстрому переходу от господства подневольно-выборочных рубок (с выборкой до 60% запаса) к господству условно-сплошных рубок (с выборкой до 90% запаса древостоя). При этом в пределах одной лесосеки могли сочетаться участки приисковой, подневольно-выборочной и сплошной рубки.

В 1948 году условно-сплошные рубки были разрешены официально “как временное мероприятие” с целью повышения выхода деловой древесины при рубках в бореальных лесах, поскольку сплошные рубки приводили к заготовке большого количества древесины, которая не имела применения (Баранов, 1957). До конца 60-х годов условно-сплошные рубки оставались господствующим видом промышленных рубок в бореальных лесах; впоследствии они постепенно замещались просто сплошными рубками, при которых все пригодные к рубке деревья должны были быть вырублены. Замена условно-сплошных рубок сплошными была обусловлена, в первую очередь, административными причинами - значительными штрафами и иными наказаниями за “недорубы”.

Примерно с конца 20-х годов абсолютное господство приобретают так называемые концентрированные рубки - интенсивные рубки (условносплошные и сплошные), проводимые единовременно на большой площади. На начальном периоде внедрения концентрированных рубок их площадь практически ограничивалась только возможностями лесозаготовительных предприятий. Впоследствии, уже в послевоенное время, постепенно вводились ограничения на максимальную площадь единичных лесосек и сроки их примыкания. Так, до 1994 г. в лесах третьей группы разрешались сплошные рубки с площадью лесосеки до двухсот гектаров и сроками примыкания 5-8 лет в зависимости от условий. Формальный отказ от сплошных концентрированных рубок произошел в 1994 году с введением ныне действующих “Правил рубок главного пользования”, допускающих размер лесосек до 50 гектаров (в отдельных случаях до 75).

Таким образом, развитие господствующих видов рубок главного пользования в бореальных лесах Европейской России характеризуется постепенным увеличением интенсивности рубок - от слабых приисковых рубок, при которых выбирались лишь единичные деревья, до сплошных рубок. Благодаря этому, в настоящее время в таежных лесах Европейской России в рубку часто поступают древостой, отдельные элементы которых сформировались еще до начала промышленного освоения лесных ресурсов и пережили серию последовательных рубок главного пользования разных видов.

Параллельно с господствовавшими видами рубок главного пользования (приисковыми, подневольно-выборочными, условно-сплошными и сплошными), развивались и другие виды рубок - в основном или в виде экспериментов, или в лесах первой группы. Из них, прежде всего, необходимо отметить следующие.

Добровольно-выборочные рубки противоположны подневольно-выборочным. Если при подневольно-выборочных отбирались в рубку лучшие деревья (с точки зрения товарной ценности древесины), то при добровольно-выборочных лучшие деревья (с точки зрения перспектив роста и накопления ценной древесины в дальнейшем) оставлялись “на корню”. Столь странными названиями эти виды рубок обязаны господствовавшему в то время представлению, что лучшей и наиболее выгодной формой рубки является рубка сплошная, при которой владелец леса продает лесозаготовителю всю древесину, имеющуюся на лесосеке. Соответственно, если он в силу экономических условий не может продать лес в сплошную рубку, и вынужден продавать в выборочную рубку только лучшие деревья, то такая форма рубки является для него вынужденной (подневольной). Если же он решил провести выборочную рубку из желания сохранить после рубки взрослый и здоровый лес, а не потому, что просто не может продать в рубку все деревья, то выборочная рубка соответствует его желанию, то есть является добровольной.

Постепенные рубки, при которых вырубка основного яруса древостоя происходит за несколько приемов (обычно 2-3), с тем чтобы обеспечить возможность формирования под защитным пологом разреженного при первом приеме рубки древостоя сомкнутого молодняка, который бы сформировал новый древостой после окончательного приема рубки. Как правило, постепенные рубки предполагают, что весь древостой будет вырублен в течение одного-двух классов возраста (для хвойных лесов 20-40 лет); исключение составляют лишь длительно-постепенные рубки, при которых интервал между первым и последним приемами рубки не ограничен.

К числу постепенных рубок относятся равномерно-постепенные, при которых изреживание древостоя при первых приемах рубки происходит равномерно по площади, то есть рубятся единичные деревья; группово-постепенные, при которых изреживание древостоя происходит неравномерно, то есть вырубаются группы деревьев разного размера; котловинные, в общем близкие к группово-постепенным, но подразумевающие (при втором-третьем приемах рубки) постепенное расширение вырубленных при первом приеме групп, вплоть до полного смыкания образующихся открытых участков); полосно-постепенные, при которых вырубка древостоя происходит чередующимися узкими (обычно сопоставимыми по ширине с высотой древостоя) полосами. Отдельную группу представляют собой, так называемые, длительно-постепенные рубки, при которых в первый прием вырубается основная часть господствующего полога, а оставляется в лесу, в основном, тонкомер и подрост в таком количестве, чтобы обеспечить (по минимуму) формирование сомкнутого древостоя в длительной перспективе. Фактически, длительно-постепенные рубки представляют собой наиболее интенсивную разновидность добровольно-выборочных или подневольно-выборочных рубок (в зависимости от качества проведения).

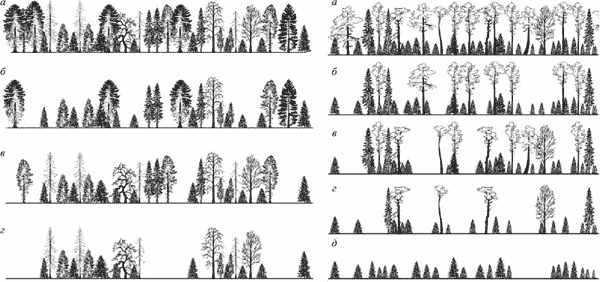

Основные виды промышленных рубок в бореальных лесах севера России:

а - исходное насаждение (слева - разновозрастный ельник с примесью лиственных пород, справа - двухъярусное сосновое насаждение, образованное двумя поколениями сосны, с обильным подростом ели); б - добровольно-выборочная рубка (при рубке оставлены “на корню” наиболее здоровые и перспективные для дальнейшего роста деревья); в - подневольно-выборочная рубка (вырублены все деревья больше определенного диаметра, кроме тех, что не имеют спроса - лиственных пород и поврежденных или сухостойных хвойных); г - условно-сплошная рубка (вырублены все деревья, кроме не имеющих спроса; отличается от подневольно-выборочной только интенсивностью рубки); д - сплошная рубка с сохранением подроста.

Важную характеристику системы рубок представляют собой сроки и характер примыкания лесосек. По действующему законодательству соседний с вырубкой участок не может быть вырублен в тот же год; прежде чем он сможет быть отведен в рубку, должен пройти определенный промежуток времени - так называемый срок примыкания. Лесосеки одного года не могут граничить друг с другом ни по одной из сторон; однако, они могут смыкаться углами. Благодаря этому ограничению возникла практика, так называемого, шахматного примыкания лесосек, когда поблизости расположенные вырубки смыкаются друг с другом углами, а между ними остаются не-вырубленные участки, наподобие клеточек шахматной доски. Соответственно, невырубленные участки поступают в рубку через срок примыкания, обычно составляющий 5-8 лет.

Исходный замысел такой системы примыкания лесосек состоит в том, что вырубленные в первый прием рубки должны испытывать защитное влияние оставленных стен леса, а также обсеменяться от них (соответственно, и сроки примыкания устанавливаются так, чтобы с большой вероятностью захватить за этот период времени год с обильным урожаем семян хвойных деревьев). Правда, при разрешенных размерах лесосек (до 50 гектаров в лесах третьей группы) это имеет весьма ограниченный смысл - большая часть таких вырубок не испытывает практически никакого защитного влияния от прилегающих стен леса, да и эффективное обсеменение захватывает в лучшем случае 30—40% вырубки. Нет нужды говорить о том, что вырубленные во второй прием клетки “шахматки” уже не испытывают никакого защитного влияния со стороны стен леса, поскольку за 5-8 лет после рубки соседних участков никакие стены леса не успевают еще сформироваться.