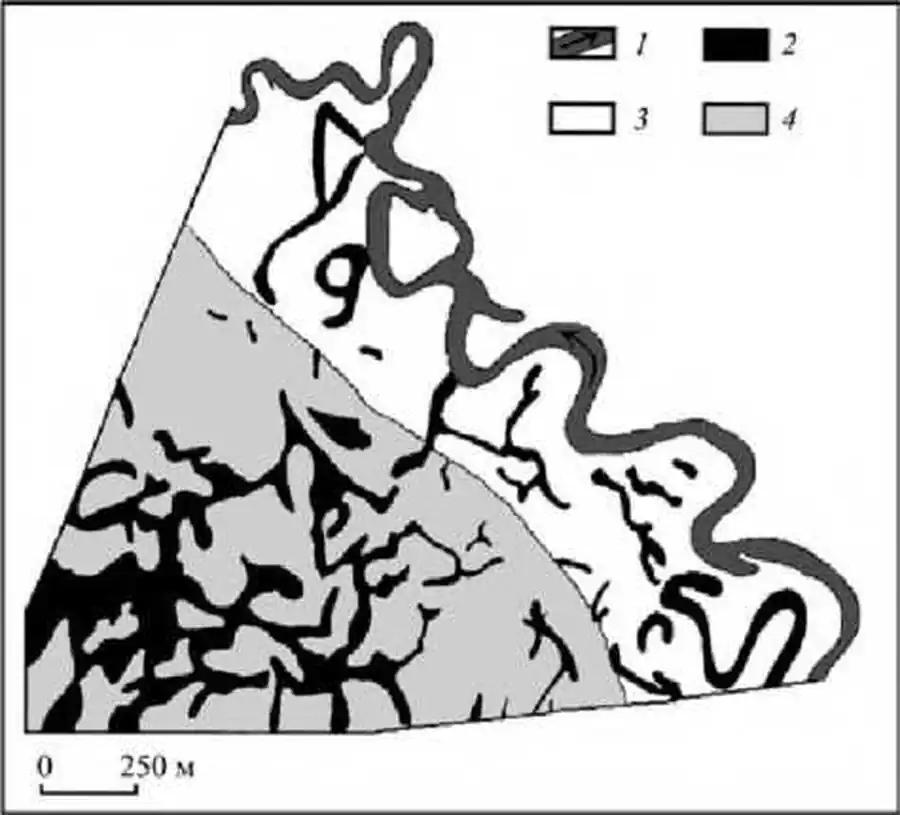

Меандрирование русла и выделение зон на поперечном профиле поймы Неруссы

О меандрирующих малых и средних реках известно, что скорости смещения их русел варьируют от 0,1 до 4 м/год, достигая 3-4 м/год только на участках с большими продольными уклонами (Камалова, 1988).

В условиях ограниченного меандрирования, т.е. когда берега сложены трудноразмываемыми породами, у средней реки скорость смещения русла может составлять всего 0,05 м/год, как у Оби в районе Барнаула (Демин, 1974; цит. по Лютцау, 1992).

Поперечное смещение речных излучин способствует расширению дна речных долин. Однако при постоянной водности реки кривизна излучин даже в условиях свободного меандрирования увеличивается до определенного предела: на круто изогнутых отрезках русла ослабляются и эрозия, и аккумуляция, а при критическом значении кривизны излучины оба процесса почти полностью затухают, и излучина не растет (Маккавеев, 1955; Чалов, 1979).

В связи с этим интересно, что долины многих малых, средних и крупных рек Русской равнины имеют очень широкое дно. Реки современной водности не могут развить настолько большие активно смещающиеся излучины, чтобы их амплитуда охватывала всю ширину дна таких долин. Это несоответствие между шириной долин и интенсивностью эрозионной деятельности современных рек часто рассматривается как одно из свидетельств того, что в предшествующие периоды геологической истории водность рек бывала выше (Чалов, 1979).

Меандрирование русла и выделение зон на поперечном профиле поймы Неруссы.

Условные обозначения: 1 - русло и направление течения в нем, 2 - межгривные и старинные ложбины, 3 - зона переработанной поймы, 4 - зона унаследованной поймы.