Постпирогенные восстановительные смены растительности

Частые пожары и вырубки - это основные факторы преобразования неморальных лесов зонального типа в сообщества бореального типа на большей территории зандровых местностей.

Так, в настоящее время бореальные леса на повышенных участках представлены сосняками-зеленомошниками, на склонах - сосняками-долгомошниками, а в западинах - сосняками сфагновыми. В первом случае ценозы относятся к ассоциации Peucedano-Pinetum, во втором - к Molinio-Pineturn (Морозова, 1999), а в третьем - к Pino-Ledetum palustris. Фрагменты елово-широколиственных лесов неморального состава сохранились только по бортам небольших речек и ручьев. Эти сообщества принадлежат к ассоциации Tilio-Carpinetum. Долины малых водотоков, отличаясь повышенной влажностью и слабой горимостью, служат убежищами для неморальных видов, которые поставляют диаспоры для восстановления растительности на водоразделах. В заповеднике расстояния между малыми водотоками с пристанищами неморальных видов составляет от 500 до 1500 м.

Абсолютное господство сосны в древостое, а мхов в напочвенном покрове, определено двумя обстоятельствами. Во-первых, частые пожары, провоцируемые человеком, в сочетании с рубками практически полностью уничтожили перегнойно-аккумулятивный горизонт. Оставшийся песчаный субстрат с интенсивным промывным режимом стал недоступен для поселения большинства высших сосудистых растений с высокой требовательностью к богатству почвы; на этих экотопах сохранились только мохообразные, терпимые к бедности субстрата. Во-вторых, в лесопосадки на песках, согласно циркулярам Лесного департамента XIX века, активно вводится сосна (Цветков, 1957). Олиготрофные свойства сосны (Санников, 1992) оказались полезными в современную эпоху при ее разведении на больших песчаных площадях.

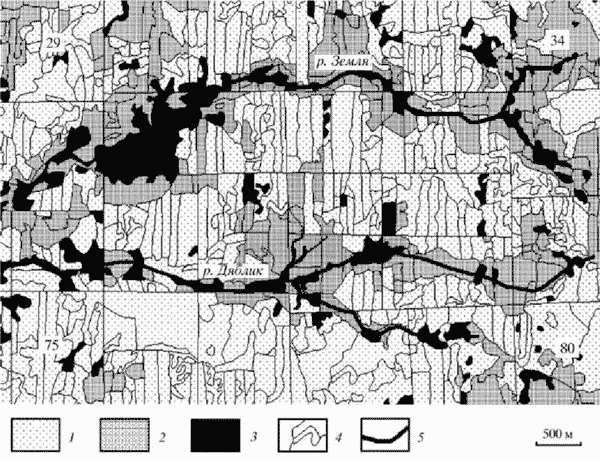

Фрагмент лесной растительности в междуречье малых рек Земля и Дяблик. Заповедник “Брянский лес”.

Обозначения: 1 - бореальная растительность зандровых местностей, 2 - неморальная растительность долин малых рек, 3 - черноольховая растительность в поймах малых рек и их притоков; 4 - границы лесохозяйственных выделов; 5 - русло реки. Цифры на карте - номера лесохозяйственных кварталов.

Постпирогенные восстановительные смены растительности рассмотрим на примере сосняков, которые преобладают на территории зандровых местностей. Здесь можно найти участки, где в разное время прекратилось воздействие пожаров. Это позволяет выяснить направления восстановительных смен и оценить изменения видового разнообразия при демутациях. Пространственная структура послепожарных сосняков определяется волнисто-западинным мезорельефом. Считается, что эта скульптура на слоистых и безвалунных песках образована текущими водами (Абатуров, 1968). В рельефе зандровых местностей выделяются повышенные участки, пологие склоны и заболоченные понижения. Сообщества этих местообитаний различаются видовым составом и характером его изменения при демутациях.