Динамика осоково-снытевых дубняков

Изменения в напочвенном покрове неморальных дубняков и осинников в большей степени выражены на начальных этапах их развития.

Установлено, что с увеличением возраста эдификатора происходит смена доминанта в травяном ярусе: для молодняков (15-20 лет) осоково-снытевой дубравы характерен сильно разреженный покров с преобладанием звездчатки ланцетной (Stellaria holostea); в жердняках и преспевающих лесах (25-65 лет) развит многовидовой покров с господством осоки волосистой (Carex pilosa); а в спелых и перестойных насаждениях (80-200 лет) формируется многоярусный покров с доминированием сныти (Aegopodium podagraria) (Ремезова, 1957, 1961). В настоящее время большая часть осиновых и дубовых лесов заповедника относятся к спелым и перестойным насаждениям.

Динамика осоково-снытевых дубняков более детально прослежена на постоянной пробной площадке № 22 (площадь 0,25 га), которая заложена в 1937 г. в кв. 486, расположенном в верхней части пологого выровненного склона к реки Усмань на супесчаной почве, подстилаемой суглинком на глубине 70-90 см. Происхождение деревьев первого яруса смешанное - порослевое и семенное. По предположению некоторых авторов, подобные дубняки сформировались из смешанных сосново-дубовых насаждений, в качестве доказательства этого приводится наличие в травостое Rubus saxatilis, Polygonatum odoratum, Brachypodium sylvaticum (Хомякова, 1958). Пробная площадь расположена вблизи центральной усадьбы заповедника, поэтому имеет место несистематический выпас скота. Периодически различные участки нарушаются кабанами. Кроме того, в начале 60-х годов на пробной площадке № 22 осуществлялась вырубка и вывоз сухостоя.

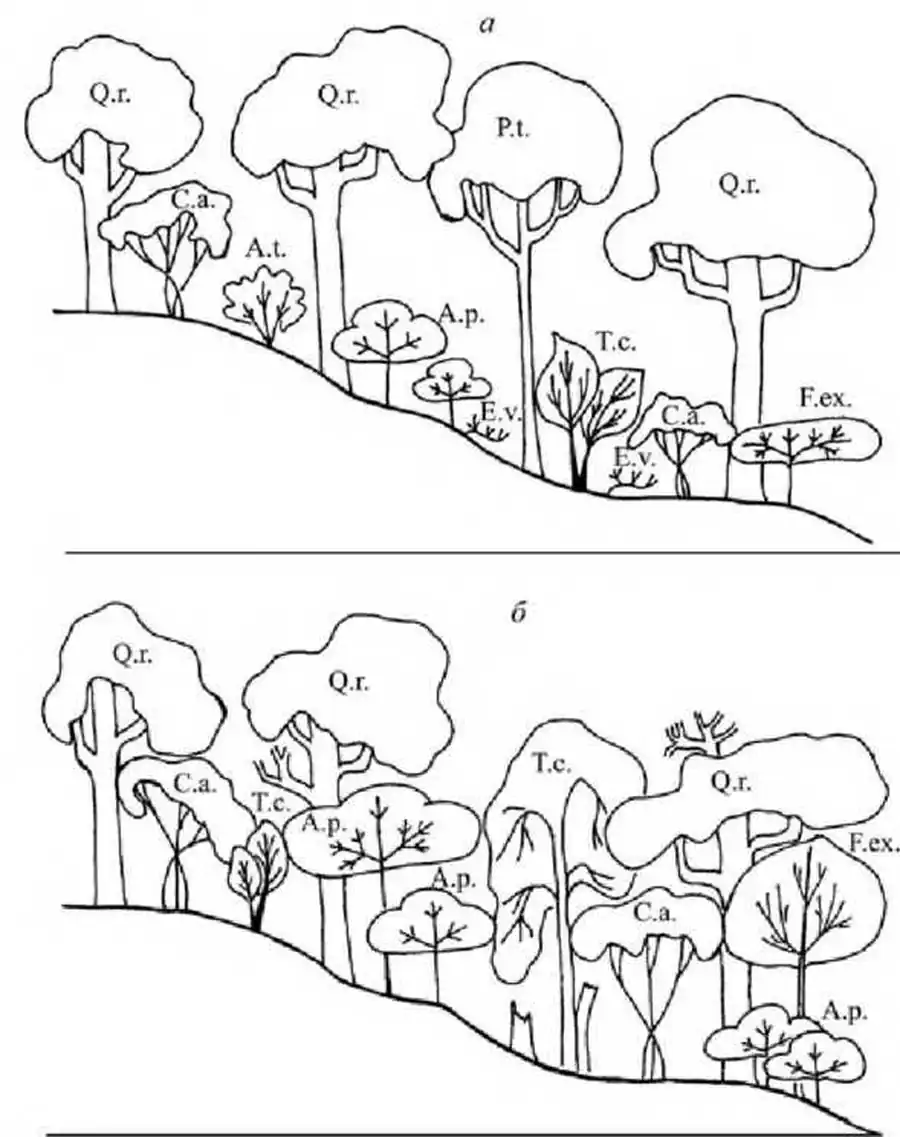

Схема ярусной структуры дубняков снытевых IV надпойменной террасы реки Воронеж и покато-ступенчатого уступа этой террасы по данным 1937 г. (а) и 2000 г. (б).

Условные обозначения: Q.r. - Quercus robur; P.t. - Populus tremula; C.a. - Corylus avellana; A.t. - Acer tataricum; T.c. - Tilia cordata; A.p. - Acer platanoides; E.v. - Euonymus verrucosa; F.ex. - Fraxinus excelsior.