Прогноз изменения растительного покрова в Приокско-Террасном заповеднике по лесотаксационным данным

Приокско-Террасный заповедник расположен в 100 км к югу от Москвы, на левом берегу реки Оки в пределах ее широтного участка. Площадь заповедника чуть менее 5000 га. Заповедник занимает пологий южный склон окской долины с абсолютными высотами от 120 до 180 м.

В заповеднике представлены фрагменты верхней поймы реки Ока, все левобережные надпойменные террасы (3-4) и водораздельная территория. Террасы сложены коренными породами каменноугольного периода, преимущественно известняками, перекрытыми днепровской мореной и мощным покровом ал-лювиально-флювиогляциальных песков. Мощность песчаных отложений варьирует от 75 см до 2 м, а на нижних террасах, преимущественно в их западной части, достигает и более двух метров. Породы, подстилающие песчаные отложения древних террас, - четвертичные моренные суглинки, карбоновые известняки и глины (Лидов, 1946). С севера на юг заповедник пересекают две небольших речки: Таденка и Паниковка. На северо-западе заповедника протекает речка Сушка. Рельеф территории заповедника преимущественно слабо волнистый с негустой сетью ручьев и оврагов, в южной части заповедника - бугристо-дюнный. Почвы преимущественно дерново-подзолистые, местами оглеенные; на пониженных участках водоразделов - торфянистые, а при близком подстилании известняков - дерново-карбонатные.

История природопользования на территории заповедника изложена ранее (Сукцессионные процессы..., 1999; Оценка..., 2000), в частности, подробно описаны следующие основные этапы антропогенных воздействий на протяжении последних трехсот лет.

1. До момента Генерального межевания (1769 г.) большая часть современной территории заповедника была преобразована в результате рубок или распашек. После прекращения распашки на одних участках продолжались сенокошение и выпас скота, а другие участки заросли лесом, который использовался как дровяной. По материалам Генерального межевания, в середине XVIII века большая часть современной территории заповедника была покрыта дровяным лесом (не более 40-60 лет) из березы и осины, возможно, с небольшой примесью хвойных и широколиственных видов деревьев.

2. После реформы 1861 г. на территории современного заповедника началось массовое сведение лесов для нужд местной промышленности и на продажу. К 1877 г. истребление лесов на левобережье Оки приняло катастрофический характер (Сукцессионные процессы..., 1999).

3. В 1888 г. был издан специальный лесоохранительный закон: “Положение о сбережении лесов” (Рудзский, 1899). Согласно ему, леса на территории современного заповедника по берегу Оки были отнесены к категории защитных. В них были полностью запрещены рубки. На большей части уже оголенной вырубками территории проводились посадки сосны. В северной части заповедника леса продолжали вырубаться.

4. С 1911 г. в сухих сосновых лесах на территории современного заповедника начались массовые пожары. В 1918-1919 гг. пожары приобрели более локальный характер, но полностью от них избавиться не удалось. Лесное хозяйство велось бессистемно. Рубки проводились как выборочные, так и сплошные. В 1937-1940 гг. 75% территории заповедника были пройдены рубками ухода. В военное и послевоенное время проводились массовые рубки сплошными лесосеками на топливо.

5. В 1945 г. анализируемая территория вошла в качестве Приокско-Террасного участка в Московский заповедник, а с 1948 г. заповедник стал функционировать как самостоятельная единица. В 50-е годы часть непокрытой лесом площади была засажена деревьями, преимущественно сосной.

Таким образом, вся территория заповедника характеризуется высокой интенсивностью антропогенных воздействий, предшествовавших заповеданию. За последние столетия вся площадь была пройдена рубками, распашками и пожарами; достаточно обширные территории засажены культурами сосны. Специфика природопользования на территории заповедника - мелкоконтурность всех угодий (лесов, лугов, пашен) и многократное изменение способов использования каждого конкретного участка в течение последних столетий.

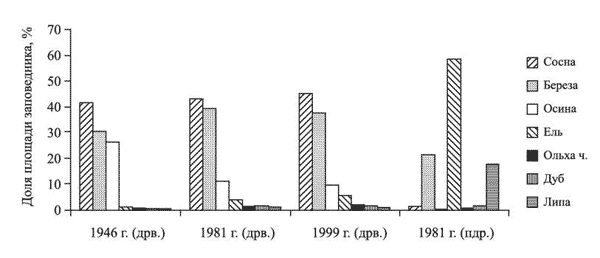

Изменение доли площадей, на которых преобладают разные виды деревьев в древостое (дрв.) и в подросте (пдр.), в лесном массиве Приокско-Террасного заповедника с 1946 по 1999 год (Ольха ч. - ольха черная).