Сукцессионные процессы в растительном покрове неморально-бореальных лесов на суглинистых субстратах (на примере южно-таежных лесов Нижегородского Заволжья)

Территория Нижегородского Заволжья расположена между Северными Увалами и рекой Волга, к западу от Вятских Увалов. Рельеф равнинно-волнистый, с небольшими понижениями в долинах рек. Высота над уровнем моря 100-200 м.

Сеть оврагов незначительна - 0,3-0,5 км/кв.км. Местами развиты эоловые формы рельефа в виде закрепленных лесом песчаных дюн. Большая часть территории располагается на верхнепермских отложениях, перекрытых среднечетвертичными образованиями. Рассматриваемые южнотаежные леса приурочены, в основном, к суглинистым дерново-средне- и слабоподзолистым почвам, для которых характерна избыточная увлажненность (Природа Горьковской..., 1974). Условно климаксовый тип леса - пих-то-ельник с липой бореально-неморальный. Согласно флористической классификации они относятся к ассоциации Rhodobryo-Piceetum abietis subass. abietteosum sibiricae.

Восстановительные сукцессии (демутации) на суглинистых субстратах, связанные с рубкой леса, протекают по-разному на следующих четырех вариантах вырубок:

1) узколесосечных (шириной не более двух высот древостоя), где имеются порубочные остатки и частично сохранился подрост;

2) узколесосечных без сохранения порубочных остатков (порубочные остатки при помощи тракторов сгребаются в кучи и сжигаются для снижения пожароопасности; основная часть подроста при этом уничтожается);

3) широколесосечных (шириной более 200 м), где имеются порубочные остатки и частично сохранился подрост;

4) широколесосечные вырубки без сохранения порубочных остатков и с нежизнеспособным подростом.

Процесс восстановления исходного типа сообщества (пихто-ельника с липой бореально-неморального) наиболее быстро осуществляется при первом варианте рубок. Это связано с сохранением части подроста, с наличием порубочных остатков (имитация естественного валежа), необходимых для успешного возобновления ели; с интенсивным обсеменением вырубки соседними деревьями и с частичным сохранением (за счет влияния соседних массивов) элементов фитосреды.

На первой стадии, через 30-40 лет после вырубки, формируется осино-липняк неморальный с подростом хвойных видов деревьев. В нем преобладают неморальные лесные травы, крупные папоротники из бореальной (Dryopteris expansa), неморальной (D. carthusiana, D. filix-mas) и ольшанниковой (Athyrium filix-femina) эколого-ценотических групп. Мелкие бореальные лесные травы и мелкие папоротники в данных условиях встречаются лишь единично, а иногда отсутствуют совсем. Вероятно, в таких условиях, они не могут конкурировать с неморальными травами и крупными папоротниками. В наиболее влажных (плохо дренированных) местообитаниях в древесном ярусе имеется существенная примесь березы пушистой и ольхи серой, которые обладают большей гигрофильностью, чем осина.

На второй стадии, через 50-60 лет, формируется сомкнутый полог из темнохвойных видов (ели и пихты), образующий нижний подъярус древостоя. В травяном покрове, как следствие существенного притенения его пологом пихты и ели, снижается доминирующая роль неморальных видов и увеличивается роль кислицы. В результате формируется осино-липняк со вторым ярусом хвойных видов и неморально-бореальным травяным покровом с большим участием папоротников.

На третьей стадии (через 100-120 лет после вырубки) древостой первого поколения (главным образом, осины и липы) начинает распадаться, формируется пихто-ельник неморально-бореальный с липовым подлеском и трехъярусным травостоем. В первом подъярусе травостоя доминируют папоротники (Dryopteris expansa, D. carthusiana, D. filix-mas), во втором - Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscura, а в третьем - Oxalis acetosella.

На четвертой стадии, после одного-двух оборотов поколений (150-300 лет) эдификаторов, формируется исходный вариант условно климаксового сообщества. В течение этого периода в результате двух разнонаправленных процессов (во-первых, отмирания состарившихся деревьев, их вывала, гумификации валежа и связанного с этим формирования ветровально-почвенного комплекса; во-вторых, активного возобновления эдификаторных видов деревьев, восстановления полночленной возрастной и пространственной структуры популяций деревьев - формирования выраженной мозаики возрастных парцелл, сменяющих друг друга в процессе развития и смерти деревьев) происходит восстановление присущих условно климаксовому сообществу структуры и циклической динамики.

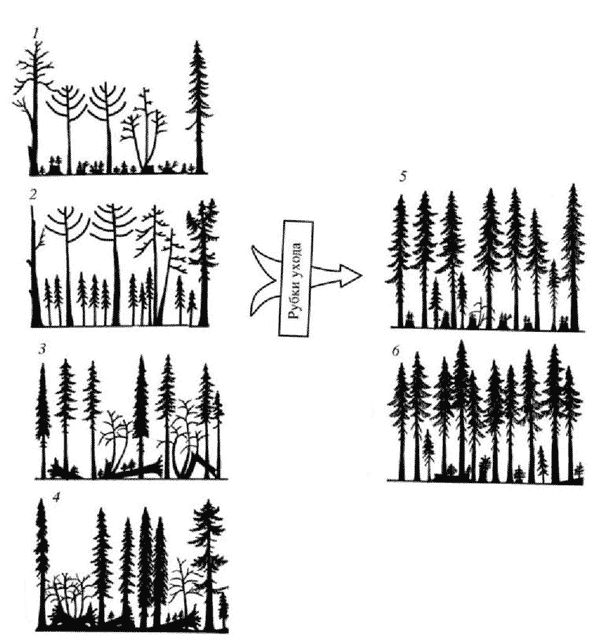

Схема восстановительной сукцессии в пихто-липо-ельниках после узколесосечной вырубки с сохранением порубочных остатков (7—4) и результаты рубок ухода (5-6).