Направления преобразований полидоминантных разновозрастных неморально-бореальных лесов

Заповедник “Висимский” (северный участок южнотаежных лесов Среднего Урала) расположен на 200 км севернее заказника “Сабарский”. Для этой территории есть археологические данные о выплавке меди 3500 лет тому назад; о начале выплавки железа и распространении подсечно-огневого земледелия - 2500 лет тому назад (Бадер, 1974; Бадер, Оборин, 1958; Информационные материалы..., 1976).

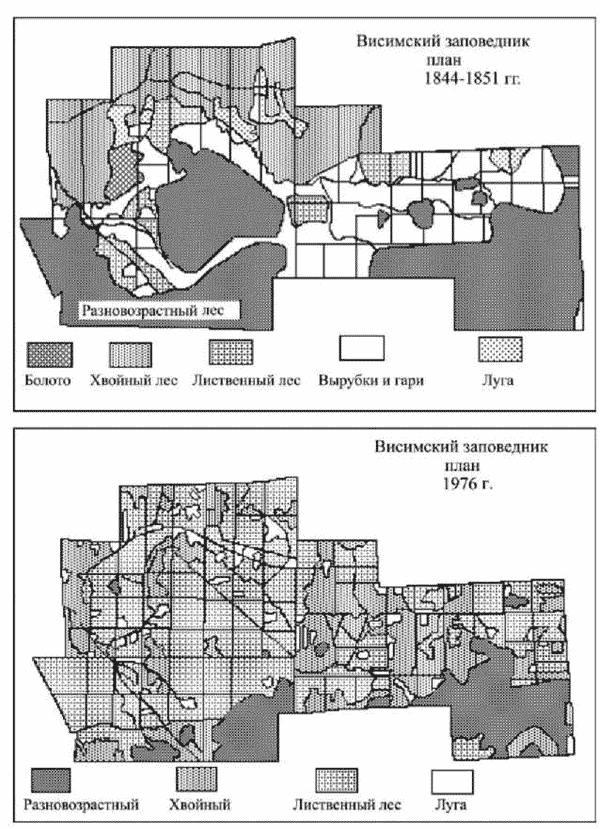

Наиболее существенные преобразования лесов заповедника связаны со второй волной русской колонизации, когда были построены ближайшие к нему металлургические заводы (Турков, 1979а). До середины XIX века заготовки древесного угля на территории современного заповедника велись на разрозненных участках, так что внутри крупных массивов разновозрастных лесов возникали обширные вырубки и гари. На бывших гарях и вырубках, где произошло обсеменение хвойными видами, за 200-230 лет сформировались темнохвойные или сосново-еловые леса; за 100-150 лет - сосняки с подростом ели и пихты. На очень больших гарях и вырубках обсеменения хвойными видами за 100-150 лет не произошло, и здесь сформировались старовозрастные разреженные березово-осино-вые леса паркового типа. Прошлое и современное расположение разновозрастных хвойно-широколиственных лесов и различных сукцессионных вариантов показано на рисунке. Из рисунка видно существенное сокращение разновозрастных лесов за последнее столетие и в то же время увеличение лесистости в результате зарастания вырубок и гарей мелколиственными видами деревьев.

Таким образом, предшествующие способы лесопользования определили следующие направления преобразований полидоминантных разновозрастных неморально-бореальных лесов:

1) расчленение полного набора видов деревьев, обитающих в полидоминантных разновозрастных неморально-бореальных лесах, на отдельные группы видов или виды, маркирующие физиономически различные сообщества, где они выступают доминантами; эти группы в производных (преобразованных в результате хозяйственной деятельности) сообществах обычно состоят из широколиственных, или из мелколиственных, или темнохвойных видов деревьев, а также из сосны обыкновенной;

2) расчленение целостного эколого-ценотического комплекса видов трав и кустарничков в полидоминантных разновозрастных неморально-бореальных лесов на отдельные эколого-ценотические группы видов, доминирующие в ярусе С производных сообществ;

3) разрыв поколений в популяциях деревьев и разделение разных поколений в пространстве (в результате в большей части лесных сообществ доминируют особи одного поколения, лесные сообщества с разновозрастными популяциями доминантов и эдификаторов стали уникальными);

4) преобладание лесных сообществ, где доминируют пионерные (реактивные) виды деревьев.

Эти преобразования определили и определяют низкое таксономическое и структурное разнообразие фоновых лесных сообществ.

Инвентаризационные карты лесов территории Висимского заповедника в 1844-1851 годах и в 1976 году (Турков, 1979).