Сукцессия в неморально-бореальных лесах

В Центрально-лесном заповеднике (северная часть неморально-бореальных лесов, Тверская область) установлены последовательные стадии формирования лесных сообществ на протяжении более 150 лет.

По архивным данным было установлено, что на землях заповедника в 1840-х годах существовал участок закустаренного луга площадью около 900 га (Каримов, 1994). Вероятнее всего, что на архивной карте зафиксирована одна из начальных стадий зарастания брошенных пашен и вырубок (еще не сомкнутые молодняки). Материалы 1939 года для этой же территории показывают, что через 100 лет здесь сформировались хвойно-широколиственные леса. Вместо отмерших особей мелколиственных видов в древесном ярусе появились 50-80-летние деревья ели и широколиственных видов. В составе хвойно-широколиственных лесов до этого момента еще сохранялись единичные крупные деревья сосны (возраст 200-250 лет), которые, видимо, произрастали и на бывшем закустаренном лугу. Материалы 1990-1993 годов показывают, что через 150 лет на отдельных участках бывшего луга уже существуют сложные, условно разновозрастные ельники с липой неморально-бореальные, в которых формируются окна и ВПК (Каримов, 1994; Сукцессионные процессы..., 1999). По расчетам А.В. Пугачевского (1992) восстановление абсолютно разновозрастной структуры древостоев в Центрально-лесном заповеднике происходит за 600 лет. Близкие величины периода формирования абсолютно разновозрастных ельников на месте гарей или одновозрастных мелколиственных лесов получены П.В. Воропановым (1950) и составляют около 550 лет для ельников севера Европейской России.

В южной и северной частях лесов Заволжья просматриваются некоторые различия в динамике производных сообществ. На юге (Волжско-Камский заповедник и в низовьях реки Вятка) выборочные рубки привели к исчезновению пихты и елей из состава сообществ (Порфирьев, 1947). То же отмечено и для лесов Чувашии (Плетнева-Соколова, 1952). На месте хвойно-широколиственных лесов возникли широколиственные сообщества обычно с господством липы. Ель и пихта сократили свои позиции еще 100-150 лет назад вследствие общего сокращения лесистости этой территории (Порфирьев, 1947; 1961). В центральных и северных частях выборочные и сплошные рубки без нарушения подроста и травяного покрова привели к сокращению доли ели и увеличению участия пихты и липы. Эти же рубки в сочетании с выпасом и заготовкой липы на лыко привели к абсолютному господству пихты. Такие изменения, как правило, происходили и происходят в лесах вблизи сел и поселков (Жилкин, 1928; Васильев, 1935).

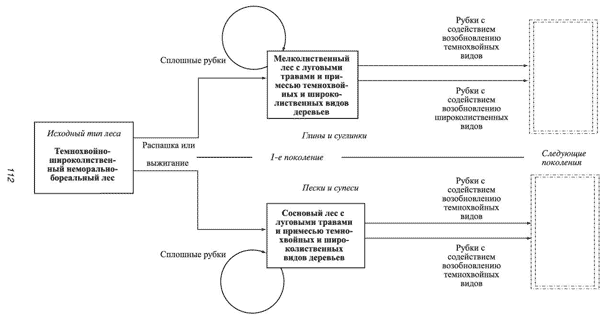

Схема сукцессий в неморально-бореальных лесах после распашек и/или выжиганий. Пояснения приведены в подписи к рисунке.

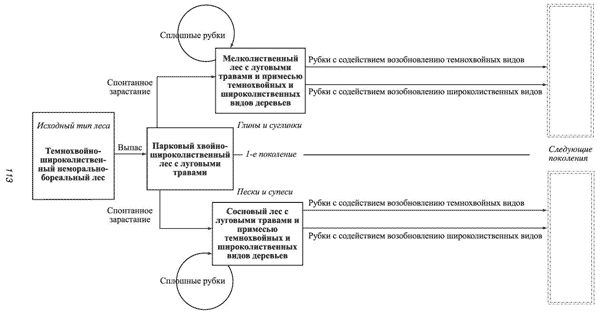

Схема сукцессий в неморально-бореальных лесах после прекращения выпаса. Пояснения приведены в подписи к рисунку.