Структура лесного покрова поймы малой реки

Пойма малой реки в экологическом отношении слабо дифференцирована и характеризуется относительно низкими значениями pH почвы, что отличает ее от пойм других катен, где значения pH варьируют в диапазоне 5,5-7,0.

Если учитывать, что вода в реке Тома слабощелочная (pH 8), то закисление аллювия приходится связывать с антропогенными причинами -сносом более кислых поверхностных слоев почвы с распаханных полей.

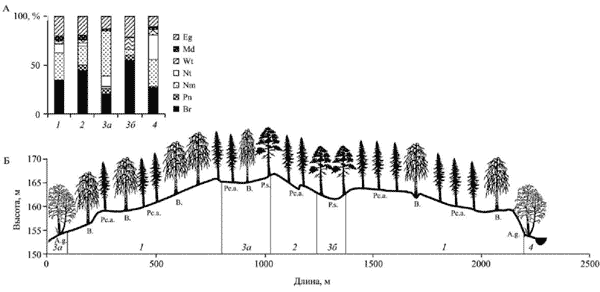

Структура лесного покрова этой катены имеет упрощенный характер, поскольку неморальный эколого-ценотический комплекс как таковой здесь не представлен. На покатых склонах водоразделов преобладает неморально-бореальный комплекс, который в настоящее время представлен елово-мелколиственными лесами с чередованием доминирования неморальных и бореальных видов трав и кустарничков. Синузия мхов представлена, в основном, эпифитными и эпиксильными видами на стволах деревьев и валеже. Наземный моховой покров развит слабо, покрытие не превышает 15-20% и в его составе наряду с бореальными видами (Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Rhytidiadelphus triquetrus) постоянно встречаются виды широколиственных и смешанных лесов (Rhodobryum roseum, Atrichum undulatum, Lophocolea heterophylla). Эти сообщества являются производными от липово-еловых смешанных лесов, которые на юге Костромской области были преобладающим типом лесной растительности еще в конце XIX века (Дюбюк, 1918). На участках местных водоразделов (экотоп 2), примыкающих к мелким депрессиям, увеличивается доля бореальных видов и формируется бореальный комплекс с доминированием ели в древесном ярусе.

В обширных депрессиях (экотоп 3а) располагаются мезотрофные болота, в которых преобладают травяно-болотные виды (группа Wt) - Carex nigra, С. rostrata, Calla palustris, Comarum palustre, в древесном ярусе - Betula pubescens, в кустарниковом - Salix cinerea, S. aurita, по окраине встречается Alnus glutinosa. В моховом покрове преобладает Sphagnum squarrosum, часто встречаются Dicranum scoparium, Tetraphis pellucida, Polytrichum commune. В мелких понижениях (экотоп 3б) формируются верховые сфагново-травяные болота с участием бореальных видов.

В пойме малой реки и на склонах террас развиты смешанные сообщества, включающие неморальные, бореальные и нитрофильные виды в сходном соотношении. В древостое наряду с елью и мелколиственными породами присутствует черная ольха.

Современный лесной покров этой катены существенно отличается от потенциальной растительности: полностью исчезли дуб, липа, клен остролистный (два последних вида обнаруживаются в единичных экземплярах), черная ольха встречается очень редко, сократилось участие ели, которую сменили осина и виды берез.

Приведенный анализ показывает, что типология катен как геосистемных образований (геокатен) возможна на основе сопоставления их экологического пространства по факторам среды. Тип геокатены определяет структуру лесного покрова (т.е. фитокатены), специфика которой лучше всего выявляется при сравнении эколого-ценотических спектров фитохор, выделенных в пределах каждого из экотопов. Основные варианты эколого-ценотических комплексов (ЭЦК) можно идентифицировать с помощью небольшого числа ассоциаций флористической классификации, хотя для этого, несомненно, требуется более тщательное сравнение их флористического состава. Продолжение подобной работы даст возможность описывать структуру растительного покрова катены как набор небольшого числа синтаксонов. Сопоставление доминантов древесного яруса для однотипных экотопов и сходных ЭЦК может служить основой для формирования сукцессионных систем и представлений о потенциальной растительности катен.

Схема катены кислого типа (на примере бассейна реки Тома, Костромская обл.).

А - эколого-ценотические спектры сообществ; Б - размещение экотопов по рельефу; варианты экотопов. Буквенные обозначения видов деревьев и эколого-ценотических групп.