Динамика населения валежин в процессе их деструкции и гумификации

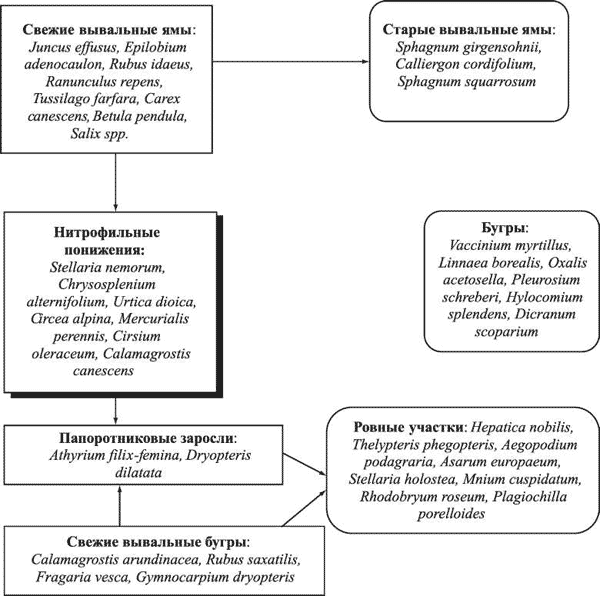

Схема динамики населения валежин (включая грибы, мхи, сосудистые растения) в процессе их деструкции и гумификации, приведена на рисунке, выделено семь стадий (Спирин, Широков, 2002).

Стадия 0. На упавшем стволе (0-2 года) имеется кора и ветви. Механические свойства древесины такие же, как и у живого дерева. Сосудистые растения отсутствуют (могут встречаться проростки ели, но они быстро погибают). Начинается заселение патогенными грибами - Fomitopsis pinicola, Heterobasidion annosum и др. Моховой покров представлен только эпифитными видами, которые присутствовали до падения дерева: Ortodicranum montanum, Dicranum scoparium, Ptilidium pulcherrimum, виды родов Eurhynchium и Plagiothecium. Состав мохового покрова варьирует в зависимости от вида дерева и локализуется, главным образом в прикомлевой зоне.

Стадия 1 - “начало деструкции” (5-10 лет после падения дерева). Частично отслаивается кора; ветви, поддерживающие колоду, распадаются. Древесина на нижней стороне ствола, где поселяются пионерные грибы-ксилотрофы - Phellinus ferrugineo-fuscus и др. - изменяет свои механические свойства (становится более рыхлой). Сосудистые растения отсутствуют (могут появляться и отмирать проростки ели). Патогенные виды трутовиков (отмеченные на предыдущей стадии) продолжают свое развитие. К концу стадии появляются ксилотрофы и на боковых поверхностях ствола (Fomitopsis rosea). Начинается инвазия на ствол зеленых мхов, в основном, это Callicladium haldanianum, несколько реже Brachythecium salebrosum и печеночников (Lophocolea heterophylla, Ptilidium pulcherrimum), общее проективное покрытие (ОПП) достигает 5-10%. На участках с повышенным увлажнением (в пихтово-ельниках приручьевых) процесс гумификации, а следовательно, и заселение мхами, начинается значительно раньше (примерно через 2 года). Приуроченность видов мхов к разрушающимся стволам тех или иных видов деревьев практически не выражена, однако древесина лиственных деревьев быстрее разрушается и, соответственно, быстрее заселяется мхами, но они и быстрее вытесняются на более поздних стадиях разложения сосудистыми растениями. Исключение представляет береза, гладкая кора которой плохо заселяется мхами. Всего на данной стадии отмечено 12 видов мхов.

Стадия 2 - “стадия интенсивной деструкции древесины” (10-15 лет после падения ствола). Кора частично сохраняется, ствол полностью опускается на землю. Древесина теряет прежние механические свойства (становится рыхлой, легко расслаивается). На верхней стороне ствола начинается интенсивный процесс гумификации. Пионерные виды трутовиков сменяются комплексами видов: Fomitopsis rosea сменяется на Skeletocutis odora и Phlebia centrifugal Heterobasidium annosum сменяется на Junghuhnia collabens и Dichostereum boreale; Fomitopsis pinicola сменяется на Pycnoporellus fulgens и Phellinus weirii. Мхи достигают максимального развития (общее проективное покрытие 50-60%); доминируют Pleurozium schreberi, Plagiomnium cuspidatum, Brachythecium salebrosum, Callicladium haldanianum, характерно участие Sanionia uncinata, Brachythecium oedipodium, B. reflexum, B. starkei, Campylium sommerfeltii, Hylocomium splendens. Именно на данной стадии разложения формируются идеальные условия увлажнения и освещения для развития мхов, у большинства видов интенсивно развиваются спорогоны. На участках с повышенным увлажнением, кроме перечисленных выше видов мхов, присутствуют Leptodictyum riparium, Drepanocladus aduncus, Calliergon cordifolium и др. Всего отмечено 27 видов мхов. Характерно появление сосудистых растений: проростков ели (проективное покрытие до 10%) и отдельных особей бореального мелкотравья (Oxalis acetosella, Viola selkirkii).

Стадия 3 - “стадия полной деструкции древесины” (15-20 лет после падения ствола). Древесина легко крошится и окрашена в красно-бурый цвет. Ксилотрофные макромицеты максимально разнообразны по жизненным формам. Преобладают виды с эфемерными базидиомами и слабо выраженными деструктивными свойствами - Oligoporus stipticus, Leptoporus mollis, Physisporinus sanguinolentus, Rigidoporus crocatus, Asterodon ferruginosus. Проективное покрытие мхов значительно снижается в результате конкуренции с бореальным мелкотравьем. Оно составляет не более 25-35%. Основные доминанты среди мхов сохраняют свое положение, но в целом повышается роль типично эпигейных видов: на стволах поселяются Polytrichum commune, Rhodobryum roseum, Climacium dendroides и др., характерно присутствие Tetraphis pellucida и Plagiochila porelloides, только на данной стадии разложения отмечается Plagiothecium cavifolium. На участках с повышенным увлажнением характерно присутствие видов рода Rhizomnium. Всего отмечено 25 видов. Общее проективное покрытие сосудистых растений составляет 25-30%, среди них доминирует Oxalis acetosella, ее проективное покрытие 15-20%. Сосудистые травы представлены видами бореальной лесной группы (бореальное мелкотравье - Gymnocarpium dryopteris, Oxalis acetosella, Viola selkirkii), появляются ювенильные особи папоротников (Dryopteris expansa и D. cartusiana). На этой стадии продолжается развитие ели (ее проективное покрытие достигает 10-15%), появляются единичные проростки пихты, рябины, вяза.

Стадия 4 - “окончание гумификации” (20-25 лет после падения ствола). Нижняя часть разложившейся колоды слабо отличима от гумусового горизонта, лишь верхний слой (мощность 10-15 см) имеет структуру слежавшейся подстилки. Ксилотрофные макромицеты отсутствуют. Общее проективное покрытие (15-20%) и набор видов мхов меньше, чем на предыдущей стадии. Наряду с Plagiomnium cuspidatum доминируют P. medium и Mnium stellare, на боковых сторонах колоды развивается Plagiothecium laetum, окончательно выпадают эпифитные виды. Всего на этой стадии отмечено 22 вида мхов. Из сосудистых растений на этой стадии присутствуют имматурные особи ели (проективное покрытие до 25%), продолжается развитие особей указанных выше деревьев и кустарников. Бореальное мелкотравье начинают вытеснять крупные папоротники - Dryopteris expansa, D. cartusiana (их проективное покрытие до 10-15%), доминирующая роль кислицы снижается (проективное покрытие не более 10%). Появляются Carex rhizina и всходы Rubus idaeus. Общее проективное покрытие яруса С не более 40-50%.

Стадия 5 - “стадия земляного вала” (25-30 лет после падения ствола). В травостое формируется комплекс, существовавший до образования вывала (преобладают крупные папоротники - Dryopteris expansa, D. carthusiana, неморальные лесные виды Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscura, Equisetum pratense, Stellaria holostea, Ajuga reptans и др.). Общее проективное покрытие трав до 70%. Моховой покров полностью изреживается (проективное покрытие не более 3%), присутствуют виды родов Plagiomnium, Eurhynchium, Brachythecium rutabulum. Только на этой стадии отмечены Cirriphyllum piliferum и виды рода Fissidens. Всего отмечается 16 видов мхов.

Стадия 6 - “стадия сглаживания земляного вала” (30-40 лет после падения дерева).

Приведенные сведения по разложению стволов после падения характерны для одиночного вывала с площадью окна в пологе древостоя до 200 кв.м. В окнах большего размера (от 400 кв.м и более) развитие происходит медленнее вследствие сильного локального изменения лесной фитосреды (режимов освещения, влажности и температуры).

Схема стадий гумификации валежа (стадии 0-6 - пояснения в тексте)