Классификация и характеристика сообществ неморально-бореальных лесов

Для классификации сообществ использован флористический метод (Westhoff, van der Maarel, 1978), в основе которого лежит тщательное выявление и использование всего флористического состава сообществ и сопоставление встречаемости и обилия всех видов растений.

Флористический подход характеризуется относительной простотой самой процедуры обработки собранного материала и ее высокой объективностью. Для каждого синтаксона определено соотношение эколого-ценотических групп видов, его положение в экологическом пространстве и в осях флористического варьирования.

Исходным материалом для классификации послужили геоботанические описания, собранные преимущественно в течение последнего десятилетия (1991-2001 гг.) в различных географических точках (14 пунктов) разными авторами. Описания организованы в виде электронной базы данных FORUS (Леса европейской России), структура и содержание которой подробно рассмотрены далее. Число описаний для полосы неморально-бореальных лесов (включая южную тайгу) составляет более 1300, большая часть описаний сделана на площадках размером 100 м2. Помимо оригинальных описаний использованы опубликованные материалы, содержащие геоботанические описания или синоптические таблицы (Порфирьев, 1950; Шик, 1950; Шапошников и др., 1988; Хазиахметов и др., 1989; Коротков, Морозова, 1986; 1988; Булохов, Соломещ, 1991а, б; Коротков, 1991; Соломещ и др., 1993; Соломещ, 1994; Морозова, 1999; Василевич, 2001).

К сожалению, для лесов Центра Европейской России флористическая классификация до сих пор еще полностью не разработана, и, несмотря на кажущееся обилие описаний, еще не все типы сообществ охарактеризованы достаточно полно. Поэтому в данной работе использованы только наиболее характерные для водораздельных территорий рассматриваемой полосы синтаксоны, которые снабжены достаточным числом геоботанических описаний. Здесь представлена характеристика таких типов сообществ, которые по своему видовому составу и соотношению видов наиболее близки к квазиклимаксовому и субклимаксовому состоянию.

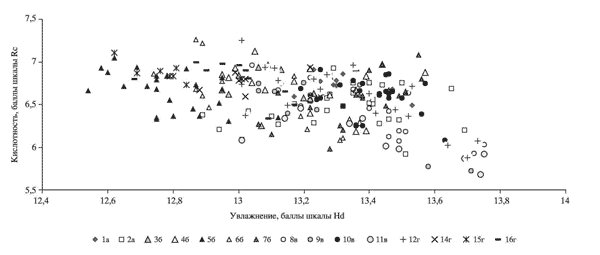

Экологическое пространство синтаксонов смешанных (темнохвойно-широколиственных и широколиственно-темнохвойных) лесов Европейской России.

Арабские цифры обозначают разные участки, соответствующие номерам колонок в таблице и подписям к рисунку.

Одинаковыми буквами обозначены участки, относящиеся к одному из следующих синтаксонов: а - Rhodobryo-Piceetum typicum, б - Rhodobryo-Piceetum caricetosum pilosae, в - Rhodobryo-Piceetum abietetosum sibiricae, г - Tilio-Piceetum obovatae.

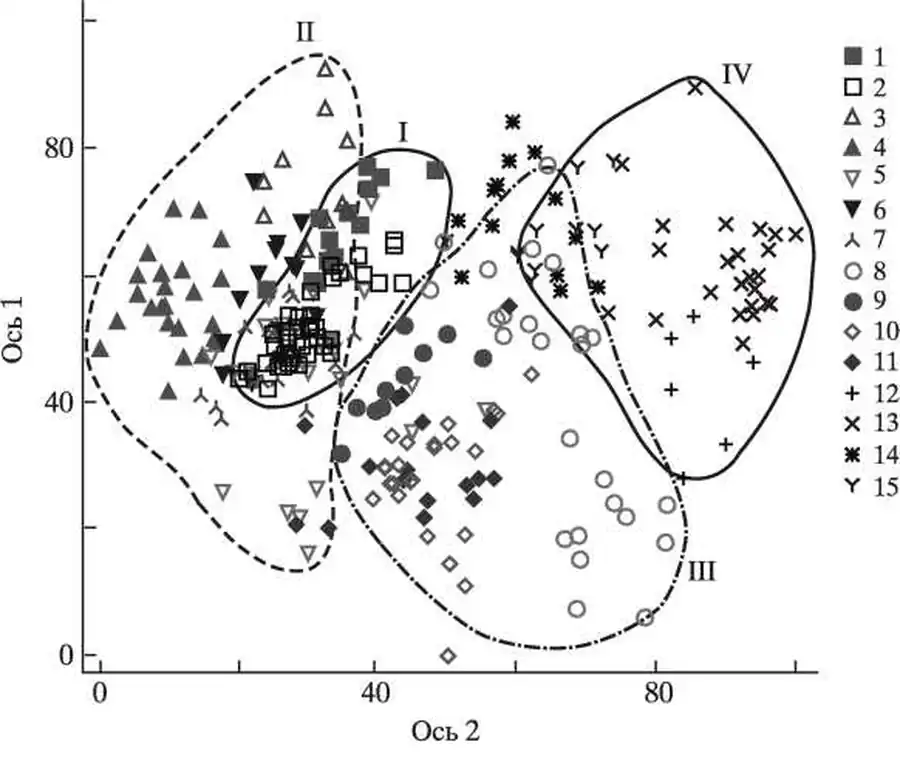

Флористическая ординация синтаксонов смешанных (темнохвойно-широ-колиственных и широколиственно-темнохвойных) лесов Европейской России.

I - Rhodobryo-Piceetum typicum (1, 2), II - Rhodobryo-Piceetum caricetosum pilosae (3-7), III - Rhodobryo-Piceetum abietetosum sibiricae (5-11), IV - Tilio-Piceetum obovatae (12-15). Номера участков соответствуют рисунку и таблице. Оси 1 и 2 - абстрактные оси варьирования.

Характеристика наиболее распространенных синтаксонов

В классе Querco-Fagetea сначала рассмотрим ассоциации, хотя и относящиеся к разным союзам, но сходные по эколого-ценотической структуре: неморальные и бореальные виды присутствуют примерно в равных пропорциях (Rhodobryo rosei-Piceetum abietis и Tilio-Piceetum obovatae); затем - ассоциацию с преобладанием неморальных видов над бореальными (Querco-Tilietum).