Роль земледелия в формировании почв лесного пояса

Большинством исследователей признается давность распространения земледелия в лесной зоне Европейской России и неизбежность связанных с ним преобразований почвенного покрова, как и живого покрова в целом.

При этом оценки результатов этих преобразований существенно разнятся: в одном случае сельхозиспользование земель связывается с развитием дернового процесса, окультуриванием почв (Лебедева, Тонконогов, 1988; Карпачевский и др., 1995 и др.), в других - с интенсификацией подзолистого процесса, деградацией почв (Пестряков, 1977; Турсина и др., 1982; Караваева и др., 1985; Турсина, 1988 и др.). Известно, что при разных условиях земледелие может вести как к деградации, так и к окультуриванию почв, и поэтому вопрос о влиянии традиционного земледелия на почвенный покров следует ставить как выявление исторически и географически преобладающего процесса.

Общими чертами трансформации почвенного покрова при распашке в лесной зоне являются (по Пономаренко, 1990; Офман и др., 1998, Караваевой, 1996, 2000 и др.):

1) дезагрегация материала в результате механической обработки почвы на определенную глубину без оборачивания (при обработке бороной или сохой) или с оборачиванием (при обработке сохой с полицей, плугом);

2) синхронность отчуждения материала на большой площади - в противоположность асинхронности при естественном оборачивании;

3) обнаженность поверхности почвы в течение значительной части сезона, ведущая к интенсивной минерализации гумуса и развитию процессов поверхностной деградации;

4) нарушение равновесия между выносом с поверхности тонких продуктов перемыва (илистые фракции) и их возвращением на поверхность в копролитах червей, выбросах землероев, вывалах деревьев при естественном оборачивании.

Дезагрегации способствуют также иссушение и промораживание обнаженной почвы. Попадание атмосферных осадков на дезагрегированный субстрат приводит к перемыву материала пахотного слоя, его переносу в латеральном и фронтальном направлении, гравитационной сепарации и поверхностному отбеливанию материала (Пономаренко, 1990, 1999). Вторичные изменения - снижение степени зоогенной проработки почв, степени скоагулированности гумуса, его связи с минеральной основой, ухудшение микроагрегированности и др. (Кулинская, Скворцова, 1991). Неизменно сопутствуют земледелию нивелировка биогенного микрорельефа, развитие ветровой и водной эрозии.

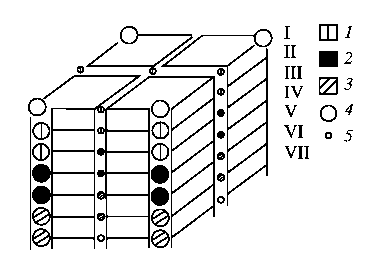

Схема осаждения частиц из суспензии в вертикальных каналах миграции: 1 - осветленная пыль, 2 - ил, 3 - коллоиды, 4 - каналы миграции I порядка, 5 - каналы миграции II порядка. I—VII - последовательные по глубине слои (по Пономаренко, 1990).