Роль корневых систем деревьев и ризотектоники в формировании структуры почв

Ризотектоника - система ходов в почве, пустых или заполненных отмирающими корнями и другим субстратом биологического происхождения, являющаяся результатом деятельности корней (Ремезов, Погребняк, 1965).

Характер формирования ризотектоники зависит, в первую очередь, от строения корневых систем древесных растений, населяющих территорию. Корневые системы большинства древесных пород обладают высокой пластичностью, характер их строения может меняться в зависимости от условий местообитания. Для формирования корневой системы важное значение имеет мощность корнеобитаемого слоя почвы, которая может ограничиваться избыточным увлажнением, близким залеганием плотных пород, литогенной или педогенной двучленностью профиля и др. (Armson, 1977; Скворцова и др., 1983; Kimmins, 1997 и др.).

При естественном развитии лесных экосистем ризотектоника в значительной степени сохраняется и постоянно развивается. Обычно происходит наследование большей части системы корневых ходов следующими поколениями деревьев, особо значимое в нижних горизонтах для нормального развития деревьев на песчаных почвах. Успешное развитие корневой системы связано как с ризотектоникой, так и с наличием в почвенной толще полых нор червей, ходов кротов, заполненных рыхлым материалом, других разрыхлений и пустот биогенного происхождения.

В большинстве лесных почв наследование ризотектоники многократно прерывалось. К нарушению ризотектоники приводили и приводят такие воздействия, как раскорчевка пней после рубок, распашка, интенсивный выпас; косвенно способствуют разрушению ризотектоники пожары. Корневые системы деревьев, заселяющих территорию после нарушений, имеют преимущественно поверхностное распространение, и часто срастаются друг с другом. Это ведет к целому ряду негативных последствий: массовым вспышкам вредителей и болезней, стремительно распространяющихся через соприкасающиеся в сравнительно однородной почве корни. В итоге распад древостоя обычно носит катастрофический характер.

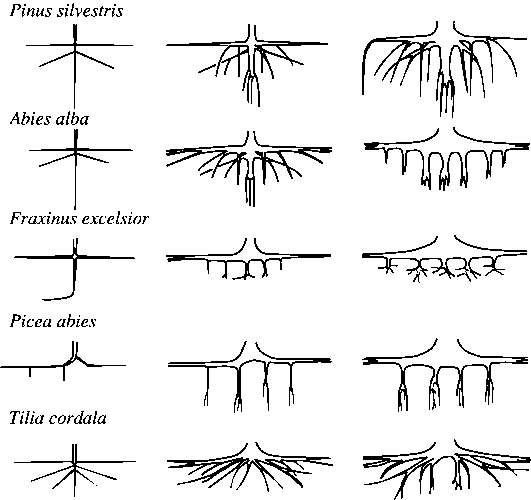

Схема строения корневых систем некоторых видов деревьев на разных этапах их онтогенеза (по Raimbault, 1991).