Роль животных в разложении и гумификации органического вещества и в формировании структуры почвенных агрегатов

Значение животных для почвообразования многообразно, при этом наибольшую роль играет их деятельность, связанная, во-первых, с процессами разложения, минерализации и гумификации органического вещества и, во-вторых, с механическим воздействием на почвенный покров (Абатуров, 1976). При этом для многих животных эти виды деятельности неразрывно связаны друг с другом.

В 1837 г. в докладе «Об образовании растительного слоя», сделанном на заседании Лондонского геологического общества, Ч. Дарвин впервые высказал мысль о создании гумуса дождевыми червями. Позже, в 1881 г., он изложил результаты своих многолетних наблюдений и опытов. Он нашел, что дождевые черви ускоряют разложение растительных остатков, и предположил, что они, пропуская через кишечник, перерабатывают их не только механически, но и химически и создают гумусовые вещества. Установив ко-прогенный характер луговых и лесных почв Англии, Ч. Дарвин пришел к выводу, что весь поверхностный слой почвы за много лет не раз прошел через кишечник дождевых червей.

Переработка растительного органического вещества производится преимущественно растительноядными животными, питающимися как живыми частями растений (зеленояды), так и мертвыми (сапрофаги). В лесных сообществах сапрофаги по своей массе значительно преобладают над зеленоядными животными, составляя 80-99% всей зоомассы (Чернов, 1975). Общая почвенная зоомасса в сообществах лесной зоны достигает 1500-2000 кг на 1 гектар, при этом основную долю ее обычно составляют дождевые черви (Абатуров, 1976).

Проблеме участия животных в процессах разложения, минерализации и гумификации органического вещества посвящена обширная литература (Гиляров, 1967, 1968; Курчева, 1971; Злотин, Ходашова, 1974; Стриганова, 1983 и др.). Трофическая деятельность животных приводит к механическому разрушению и измельчению органического вещества, к биохимическим превращениям его в организме животного, к обогащению органических остатков микроорганизмами. На основе анализа обширного фактического материала Г.Ф. Курчевой (1971) была показана четкая корреляция между запасом гумуса в почвах различных типов и общей численностью населяющих их крупных почвенных беспозвоночных.

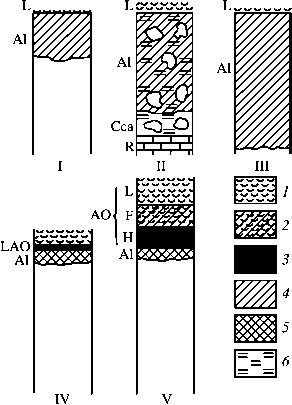

Морфология типов гумуса аэрированных лесных почв: 1 - слаборазложившаяся подстилка, 2 - полуразложившаяся подстилка, 3 -темный органический горизонт без видимой структуры, 4 - смешанный горизонт со стабильными органо-минеральными агрегатами, 5 - смешанный горизонт без стабильных органо-минеральных агрегатов, 6 - подвижные карбонаты кальция. Тип гумуса: I - кислый мюлль; II - карбонатный мюлль; III - андиковый (темноцветный) мюлль; IV - модер; V - мор (по Дюшофуру, 1998)