Распространенность очагов вредных насекомых

Зоной постоянных вспышек массового размножения лесных насекомых и их максимальной вредоносности в Европейской России являются степная, лесостепная и южная части зоны хвойно-широколиственных лесов (Ильинский, 1961; Лямцев, Исаев, Зукерт, 2000).

Повышенная численность вредителей обусловлена засушливым климатом и ослабленным состоянием насаждений, их низкой биологической устойчивостью. В таких условиях популяции вредителей находятся в постоянной готовности к массовому размножению. Для реализации вспышки массового размножения большинству видов вредителей достаточно теплой и засушливой погоды в течение одного-двух сезонов.

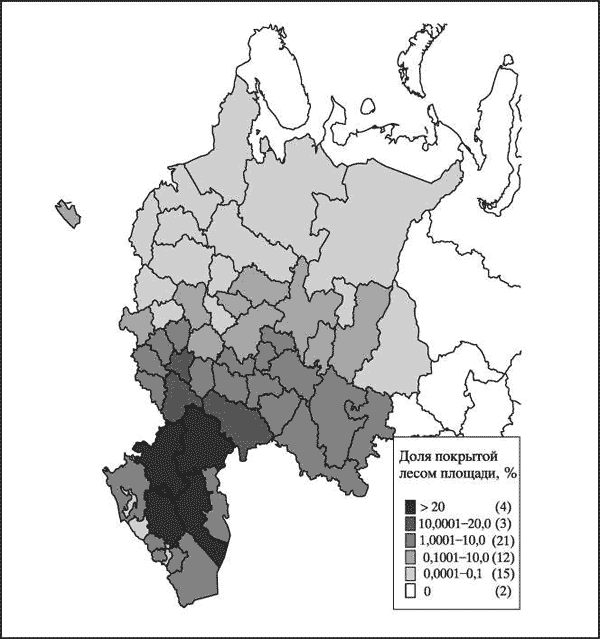

Карта-схема распространенности очагов вредных насекомых в административных территориях Европейской России.

Результаты классификации территорий в зависимости от относительной величины очагов, выраженной в процентах покрытой лесом площади. В легенде в скобках приведено число регионов в каждом из выделенных классов Для характеристики вредоносности насекомых использовали следующие показатели: вероятность возникновения очагов и отношение площади очагов к покрытой лесом площади. Вероятность возникновения очагов (относительная продолжительность существования очагов) в пределах административных территорий определяется как отношение числа лет с очагами к общему числу лет наблюдений и варьирует в зависимости от экологических условий от 0 до 100%. Эти значения характеризуют угрозу возникновения очагов в каждом регионе. В пределах России есть территории с минимальной (один раз в 50-100 лет) и максимальной (ежегодной) встречаемостью очагов наиболее распространенных вредителей.

На основе статистической отчетности по площадям очагов за период с 1977 по 2000 год для всех областей, краев и республик России рассчитаны вероятности возникновения очагов 10 видов наиболее опасных хвое- и листогрызущих насекомых. Используя оценки вероятности возникновения очагов по регионам, созданы карты-схемы распространения и встречаемости очагов. Для непарного шелкопряда в Европейской России выделены территории незначительного, периодического и постоянного вреда, относительная продолжительность существования очагов в которых составляет, соответственно, 1-30%, 31-70%, 71-100% (Лямцев, Исаев, Зукерт, 2000). Вспышки массового размножения и очаги на больших площадях, как правило, наблюдаются в этих зонах, соответственно, один раз в 40-45 лет и реже, раз в 20-25 лет и со средней периодичностью в 11 лет. В промежутках между интенсивными вспышками в зонах незначительного и периодического вреда отмечаются локальные очаги.

Динамика очагов экологических групп вредных насекомых в Европейской России по пятилетиям с 1977 по 2000 год

|

Экологические группы насекомых |

Площадь очагов за период, 103 га |

||||||

|

1977-80 |

1981-85 |

1986-90 |

1991-95 |

1996- 2000 |

1977- 2000 |

средняя многолетняя |

|

|

Хвоегрызущие |

486,9 |

705,4 |

650,4 |

572,3 |

701,6 |

3116,7 |

129,9 |

|

Листогрызущие |

5134,3 |

4463,3 |

4788,6 |

3436,0 |

2457,9 |

20280,1 |

845,0 |

|

Стволовые |

456,6 |

18,3 |

64,1 |

121,8 |

119,8 |

780,6 |

32,5 |

|

Хрущи |

736,9 |

517,4 |

272,3 |

309,7 |

231,3 |

2067,6 |

86,2 |

|

Прочие вредители |

138,8 |

138,6 |

208,0 |

97,6 |

71,4 |

654,4 |

27,3 |