Влиянии грибов и насекомых-ксилофагов на структуру лесов

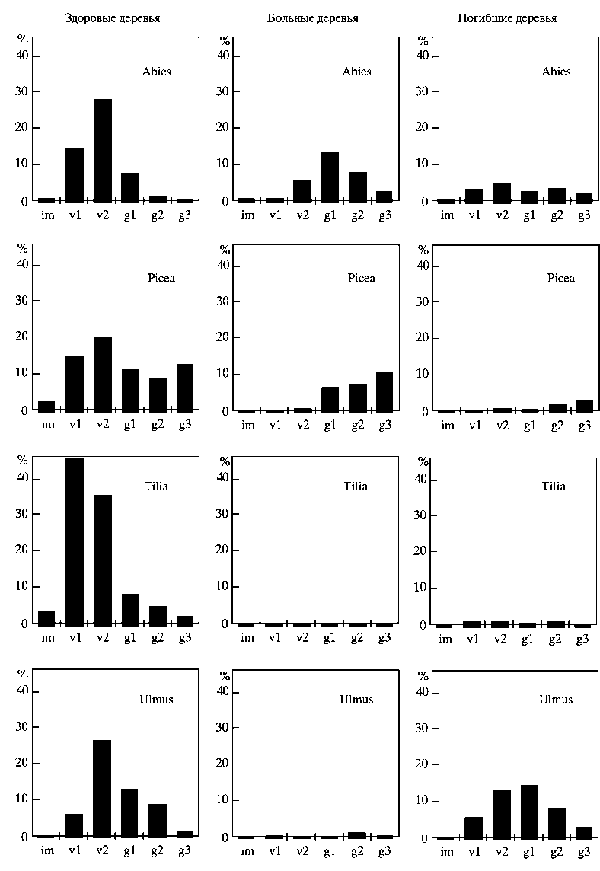

Динамическое представление о влиянии биотических агентов (грибов и насекомых-ксилофагов) на структуру исследуемых лесов дают оценки доли пораженных деревьев в возрастных спектрах их популяций.

Если посмотреть распределение деревьев основных пород по онтогенетическим группам, можно заметить, что липа имеет на этих участках численное преобладание, особенно, среди молодых поколений, и постепенно проникает в верхние яруса. Пихта, при достаточно обильном возобновлении, интенсивно выпадает в старших поколениях. Отпад ели более равномерно распределен по поколениям и составляет чуть менее 9% по числу деревьев.

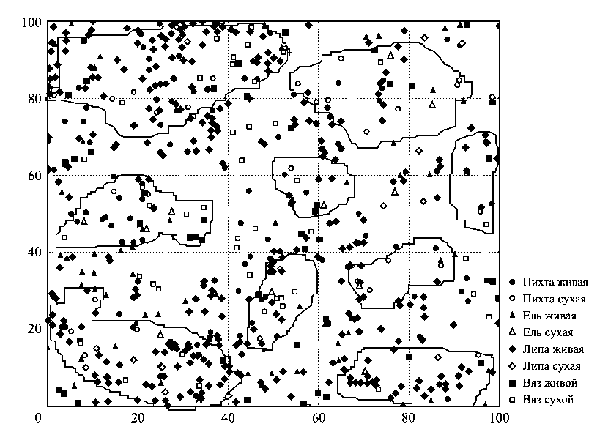

О пространственном характере усыхания хвойных пород дает представление пробной площади № 1, на котором показано размещение живых и сухих деревьев ели, пихты, липы и вяза. Характер размещения очагов усыхания свидетельствует о высокой скорости деградации верхнего яруса. Характер усыхания и вывала деревьев показывает, что агрессивность опенка осеннего довольно высока, в наибольшей степени его воздействию подвержены пихта, ель и, вероятно, ильм. Очаги усыхания хвойных пород интенсивно возобновляются липой. Поэтому можно утверждать инициированную грибными патогенами смену (вероятно, временную, хотя и продолжительную) хвойных пород липой. На территории заказника описаны разные фазы этого процесса. Однако полной и долговременной замены ели и пихты липой не происходит, возможно лишь смещение пихты в подчиненные ярусы древостоев и повышение доли липы в верхних ярусах. Ослабление ели и, особенно, пихты, катализируемое корневыми гнилями, и достаточно высокая интенсивность усыхания закономерно вызывают резкое изменение видового состава этих насаждений, но, в первую очередь, резко снижает их продуктивность.

Распределение видов деревьев (% общей численности) по онтогенетическим состояниям на постоянном участке в Сабарском заказнике

Размещение живых и сухих особей древесных видов, образующих основной полог древостоя на пробной площади № 1 в Сабарском заказнике. Ломаной линией выделены очаги усыхания ели и пихты верхних ярусов

Это только самые общие результаты оценок усыхания в Сабарском заказнике. Для более точного определения масштабов усыхания в этом массиве необходима оценка площади очагов по крупномасштабным аэрофотоснимкам, наблюдения за динамикой процесса и точная идентификация причин усыхания и видов грибных патогенов. Катастрофический характер усыхания хвойных пород на территории заказника требует проведения отдельного детального исследования причин и следствий этого процесса, с оценкой его масштаба и скорости.