Лесохозяйственные стрессы как причина грибных болезней

Рост интенсивности лесного хозяйства в России и расширение режима управления на значительные по площади лесные территории отмечено лишь в последние 40-50 лет.

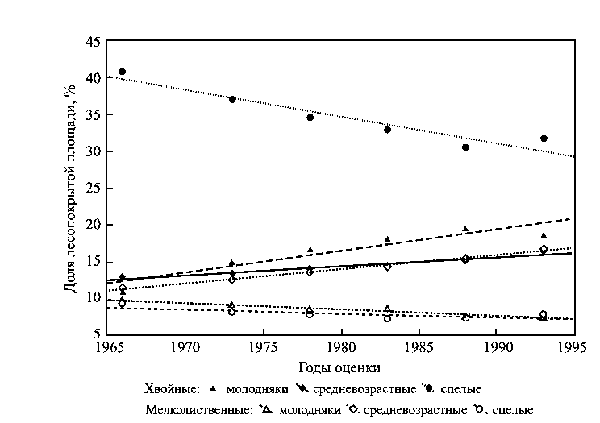

Серьезные по масштабам изменения структуры лесного фонда центральных и южных областей России происходили и раньше, однако, только в последние десятилетия стала заметной роль болезней в изменении породного состава и состояния лесов. По данным учета лесного фонда (Лесной фонд СССР, 1989), в европейской России за последние 25-30 лет площадь, занимаемая хвойными лесами, уменьшилась на севере примерно на 5-15%, а на юге лесной зоны даже возросла в 1,5-2 раза. Прежде всего, изменился возрастной состав лесов: суммарная площадь и запас спелых и перестойных хвойных лесов постоянно снижается по мере роста площадей мелколиственных и еловых молодняков. Увеличение площади еловых лесов, особенно, в южной тайге, идет за счет искусственного лесовосстановления и рубок ухода.

Динамика лесопокрытых площадей, занимаемых хвойными и мелколиственными древостоями различных групп возраста в Европейской России

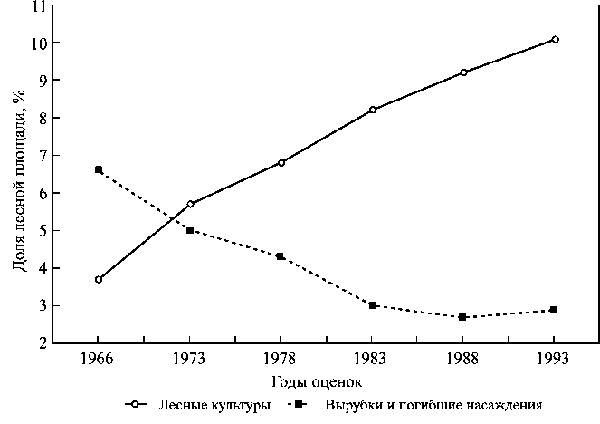

Динамика площадей, занимаемых лесными культурами, и общей площади вырубок и погибших насаждений в Европейской России

Площадь лесных культур в лесном фонде России как в абсолютном, так и в относительном выражении с 1960 по 1990 год росла довольно высокими темпами. В целом, по данным учета лесного фонда на 1988 год, лесные культуры занимали чуть более 10% всей лесопокрытой площади (и почти 18% в лесах второй группы). Лесные культуры, а в лесном поясе европейской России это, в основном, монокультуры ели, заведомо менее устойчивы к воздействию различных стресс-факторов из-за простоты своей организации и малого разнообразия как в видовом, так и в структурном отношении. Их выращивание сопряжено с проведением рубок ухода, также выступающих как дополнительный стресс-фактор лесных экосистем. В этих лесах возбудители грибных болезней становятся основными биотическими агентами, отвечающими за их формирование (Стороженко и др., 1992).