Площадь лесного фонда, лесистость, группы леса

По состоянию на 1 января 2000 г. общая площадь земель, управляемых с целью ведения лесного хозяйства (лесной фонд), и лесов, не входящих в лесной фонд, в Российской Федерации была определена в 1181,4 млн гектаров с запасом древесины 82,1 млрд кубометров.

Лесной фонд составляет 69% всех земель России (вместе с внутренними водами), при этом 78,3% лесных земель России располагаются в азиатской части и 21,7% - в европейской. Степень облесенности территории России (или лесистости, которую определяют как отношение площади покрытых лесом земель к общей площади) составляет 45,3%. За период 1966-1993 годов среднее ежегодное увеличение площади земель, покрытых лесной растительностью составляло 1,8 млн гектаров, а в 1993-1998 годах - около 2,5 млн гектаров. В азиатской части России это увеличение связано с различного рода уточнениями площадей категорий лесного фонда, тогда как в европейской части России, где ежегодное увеличение составило 780 тыс. га, оно в значительной мере является результатом зарастания брошенных сельхозугодий внутри и на границе лесных массивов и создания лесных культур. Лесистость европейской части России к 1998 году составляла 39,1% (Лесной..., 1999).

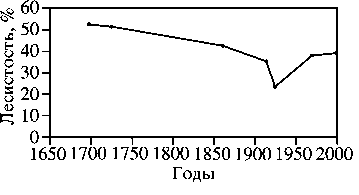

Динамика лесистости европейской части России (Цветков, 1957; Лесной фонд России..., 1999; Страхов, Писаренко, Борисов, 2001)

В конце XVI - начале XVII века значительная часть пашни заросла лесом в связи со смутными временами и экономическим кризисом (Готье, 1937). В последующий период сельскохозяйственные угодья вновь наступали на лес. К концу XVII века леса занимали около 48% площади (Цветков, 1957). К середине XIX века лесистость территории сократилась и составила около 39% (Цветков, 1957). К концу XIX века повсеместное развитие огородничества и мясомолочного животноводства определило увеличение площади сенокосов и усиление пастбищной нагрузки на лесные угодья. Резкое сокращение лесистости (до 26 %) произошло к 1914 году в связи с прекращением поставок польского угля в Россию и с увеличением заготовки дров в период первой мировой войны (Абатуров, 2000). После 1914 года лесистость постепенно возрастала и достигла к 1956 году 32%. Увеличению лесистости могли способствовать последствия Великой Отечественной войны, во время которой (хоть и проводились сплошные рубки) большие площади сельскохозяйственных угодий заросли мелколиственными лесами. Во второй половине 1960-х годов сильно изменились технологии сельскохозяйственного производства и хозяйственный уклад сельского населения: практически полностью прекратился выпас и сенокошение в лесу, уменьшилось промежуточное и побочное пользование лесом. Резкое ослабление антропогенной нагрузки привело к активному возобновлению лиственных деревьев и кустарников под пологом лесов, а также к значительным изменениям живого напочвенного покрова в лесах (Курнаев, 1968; Речан и др., 1993; Абатуров, 2000).

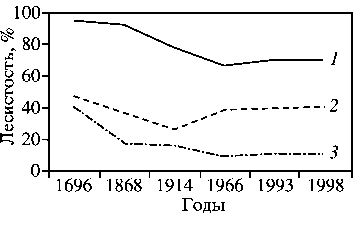

Динамика лесистости Вологодской (7), Московской (2) и Тамбовской (3) областей (по данным: Цветков, 1957; Лесной фонд России..., 1999; Абатуров, 2000)

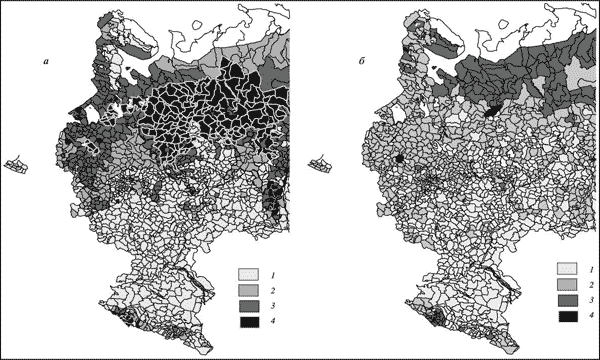

Лесистость (а) и средний возраст (б) насаждений в лесхозах европейской части России по данным учета лесного фонда 1998 г.

Лесистость, %: 1 - 0,1-25; 2 - 26-50; 3 - 51-75; 4 - 76-90.

Средний возраст, лет: 1 - 1-50, 2 - 51-100, 3 - 101-150, 4 - 151-250. Данные подготовлены и любезно предоставлены сотрудником ВНИИЛМ Б.Н. Моисеевым

В разных регионах европейской части России лесистость и средний возраст насаждений разные. Лесистость изменяется от 0,2 до 80,7%, средний возраст - от 4 до 246 лет. Эти различия отражают, прежде всего, историю антропогенных воздействий в каждом из них. Плотность населения и степень антропогенных воздействий в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах всегда были выше, чем в хвойных лесах, что видно на примерах изменения лесистости Вологодской, Московской и Тамбовской областей. В европейской части России 33% территории лесного фонда занято лесами первой группы, 22% - второй и 45% - лесами третьей группы. В последние годы заметна тенденция увеличения площади, занятой лесами первой группы: с 1993 по 1998 год она стала больше на 11,3 тыс. гектаров. С историей природопользования и особенностями демографической структуры населения регионов связано то, что природно-антропогенные зоны существенно различаются по соотношению насаждений с разными режимами ведения лесного хозяйства. Доля площади лесного фонда первой группы леса (водоохранные, запретные и защитные полосы, памятники природы, национальные парки и пр.) выше в полосе неморальных лесов, а доля площади лесов III группы (возможных для эксплуатации и пр.) - в полосе бореальных лесов.