Алгоритм эколого-ценотической классификации

В качестве примера проведения классификации геоботанических описаний, сочетающей использование формальных методов с экспертными знаниями, приведем алгоритм эколого-ценотической классификации, который был использован при исследовании растительности заповедников «Калужские засеки», Приокско-Террасного и ряда других (Оценка.., 2000, Ханина и др., 2002). Основные этапы проведения классификации были следующие.

1. Непрямая ординация всего массива описаний с последующей интерпретацией градиентов с целью выявления основных направлений варьирования растительности. Для ординации использовали DCA. Для интерпретации осей ординации проверяли корреляцию трех первых осей ординации с балльными экологическими характеристиками геоботанических площадок по методике, предложенной Перссоном (Persson, 1981); использовали ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Экологические характеристики площадок получали путем обработки описаний по экологическим шкалам (Ellenberg, 1974, Landolt, 1977, Цыганов, 1983). Корреляцию ординационных осей с экологическими характеристиками площадок иллюстрировали векторами экологических факторов, длина и направление которых отражали степень скоррелированности факторов с осями, хотя они и не были регрессионными прямыми в строгом смысле. Методику построения таких векторов см. (McCune et al., 2002).

2. Предварительная классификация геоботанических описаний. На этом этапе описания исследуемой территории разделяли иерархически на группы и подгруппы путем применения технологий баз данных. Крупные группы выделяли по доминантам верхнего яруса растительности. Подгруппы описаний в пределах крупных групп выделяли по составу травяно-кустарничкового яруса - по доминированию видов той или иной эколого-ценотической группы среди травянистых растений; использовали базу данных эколого-ценотических групп видов. Крупные группы описаний при этом соответствовали растительным сообществам ранга групп формаций, а подгруппы описаний - сообществам ранга ассоциаций или групп ассоциаций. Классифицировали только описания с высокой долей участия видов тех или иных эколого-ценотических групп в травяном покрове, эти описания при проведении дальнейшей классификации формальными методами рассматривались как ядра соответствующих подгрупп.

3. Уточнение предварительной классификации описаний с использованием методов кластерного анализа и ординации. Уточняли распределение описаний внутри крупных групп по подгруппам на основе оценок участия видов травянистых растений на площадках. Для получения формальных подгрупп проводили кластерный анализ крупных групп описаний по гибкой стратегии (Уиллиамс, Ланс, 1986). Полученные кластеры сопоставляли с подгруппами, выделенными на предыдущем этапе. Принадлежность спорных площадок к той или иной подгруппе уточняли по их расположению на ординационной диаграмме и по их видовому составу.

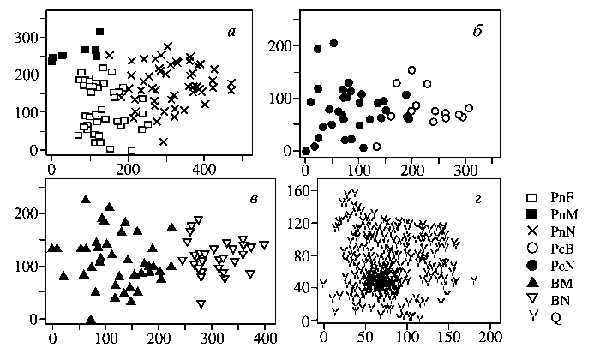

4. Анализ расположения выделенных классификационных единиц на общей ординационной диаграмме. Для анализа расположения полученных классификационных единиц на ординационной диаграмме отрисовывали центроиды каждой выделенной группы описаний, которые рассчитывали через усреднение координат всех точек, входящих в группу.

5. Проверка значимости различий между выделенными группами описаний. Нулевая гипотеза об отсутствии различий между выделенными группами проверяли методом MRPP (Multi-Response Permutaion Procedures, Zimmerman et al., 1985) - непараметрическим аналогом дискриминантного анализа, не требующим многомерной нормальности и однородности внутригрупповых дисперсий. Анализировали различия между группами площадок по признакам участия видов на площадках. Различия проверяли как между всеми выделенными группами описаний, так и только между группами, находящимися рядом на ординационной диаграмме. Использовали меру расстояния, основанную на количественном индексе Съеренсена.

Описанный алгоритм дает стабильные, хорошо интерпретируемые результаты, он может быть рекомендован для использования при классификации растительности достаточно больших территорий от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гектар (уровня лесничества).

Положение геоботанических описаний заповедника «Калужские засеки» в двух первых осях DCA: а - сосняков, б - ельников, в - березняков, г - широколиственных лесов. Ось абсцисс - первая ось DCА, ось ординат - вторая ось DCА. Метки по осям соответствуют стандартным отклонениям распределения видовых обилий по площадкам, умноженным на 100. Разными символами отмечены площадки, относящиеся к разным подгруппам описаний и соответствующие уточненным кластерам: PnF - сосняки боровые, PnM - сосняки лугово-опушечные, PnM - сосняки неморальные; РсВ - ельники бореальные, PcN - ельники неморальные; ВМ - березняки лугово-опушечные, BN - березняки неморальные; Q - широколиственные леса