Экологические шкалы, характеризующие почвенные условия

В рассматриваемых восьми ЭЦГ распределение видов по стено-, мезо-, эвривалентным фракциям неодинаково.

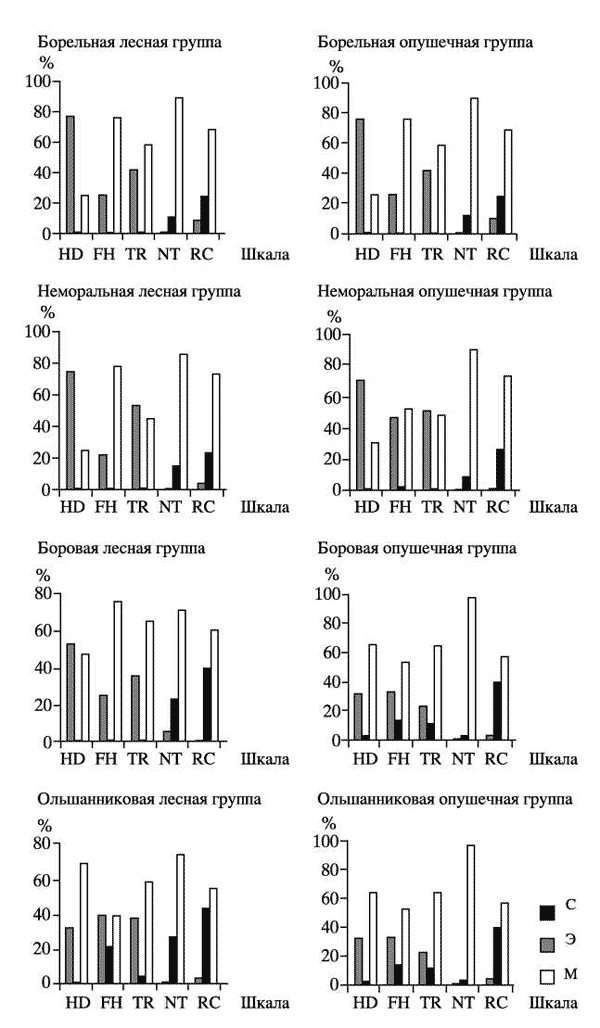

Полное доминирование мезовалентных фракций во всех ЭЦГ выявлено по шкалам кислотности почвы (RC) и богатства почв азотом (NT). В последнем случае в бореальной опушечной ЭЦГ отмечен единственный вариант спектра, когда все виды принадлежат М-фракции.

По солевому режиму (TR) в пяти ЭЦГ также преобладают мезовалентные виды, а в трех ЭЦГ (бореальной и неморальной опушечных и лесной неморальной) - стеновалентные.

Несколько иначе выглядят спектры фракций ЭЦГ по шкале увлажнения почв (HD): в пяти ЭЦГ доминируют стенобионтные виды (от 52,9% до 75,4%), только трех преобладают мезовалентные: их участие максимально в бореальных и неморальных лесных и опушечных ЭЦГ. Эврибионтных видов практически нет. Таким образом, по фактору увлажнения почвы более половины видов исследованных ЭЦГ имеют достаточно узкие диапазоны, что подтверждает их меньшую лабильность при резких колебаниях увлажнения почв.

По шкале переменности увлажнения (FH) в ЭЦГ преобладают мезовалентные виды, а стеновалентные доминируют в ольшаниковых (лесных и опушечных) и боровых опушечных группах, составляя около 30% общего числа видов в группе. Следовательно, факторы увлажнения и отчасти переменности увлажнения почвы могут выступать в роли лимитирующих для стеновалентных видов анализируемых ЭЦГ.

В то же время, по фактору почвенного богатства азотом (NT) стеновалентные виды в лесных и опушечных ЭЦГ практически отсутствуют, что позволяет предположить широкии диапазон адаптации рассматриваемых видов, как к бедным, так и к богатым азотом почвам.

Доли участия стено- (С), эври- (Э) и мезовалентных (М) видов разных ЭЦГ по отношению к почвенным экологическим факторам: увлажнения почв (HD), переменности увлажнения почв (FH), солевого режима (TR), богатства почв азотом (NT), кислотности почв (RC)

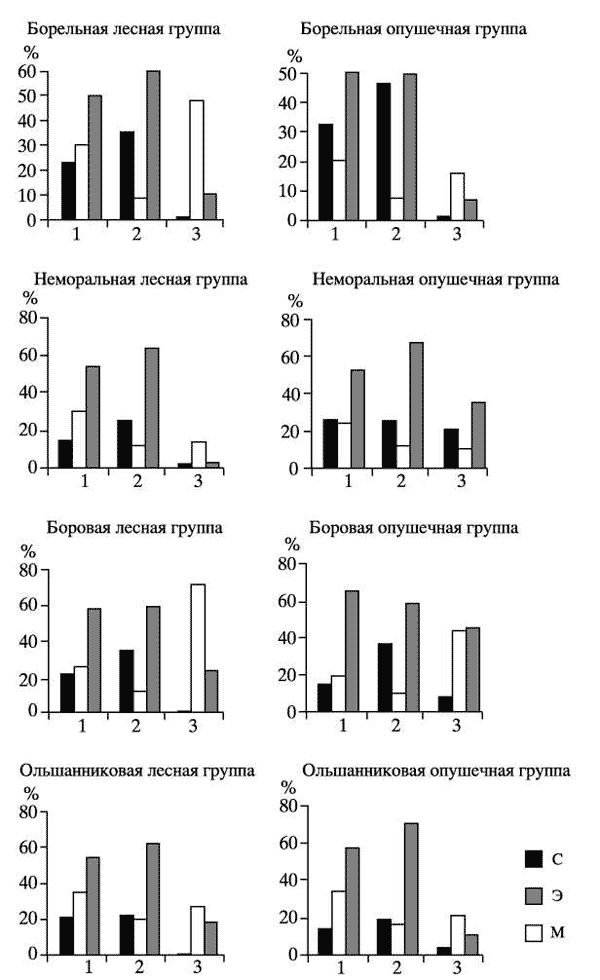

1 - Климатические 2 - Почвенные 3 - Освещенности-затенения

Доли участия стено- (С), эври- (Э) и мезовалентных (М) видов разных ЭЦГ по отношению к группам климатических (1), почвенных (2) факторов в целом и к фактору освещенности-затенения (3)

Особое место занимает шкала освещенности-затенения (LC), по которой в пяти ЭЦГ преобладают эвривалентные виды, а в трех ЭЦГ (неморальные и боровые опушечные, ольшанниковые лесные) - мезовалентные. При этом во всех ЭЦГ сравнительно мал и резко различен процент участия стеновалентных видов: от 0 до 30,5%. Следовательно, результаты анализа подтверждают, что лесные и опушечные виды практически всех ЭЦГ приспособлены к обитанию в широких диапазонах освещенности-затенения, так как занимают различные микросайты как под пологом деревьев первого яруса, так и на лесных полянах и в экотонных опушечных ценозах.

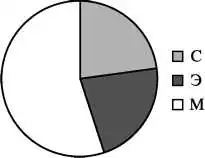

Доли стеновалентных, мезовалентных и эвривалентных видов в анализируемой выборке из 411 видов

В обобщенном спектре почвенных шкал, как и в обобщенном спектре климатических шкал на первом месте стоит мезовалентная фракция, на втором - стеновалентная (от 17,5 до 45,2%) с максимумом в бореальной опушечной ЭЦГ. Участие эвривалентных видов в почвенных шкалах в 2,5 раза меньше (10,5%) по сравнению с таковым в климатических шкалах. В конкретных почвенных шкалах (HD, FH, TR, NT, RC) показатели этой фракции варьируют от 6,8 до 18,5%, причем максимальное участие - в опушечной ольшанниковой ЭЦГ, минимальное - в боровой опушечной ЭЦГ.

Сравнительный анализ наборов спектров разных фракций восьми ЭЦГ суммарно по обобщенному климатическому типу показал доминирование мезовалентных видов, за исключением шкалы континентально-сти климата KN, где господствуют эвривалентные виды. Минимальный процент стеновалентных видов или их отсутствие - косвенное доказательство достаточно высокой толерантности представителей всех ЭЦГ к вариациям умеренно континентального климата Восточной Европы.

Если объединить все климатические и почвенные шкалы и шкалу освещенности и построить обобщенный спектр по фракциям для всех ЭЦГ, то мезовалентная фракция сохранит господствующее положение, доля стеновалентных видов несколько увеличится по сравнению со спектром климатических шкал, а доля эвривалентных видов сократится (до 21,9%). В целом соотношение фракций можно определить как 2:1:1, что свидетельствует о доминировании видов, способных освоить около 40-60% диапазона каждого экологического фактора.