Экологические шкалы, характеризующие климатические условия

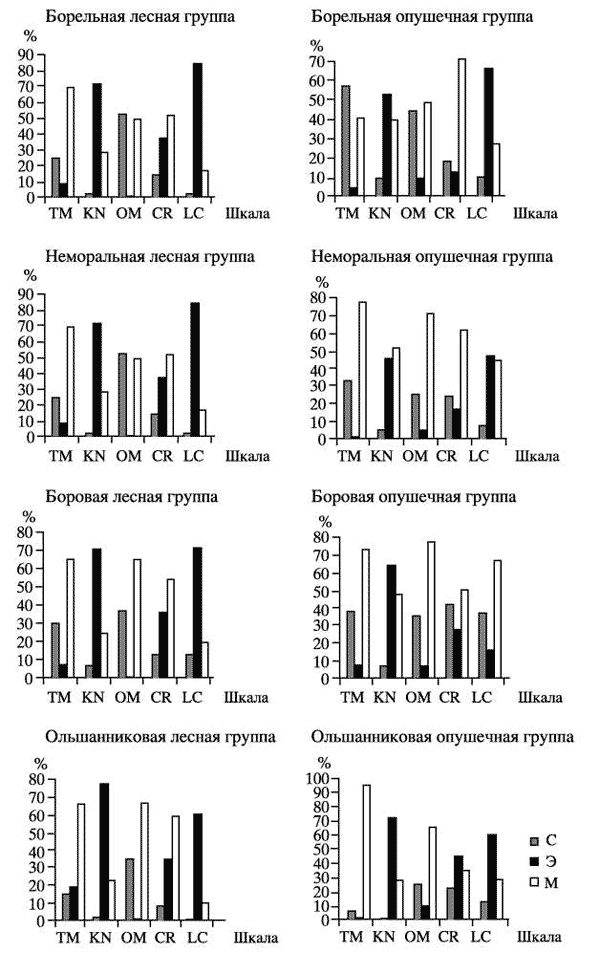

Сопоставление спектров восьми ЭЦГ по термоклиматической шкале (ТМ), насчитывающей 17 ступеней (Цыганов, 1983), четко показывает преобладание фракций мезовалентных видов во всех случаях (от 64.7 до 93,8%), кроме бореальной опушечной группы, где доля участия составляет 39,2%.

Фракция эвривалентных видов, как правило, минимальна (от 0,0 до 7,0) во всех ЭЦГ. Отсутствует эта фракция в нитрофильной опушечной группе. Только в нитрофильной лесной группе эвривалентная фракция составляет 19,5%. Стеновалентные позиции встречаются чаще: эта фракция доминирует в бореальной опушечной ЭЦГ, включая более половины относящихся к этой группе видов, в других ЭЦГ их доля колеблется в пределах от 6,3 до 31,7%.

Таким образом, к рассматриваемым ЭЦГ лесных и экотонных сообществ принадлежат константные виды, способные обитать в достаточно широких диапазонах термоклиматической шкалы по Д.Н. Цыганову (1983): от арктического до тропического климата (2-16 ступени шкалы). Однако, наиболее часто встречаются следующие диапазоны климатических условий: от бореального до средиземноморского (3-13 ступени шкалы). Такие высокие адаптационные возможности видов рассматриваемых ЭЦГ определяют их способность произрастать в сообществах разных растительных зон.

По омброклиматической шкале (ОМ), показывающей соотношение осадков и испарения в семи ЭЦГ, видна аналогичная картина доминирования мезовалентной (М) фракции, составляющей от 47,8 до 70,0%. Только в бореальной лесной ЭЦГ обнаружено незначительное преобладание стеновалентной (С) фракции (51,9%). Широта диапазонов видов семи ЭЦГ сопоставима с полной шкалой, включающей 15 ступеней; наиболее часто встречается диапазон мезоаридного-гумидного климата (6-11 ступени шкалы), при котором разница количества выпадаемых осадков за год и количества испаряемой воды составляет от -400 до +400 мм/год.

Доли участия стено- (С), эври- (Э) и мезовалентных (М) видов разных ЭЦГ по отношению к климатическим экологическим факторам и к фактору освещенности-затенения: термоклиматический (ТМ), континентальности климата (KN), омброклиматический аридности-гумидности климата (ОМ), криоклиматический (CR), освещенности-затененности (LC)

По криоклиматической шкале (CR) в большинстве ЭЦГ преобладает фракция мезовалентных видов: от 34,4 до 69,5%. Это подтверждает и максимальный диапазон, составляющий от 1-й до 14-й ступени, минимальный - от 8-й до 10-й ступени шкалы. Минимальное участие в ЭЦГ занимают либо стеновалентные виды (в бореальной, боровой и ольшанниковых лесных), либо эвривалентные - в трёх остальных (в бореальной, неморальной, боровой опушечных) ЭЦГ.

Совершенно иную картину представляет шкала континентальности (KN): большинство видов эвривалентны (от 40,0 до 72,7%), крайне мало стеновалентных (от 0,0 до 6,7%). При этом у всех групп максимально возможный диапазон составляет от 93,0 до 100%. Это свидетельствует о достаточной приспособленности видов всех изученных ЭЦГ к континентальному климату Европейской России.

Таким образом, сравнительный анализ четырех шкал, характеризующих климатические факторы местообитаний популяций видов рассматриваемых восьми ЭЦГ однозначно выявил доминирование мезо- и реже - эвривалентных видов. Минимальный процент стеновалентных видов или их отсутствие - косвенное доказательство достаточно широких адаптационных возможностей рассматриваемых ЭЦГ к различным вариациям климатопа в экосистемах умеренного климата.