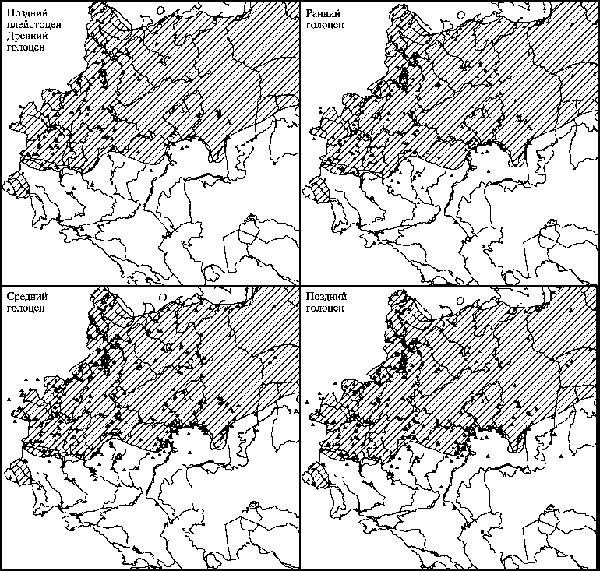

Изменение ареала зонального комплекса темнохвойных видов в голоцене

Пыльца ели и пихты в древнем голоцене найдена почти по всей территории Восточной Европы, за исключением крайнего северо-востока и юго-востока.

После публикации М.И. Нейштадта (1957) она была обнаружена в отложениях Азовского моря, бассейнов Днестра, Днепра, Припяти и Западной Двины, а также в Карелии, на Кольском полуострове, в бассейнах рек Онега, Вычегда, Мезень, Печора, Нижняя Кама и на Южном Урале. В раннем голоцене ареал темнохвойных видов больше, чем в древнем: добавились находки в Молдавии, Крыму, на Приволжской возвышенности, Урале, в Большеземельской тундре. В среднем голоцене ареал этой группы еще шире, особенно в северном и северо-восточном направлениях: до низовий реки Печора и юга Новой Земли, где ель была отмечена в XIX веке (Пахтусов, Моисеев, 1956). На юго-западе ареал несколько сокращается (пыльца не обнаружена в Молдавии). В позднем голоцене число местонахождений пыльцы темнохвойных видов меньше, чем в среднем, ареал принципиально не меняется.

Распространение темнохвойных видов деревьев в голоцене:

треугольники - месторасположение находок; косая штриховка - современный ареал

За историческое время граница ареала комплекса темнохвойных видов изменилась, в основном, на юге, отчасти на западе и севере. Сокращение ареала на юге связано с усиливающейся в течение голоцена аридизацией южных территорий Восточной Европы (Восточноевропейские..., 1994), а на севере - с расширением зоны тундр и с усилением пирогенного фактора, в связи с деятельностью оленеводов (Шренк, 1855; Городков, 1954; Крючков, 1987). Однако успешный рост культур темнохвойных видов далеко за пределами южной границы современного ареала позволяет предположить, что экологический ареал этого комплекса шире, чем его современное распространение. Кроме того, за пределами северной и южной границ ареала этого комплекса встречаются рефугиумы, где ель и пихта успешно растут и возобновляются естественным путем.