Ареал диких лошадей в позднем плейстоцене и голоцене

В этой работе не проводились исследования ареалов отдельно по каждому виду рода Equus, обитавших в пределах России в позднем плейстоцене и голоцене. Согласно обзору И.Е. Кузьминой (1985), в Восточной Европе на протяжении интересующего нас периода (или части его) обитали следующие виды лошадей:

• широкопалая лошадь Е. latipes, распространенная в позднем плейстоцене на Русской равнине и в Молдавии, а в голоцене - от центра Русской равнины, возможно, до Румынии;

• уральская лошадь Е. uralensis, распространенная от Северного Приура-лья и Зауралья до юга Урала в позднем плейстоцене, а в голоцене (7-5 тыс. л.н.) отмеченная в Северном Прикаспии;

• лошадь Пржевальского Е. przewalskii («Ископаемых остатков, достоверно относящихся к этому виду не известно» (Каталог..., 1981), Х.Д. Кальке (1976) полагает, что юго-восточная граница распространения этого вида в позднем плейстоцене в Восточной Азии проходила от крайнего юга Приморья, огибая Корейский полуостров, а далее протягивалась на юг вдоль побережья Желтого моря и сворачивала на запад; в XIX в. лошадь Пржевальского обитала на севере Центральной Азии на север до Монгольского Алтая, а к концу XX в. этот вид, возможно, уже не сохранился в диком состоянии (не исключено, что в доисторические времена он обитал на юге Сибири и на востоке Казахстана, но ископаемые остатки лошадей с этих территорий обозначались как Equus sp.);

• тарпан Е. gmelini, известен с мезолита до XIX в. от Причерноморья на север до Польши, 59° в Прибалтике и центральных районов Восточной Европы (до начала железного века; см.: Алексеева, 2001), а во второй половине XVIII в. еще обитал в степях по верхнему Дону (Гмелин, 1771), в южном Приуралье и на северо-западе современного Казахстана (Паллас, 1773); последние дикие тарпаны в Польше были отловлены в 1808 г. и розданы крестьянам, а на Украине истреблены полностью к середине XIX в.; так называемый лесной тарпан, населявший дольше всего леса Германии, Польши и Литвы, был полностью уничтожен к 1814 г. (Каталог..., 1981);

• европейский плейстоценовый осел Е. hydruntinus, известный для позднего плейстоцена, был распространен от юга Западной Европы до Предкавказья, Закавказья и предгорий Средней Азии, а в Крыму обитал до мезолита;

• кулан Е. hemionus в позднем плейстоцене имел громадный ареал от устья Хатанги и острова Бегичева почти до Колымы - на севере, до Причерноморья, Малой Азии, Аравийского полуострова, юга Западной Сибири, Центральной Азии, северо-востока Китая, о. Хонсю (северной половины) -на юге. Еще в историческое время обитал в степях Украины (где он обитал до средневековья), Крыма, Закавказья, Прибайкалья, Забайкалья, а до XVIII в. сохранялся в степях Волжско-Уральского междуречья, Казахстана и равнинной Средней Азии, где в XX в. оставался лишь крошечный «очажок», населенный этим видом - Бадхызский заповедник (Паллас, 1773; Гептнер и др.,1961; Кальке, 1976; Каталог..., 1981); за пределами России он был распространен от западной части Манчжурии до Синцзяня, Тибета, Пакистана и Аравии;

• отметим также, что на территории Восточной Европы (и на севере Азии) остатки ископаемых лошадей во многих работах идут под наименованием «кабаллоидных лошадей» или Equus sp.

Все виды диких лошадей - стадные животные, обитатели полуоткрытых и открытых пространств преимущественно с твердыми грунтами, способные на дальние и длительные кочевки и питавшиеся в основном травянистой растительностью.

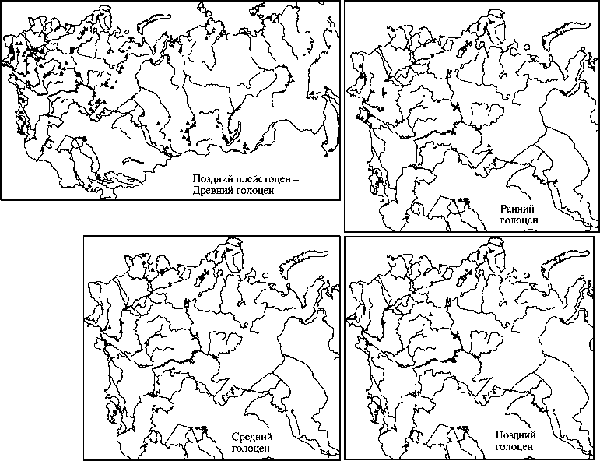

Изменение ареала диких лошадей в позднем плейстоцене-голоцене: треугольники - находки остатков лошадей

Общий ареал диких лошадей, обитавших с позднего плейстоцена в пределах Северной Евразии представлен на рисунке. Стоит добавить, что в позднем вюрме ареал лошадей на севере достигал Новосибирских островов (Черский, 1891) и о. Беннета (Веркулич и др., 1989). Во множестве случаев остатки лошадей находятся совместно с остатками мамонтов, шерстистых носорогов, северных оленей и бизонов, причем по многочисленным археологическим данным лошади были обычнейшей добычей охотников позднего палеолита и, наряду с бизонами и северными оленями, на многих стоянках становятся основной добычей человека после исчезновения мамонта.

В раннем голоцене количество находок остатков лошадей заметно снижается, они известны в Крыму, бассейнах Днестра, Днепра и Дона, у южного побережья Финского залива, на юге Кольского полуострова и на Южном Урале.

В среднем голоцене остатки диких лошадей найдены в Прибалтике, на Украине, в Воронежской и Саратовской областях. В позднем голоцене в пределах Восточной Европы зарегистрированы лишь три находки в Молдавии, в Московской и Ростовской областях.

Показательно, что на крайнем севере Сибири дикие лошади сохранялись значительно дольше, чем полагали еще совсем недавно. Так, по радиоуглеродным данным, наиболее поздние даты по остаткам лошадей составляют 4610 ± 40 л.н. (Быковский полуостров, чуть восточнее дельты Лены), 2200 ± 60 л.н. (о. Б. Ляховский; Kuznetsova et al., 2000) и около 1 тыс. л.н. по археологическим данным с Баранова мыса (около 70 км к востоку от устья Колымы; Окладников, Береговая, 1971).