Ареал косули и лося в позднем плейстоцене-голоцене

Косуля - обитатель лесов и лесостепи. Обширных открытых пространств она избегает, также как и глухих лесов. Косуля встречается даже в тростниковых или камышовых зарослях по берегам степных, полупустынных озер, но предпочитает светлые леса, богатые лиственным подлеском и подростом, чередующиеся с полянами, прогалинами и лужайками (Гептнер и др., 1961).

Широкому проникновению косули в зону тайги в последние десятилетия благоприятствовали вырубки, появление гарей, зарастающих лиственным молодняком. Относительное значение в питании косули двух основных компонентов - травянистой и древесно-кустарниковой растительности - сильно меняется в зависимости от конкретных природных условий. Значение трав в корме косули особенно велико в бесснежный период года, древесно-кустарниковой растительности - в зимний (Млекопитающие..., 1993).

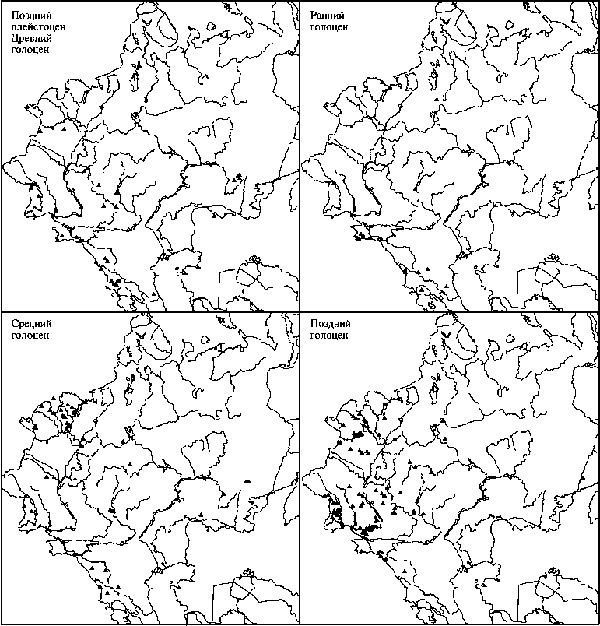

Остатки косули в конце плейстоцена относительно немногочисленны: в Молдавии, Крыму, на Кавказе, на Южном и Северном Урале. В раннем голоцене косуля распространялась до Кольского полуострова. Наибольшее сокращение ареала косули происходит в позднем голоцене.

Лось населяет почти весь лесной пояс, встречается и в лесотундре, придерживаясь зимой островных елово-лиственных лесов по долинам рек Полярного Урала, зарослей ивняков по ложбинам и берегам рек, а также березняков и осинников. Местами лось выходит в открытые тундры, удаляясь на несколько сотен километров от границы сплошных лесов, на зиму уходит к югу - в лесотундру. Лось достаточно обычен в лесостепи, здесь он придерживается, главным образом, островных (лиственных, сосновых) или пойменных лесов. По долинам рек лоси проникают в зону степей, где живут по берегам рек и озер, поросших ивняком, летом встречаются на осоковых болотах, поросших тростником и даже в открытой степи, на 100-150 км южнее границы постоянного обитания. В теплый период года лось предпочитает местности, где есть богатые водной растительностью водоемы, заросшие по берегам ивняком, кустарниками или лесом. К регулярно используемым местообитаниям относятся также заболоченные ольшаники, болота (часто поросшие ивами, кустарниковой березой или сосной), особенно если они перемежаются сухими облесенными гривами или граничат с большими массивами лесов. Особенно велико значение молодых гарей и лесосек, где много трав и есть поросль лиственных деревьев. Чем богаче ландшафтная мозаика, тем благоприятнее она для лосей (Млекопитающие..., 1993). В больших сплошных массивах леса, однообразных по составу древесной растительности, лоси всегда малочисленны. У лосей хорошо выражена сезонная смена кормов. Летом основную роль в питании играют травы водных, прибрежноводных и влажных мест обитания. Основная пища зимой - побеги и кора деревьев и кустарников.

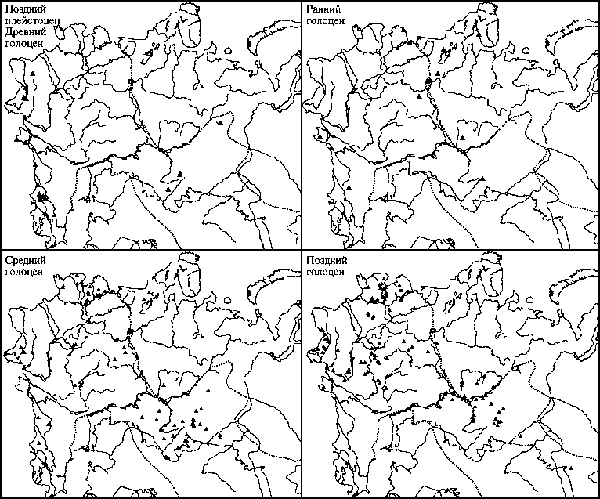

Изменение ареала благородного оленя в позднем плейстоцене-голоцене: треугольники - находки остатков благородного оленя

Изменение ареала косули в позднем плейстоцене-голоцене:

треугольники - находки остатков косули; пунктирная линия - современный ареал (Гептнер и др., 1961)

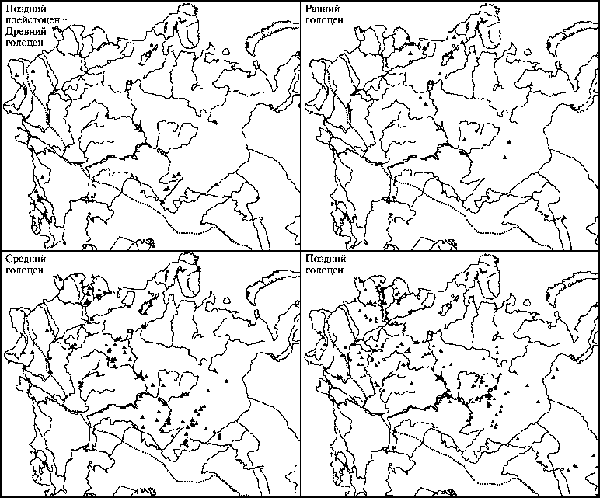

В плейстоцене лось был распространен в Восточной Европе от Закавказья до севера Украины, Оки, среднего течения Волги и верховьев Печоры (Флеров и др., 1955; Кальке, 1976; Каталог..., 1981). Позднеплейстоценовые остатки лося известны из Прикарпатья, центральных и восточных районов Восточной Европы и с Кавказа. В раннем голоцене ареал лося существенно расширяется, включая Скандинавию, весь север Восточной Европы. В среднем и позднем голоцене число находок резко возрастает, а их район расширяется до побережья Баренцева моря и некоторых прилежащих островов (Б. Олений и Вайгач) на севере, до бассейнов Кубани, Дона и Днестра на юге. Особенно обильными находки становятся в позднем голоцене, когда параллельно усилению товарообмена и появлению пушного промысла значительно интенсивнее становится охота и на крупных «мясных» животных, в первую очередь, лося и бурого медведя, поскольку стадные копытные в средней полосе Восточной Европы к этому времени уже совершенно или почти уничтожены (Алексеева и др., 1996). В этот период еще более расширяется и район находок лося в южных и центральных районах Восточной Европы (на юг вплоть до Закавказья), но на севере региона они уже сокращаются. Современный ареал лося, по сравнению позднеплейстоценовым и с позднеголоценовым, существенно сократился. За историческое время лось исчез из материковых районов Западной Европы (но обычен в Скандинавии), в Молдавии и на большей части Украины, из Закавказья и бассейна Кубани (Верещагин, 1956; Гептнер и др., 1961).

Изменение ареала лося в позднем плейстоцене-голоцене:

треугольники - находки остатков лося; пунктирная линия - южная граница области заходов (Гептнер и др., 1961)