Кабан и благородный олень в конце плейстоцена и голоцене

Кабан населяет лиственные и смешанные водораздельные и пойменные леса, облесенные склоны гор, плавни южных рек (Млекопитающие..., 1993); оптимальны для него леса с господством дуба, бука, граба, яблони, груши и других плодовых деревьев, а также хорошо увлажненные луговины.

Кабан - всеядное животное - ест дикие и многие культурные растения, их плоды (желуди, буковые и лещиновые орехи, плоды фруктовых деревьев и т.д.) и мелких животных (земляных червей, насекомых и их личинок, лягушек, ящериц, змей, яйца птиц и птенцов, мелких грызунов и их кормовые запасы).

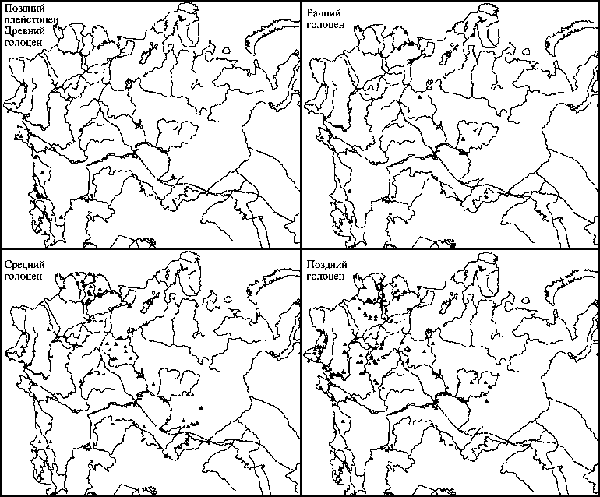

В конце плейстоцена и древнем голоцене остатки кабанов немногочисленны. В среднем голоцене число находок существенно больше, что связано с возрастанием его доли в охотничьей добыче. Уже в историческое время ареал кабана сокращается в северо-западной и центральной частях Восточной Европы. Лишь в последние десятилетия, начиная с 70-х годов XX века, кабан активно продвигается на север и северо-восток Европейской России (до юга Карелии и Архангельской области, до Костромской и Кировской областей). Это связано с сокращением численности сельского населения и с увеличением площадей мелколиственных лесов, вырубок, зарастающих полей, представляющих собой хорошие кормовые угодья.

Благородный олень - обитатель лесостепной зоны (Гептнер и др., 1961; Млекопитающие..., 1993). Наибольшую роль в его питании играют травы, кустарники и деревья (побеги, листья, почки, хвоя, кора), а также плоды дуба и бука.

В конце плейстоцена кости благородного оленя во многих районах часто встречаются вместе с остатками мамонта, шерстистого носорога и других видов мамонтовой фауны на западной, южной и центральной части Восточной Европы (включая Крым и Кавказ), на Урале, в верховьях рек Иртыш, Енисей и Ангара, а также на Тянь-Шане. Самые северные районы его обитания - Новосибирские острова, Колымская низменность и Аляска (Каталог.., 1981; Черский, 1891; Боескоров, 2003). В раннем голоцене местонахождений остатков благородного оленя значительно меньше, чем в конце плейстоцена, но они есть на северо-западе Русской равнины. В среднем голоцене число местонахождений, где найдены остатки благородного оленя, больше, чем в раннем голоцене. В позднем голоцене число находок этого вида максимально, до XVIII в. он еще обитал на южном Урале (Паллас, 1773). За историческое время северная граница ареала заметно переместилась на юг.

Изменение ареала кабана в позднем плейстоцене и голоцене:

треугольники - находки остатков кабана; пунктирная линия - восстановленная северная граница ареала за историческое время (Гептнер и др., 1961)