Речной бобр - характерный обитатель рек и озер

Речной бобр - характерный обитатель рек и озер, его жизнь тесно связана с водой и прибрежной древесной растительностью. Уже в силу этого он не так резко реагировал на климатические изменения плейстоцена и голоцена и исходно имел громаднейший ареал: от Заполярья до областей с субтропическим климатом.

В летнее время бобры питаются преимущественно водной растительностью, а в остальные сезоны - почти исключительно корой и побегами деревьев с мягкой древесиной (способных к быстрому воспроизводству и росту), которые они активно заготавливают на зиму.

Позднеплейстоценовые остатки речного бобра весьма малочисленны и пространственно очень сильно разобщены, что, безусловно, связано со специализацией древних охотников. Крайняя южная точка распространения бобра в этот период известна для Месопотамии (Coon, 1949; цит. по: Рогинский, 1966), ряд находок - для Закавказья (Бурчак-Абрамович, Гаджиев, 1962 и др.). По-видимому, максимальным распространение бобра было в голоцене в связи с развитием множества пресноводных водоемов на аккумулятивно-трансгрессивной стадии развития рельефа, но еще до прямого и весьма активного воздействия на этот вид человека (Лавров, 1981).

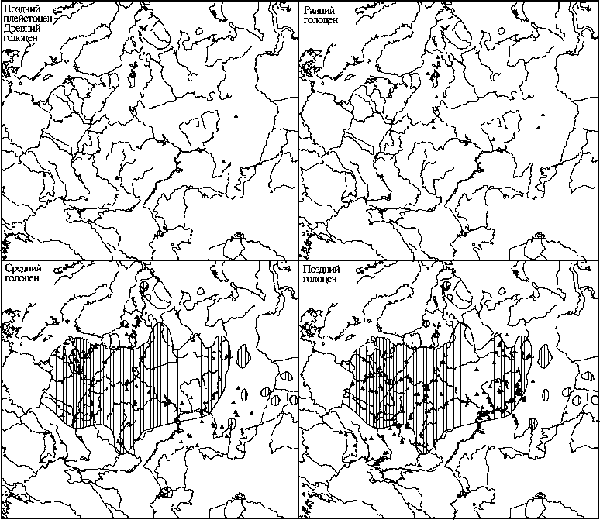

Изменение ареала бобра в позднем плейстоцене и голоцене:

треугольники - находки остатков бобра, штриховка - современный ареал бобра (Бобринский и др., 1965)

В начале позднего голоцена бобр становится важным объектом охоты, атрибутом религиозных культов и предметом широкой меновой торговли, а затем и интенсивного коммерческого промысла, который инициировал процесс русской колонизации громаднейших пространств Северной Азии в XVI - XVII веках. В результате сильно сократилась численность этого зверя и его ареал (Скалой, 1951; Алексеева и др., 1996; Боескоров, 2001).

Еще в историческое время бобр был известен на реках Печоре, Сосьве, на Северном Урале, на реках Дон и Хопёр. Самые северные находки остатков бобра описаны на Оленьем острове у северного побережья Кольского полуострова, на Вайгаче, а в низовьях Енисея (около 70° с.ш.), на юге Ямала найдены остатки бобровой плотины (Гурина, 1961, 1997; Калякин, 1985, 1995). До XIX в. бобры жили на многих реках вблизи Байкала и по притокам р. Лены, вероятно, и в бассейне реки Анадырь (Скалон, 1951; Окладников, 1953; Лавров, 1981; Дёжкин и др., 1986; Калякин, Турубанова, 2001).

Начиная с конца XVII - начала XVIII века, численность бобра падает еще более резко и ареал его продолжает сокращаться из-за истребления его человеком в погоне за ценным мехом и бобровой струёй. Кроме прямого истребления в южной части ареала на эти процессы большое влияние оказало уничтожение приречных лесов. Максимально ареал бобра сокращается к началу XX века: звери сохранялись только в среднем течение р. Днепр, в верховьях рек Березины и Сожа, по среднему течению реки Воронеж, в Западной Сибири - по рекам Конда и Сосьва, а также в верховьях реки Енисей (Скалой, 1951; Лавров, 1981). С 20-30-х годов предпринимаются специальные усилия не только по охране бобра, но и по его восстановлению. В настоящее время бобр восстанавливается на многих территориях Восточной Европы (Лавров, 1981; Соловьев, 1991).