Ныне живущие или жившие в историческое время виды мамонтового комплекса

В эту группу включены не только ныне живущие виды, но и тур (исчезнувший в диком состоянии в XVII в.), зубр и лошади, из которых часть видов вымерла на различных этапах рассматриваемого здесь периода, а один вид -тарпан - в диком состоянии сохранялся до первой половины XIX века.

Тундровые виды. Северный олень. В большей части археологических работ северный олень считается типичным обитателем тундро-степей или даже арктическим элементом мамонтовой фауны (Громов, 1948; Верещагин, 2002). Зоологи, изучавшие рецентную фауну, подчеркивали, что северный олень распространен в тундре, лесотундре и тайге, а в смешанные леса не заходит (Гептнер и др., 1961; Наумов, 1963).

Однако, пытаясь восстановить ареал этого вида, необходимо учитывать, что еще в XVIII веке в периоды зимних кочевок он регулярно заходил на Украину, на север Калмыкии и постоянно обитал в современной Башкирии, а в XIX в. - в Ленинградской и Новгородской областях, в районе слияния Волги и Камы. На юго-востоке Тверской области северный олень был окончательно уничтожен в начале XX века. На западе Монголии северный олень исчез в историческое время, но сохранился на севере этой страны, на севе-ро-западе Манчжурии, в Амурском крае, на севере Сихотэ-Алиня, на Сахалине (Паллас, 1773; Гептнер и др., 1961; Бобринский и др., 1965; Каталог..., 1981; Помишин, 1990; Distribution..., 1997).

В позднем плейстоцене ареал северного оленя в большей своей части совпадал с ареалом мамонта, но его южная граница почти на всем протяжении, кроме Западной и Центральной Европы, а также Причерноморья, проходила севернее (Флеров и др., 1955; Кальке, 1976; Каталог..., 1981; Черский, 1891 и др.). Известна одна находка мустьерского времени остатков северного оленя в Закавказье (Ерицян, Семенов, 1971). По материалам многочисленных позднепалеолитических стоянок средней полосы России, Украины, Урала, Сибири (Береговая, 1960, 1984) и Западной Европы (Цейнер, 1963), северный олень был одним из наиболее активно добывавшихся первобытными охотниками видов и на многих стоянках этого времени был основной и жизненно необходимой для человека добычей, потеснив или даже заменив в этом плане мамонта в позднем палеолите.

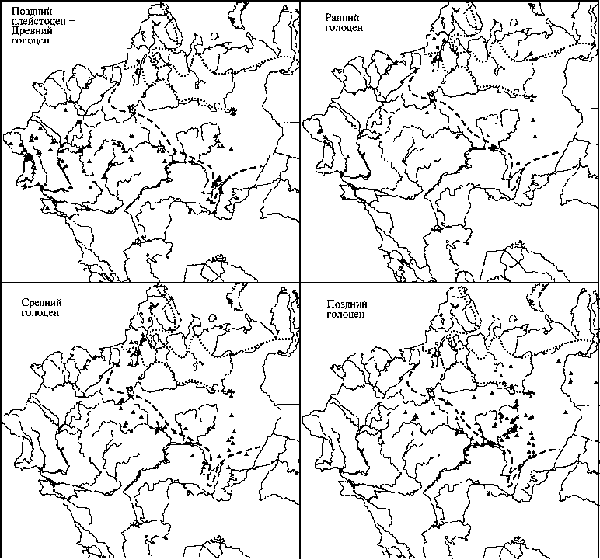

В раннем голоцене (мезолите) число находок остатков северного оленя резко сокращается, расположены они на большом расстоянии друг от друга и встречаются от Кеми и Печоры на севере, от Карпат и Прибалтики на западе до Крыма, Приднепровья и юга Сибири на юге и на востоке (рис. 2.5). В среднем голоцене (неолите) количество находок больше, но приурочены они в основном к центральным и северным районам Восточной Европы (Береговая, 1984) и Скандинавии (Хольтедаль, 1958). В позднем голоцене число находок еще больше, чем в предыдущие периоды голоцена, а их район расширяется на юг до Курской области и даже до Николаевской области Украины, до Урала и Зауралья.

В последние столетия ареал северного оленя в Евразии резко сокращался, его южная граница смещалась на север.

Лесные виды. Бобр, кабан, благородный олень, косуля, лось, зубр и тур - типичные обитатели доагрикультурного лесного пояса, реконструкция которого дана далее. В современных, сильно преобразованных лесах, они избегают сомкнутых крупных лесных массивов и отдают предпочтение лесным ландшафтам, отдаленно напоминающим лесолуговостепные комплексы доагрикультурного типа, где есть разреженные леса с подростом широколиственных и мелколиственных деревьев и заросли кустарников, перемежающихся полянами с луговыми травами, низинными болотами, гарями, вырубками. Они широко осваивают лесостепные ландшафты, а по долинам рек способны проникать в глубь степей, полупустынь и пустынь. На севере бобры и лоси доходят до тундры, придерживаясь островных и долинных лесов, и даже чистых ивняков. Практически для всех этих видов наиболее благоприятны экотонные местообитания (за исключением чисто горных), отличающиеся повышенной мозаичностью.

Изменение ареала северного оленя в позднем плейстоцене и голоцене:

Треугольники - находки остатков северного оленя, пунктирная линия - восстановленная южная граница ареала за историческое время (Гептнер и др., 1961); штриховая линия - современная (на середину 50-х годов 20 в.) граница ареала (Гептнер и др., 1961).