Вычислительные эксперименты без воздействий природного или антропогенного характера на синузию деревьев

Эксперименты с участием березы и клены (как диаметрально противоположных по отношению к свету видов) были поставлены с целью исследования влияния параметров теневыносливости и темпов роста на структуру формирующейся синузии. Были проведены два вычислительных эксперимента.

В первом эксперименте скорость роста березы была в два раза меньше нормальной, а скорость роста клена - нормальной (береза-05, клен). Во втором эксперименте скорость роста березы была нормальной, а клена - в два раза меньше нормальной (береза, клен-05), т.е. скорость роста теневыносливого вида на начальных этапах онтогенеза была приблизительно равна скорости роста светолюбивого вида. Нормальные значения скоростей роста были взяты из таблиц хода роста чистых насаждений (Нормативы для таксации лесов..., 1992).

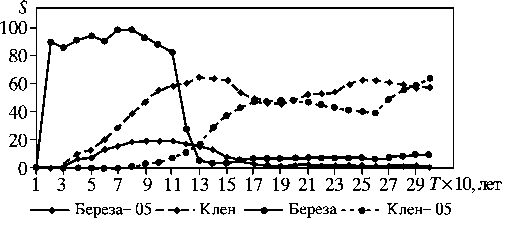

Изменение долей площади генеративных особей березы и клена в процессе моделирования при разной скорости роста (пояснения см. в тексте)

Первый эксперимент показал, что в течение жизни первого поколения деревьев, различающихся по теневыносливости, будет абсолютно преобладать вид, биологические свойства которого позволяют ему наиболее быстро (по сравнению с остальными членами синузии) расти в высоту в молодости и получить достаточное для нормального развития количество солнечной энергии. Обычно такими возможностями обладают пионерные виды (в наших экспериментах - береза).

Иная структура древесной синузии формируется во втором эксперименте, где скорость роста светолюбивого вида равна скорости роста теневыносливого. В этом случае с самого начала формируется смешанное насаждение, однако большая теневыносливость клена дает ему преимущество в процессе конкуренции. Тем самым к концу жизни первого поколения березы клен занимает лидирующее положение в синузии.

К 17 шагу моделирования структура древесной синузии в обоих экспериментах очень похожа - абсолютное доминирование теневыносливого вида. Это объясняется тем, что ко времени окончания жизни первого поколения светолюбивого вида (березы), при условии постоянного подсева семян других видов, под его пологом формируется ярус из более теневыносливых видов (в наших экспериментах - клена). Это не позволяет в достаточном количестве нормально развиваться молодым особям светолюбивого вида, а молодые деревья теневыносливого вида, способные расти под материнским пологом, образуют следующие поколения. Однако следует отметить (как особо интересный) следующий результат моделирования: несмотря на полное доминирование клена, в модельных экспериментах всегда присутствуют, пусть в очень небольшом количестве, особи березы. Это говорит о том, что в модели, при формировании “gap mosaic”, возникают условия, достаточные для развития и устойчивого существования популяции светолюбивых видов, хотя и на очень низком уровне численности.

Таким образом, при отсутствии экзогенных (по отношению к популяциям моделируемых видов) воздействий преобладание в модельном эксперименте наиболее теневыносливого вида в стационарном режиме неизбежно (Чумаченко, 1993).

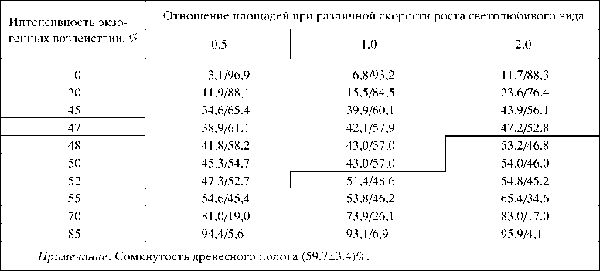

Отношение площадей, занимаемых светолюбивым (числитель) и теневыносливым (знаменатель) видами в стационарном состоянии при различной (0,5; 1,0; 2,0) скорости роста светолюбивого вида и разных интенсивностях экзогенных воздействий