Мозаики, создаваемые зубрами и некоторыми другими копытными в доисторические времена

Поскольку в восточноевропейских лесах крупные фитофаги (зубр, тур, тарпан и др.) почти полностью уничтожены (Кириков, 1960, 1979; Цадкин, 1961; Алексеева, 1977; Верещагин, Русанов, 1986; Пучков, 1991, 1992, 1993), возможна только реконструкция их ареалов (по археологическим и палеозоологическим данным) и популяционных мозаик (по результатам реинтродукции в отдельных заповедниках лесной зоны). Эти данные не так полны, как сведения о популяционных мозаиках деревьев, сохранившихся в естественной среде обитания.

В качестве примера рассмотрим вид, по которому существует наиболее полная информация, - зубр (Bison bonasus Linnaeus, 1758). В позднем голоцене его ареал охватывал Западную, Центральную, Восточную Европу и Кавказ. На севере Восточной Европы ареал его доходил до Балтийского моря, на юге - до Черного и Азовского морей (Кириков, 1960; Гепнер и др., 1961; Соколов, Темботов, 1993). До XVI-XVIII веков зубры были обычными обитателями лесов от Прибалтики до Кавказа и во множестве уничтожались во время охот. История уничтожения и реинтродукции зубра подробно изучена, что делает обоснованным заключение о повсеместном его распространении в лесах умеренного пояса в прошлом и о его первостепенном значении в создании зоогенных мозаик (Рузский, 1898; Кулагин, 1918; Башкиров, 1940; Заблоцкий, 1948, 1960; Верещагин, Русанов, 1979; Krasinski et al., 1995).

Данные о размерах площадей, необходимых для устойчивого существования элементарных популяций (ЭП) зубра, сильно различаются. Так, в равнинных условиях стадо зубров, включающее от 5 до 15 особей, имеет стационарный участок площадью от 500 до 1000 га, в то время как отдельные особи кочуют на большие расстояния - несколько десятков километров. В связи с тем, что зубры существуют сейчас в антропогенно преобразованных ландшафтах, количественные характеристики ЭП этого вида надо рассматривать как сугубо приблизительные. Можно только отметить, что и на Русской равнине, и на Кавказе они значительно превышают площадь выявления ЭП самых крупных деревьев и составляют десятки - сотни квадратных километров (Корочкина, 1958, 1973; Вейнберг, 1986; Жескова, 1988).

Как показывают опыты по реинтродукции зубров в разных (Приокско-Террасном, Центрально-кавказском, Хоперском, «Беловежской пуще») заповедниках (Корочкина, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974; Киселева, 1974), в местах стоянок этих стадных животных, на водопоях и тропах, вследствие уничтожения древесной растительности возникают сообщества луговоопушечных и лугово-степных видов. Размеры таких зоогенных полян с луговой флорой составляют от 0,1 до 3-5 га. Использование стоянок в течение одного-двух десятков лет приводит к сильному уплотнению почвы и развитию дерновинных злаков. Повреждение зубрами крупных деревьев и использование подроста в качестве корма вызывает гибель деревьев и кустарников. В лесах появляются крупные прогалины, которые соединяются широкими тропами с водопоями и кормовыми участками (Башкиров, 1940; Корочкина, 1973; Буневич, 1991; Вейнберг, 1986; Буневич, Кочко, 1988; Казьмин, Смирнов, 1992). В летнем питании зубров преобладают луговые травы: злаки, сложноцветные и бобовые (Заблоцкая, 1957; Александров, 1958; Калугин, 1958; Александров, Голгофская, 1965; Корочкина, 1969, 1971, 1972; Киселева, 1974; Жескова, 1988). Сопоставление списков кормовых растений зубров из «Беловежской пущи» и Приокско-Террасного заповедника (Заблоцкая, 1957; Корочкина, 1969) с современной флорой сенокосов и пастбищ выявило их значительное экологическое сходство (Смирнова и др., 1997).

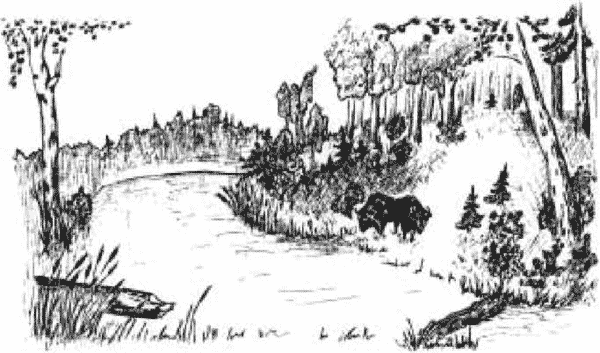

Схематический рисунок лесного ландшафта в хвойно-широколиственных лесах с зоогенными полями, сформированными зубрами и бобровым прудом

После того, как зубры покидают созданные ими поляны, из-за переуплотнения почвы и практически полного уничтожения растительности начинается инвазия пионерных видов деревьев (в северной части лесного пояса -виды рода Betula, Salix, Pinus sylvestris, Populus tremula и др.) и/или кустарников (в южной части лесного пояса - Malus sylvestris, Pyrus communis, Prunus spinosa, Acer campestre, A. tataricum, виды родов Rosa, Crataegus и др.). Зоогенные поляны на разных стадиях развития и повсеместно распространенные экотонные сообщества были основными местообитаниями для приживания подроста светолюбивых видов деревьев и кустарников в доагрикуль-турных европейских лесах (Olff et al., 1999).

Места обитания зубров охватывают разные элементы катен: от мест стоянок на хорошо прогреваемых водоразделах и верхних частях склонов до водопойных приречных полян. В результате лес пронизывается сетью дорог и полян, которые служат каналами миграции луговой и опушечной флоры и фауны. Следует особо подчеркнуть значимость этих местообитаний для приживания подроста эдификатора европейских широколиственных лесов -дуба черешчатого, который в современных теневых лесах практически не возобновляется (Смирнова, Чистякова, 1988). Облик лесного ландшафта с участками сомкнутых лесов и зоогенных полян представлен на рисунке.

В пределах полян выделяются более мелкие биогенные мозаики: индивидуальные «стойла» зубров, «каталки» - места особо сильного нарушения напочвенного покрова и верхних слоев почвы. Такие места обычно располагаются на относительно крутых склонах, они лишены растительности, и здесь часто регистрируются эрозионные процессы (Корочкина, 1973; Зубр, 1979; Соколов, Темботов, 1993). Кроме того, биогенные мозаики образуются вдоль троп этих животных, на солонцах и пр. В целом популяционная мозаика зубров определяет возможность устойчивого существования и циклического развития большого разнообразия биогенных мозаик.

Сходное распространение и близкие кормовые предпочтения, видимо, были свойственны и другим стадным фитофагам, образующим «зубровый комплекс», в первую очередь турам, тарпанам (Верещагин, Русанов, 1979; Пучков, 1991, 1992 а,б, 1993 а, б; Olff et al., 1999).

Постоянное присутствие видов зубрового комплекса в лесных ландшафтах определяло в доагрикультурный период принципиально иную, чем ныне, структуру биоценотического покрова: собственно лесные участки со свойственной им мозаикой возрастных парцелл чередовались с зоогенными полянами, в результате очень широко были представлены экотонные сообщества. Полное истребление в Восточной Европе к XVI-XIX вв. зубров и других мощных фитофагов привело к серьезным последствиям: крупные зоогенные мозаики исчезли, начали преобладать теневыносливые лесные виды. В результате, светолюбивая флора и фауна были вытеснены из леса и занимают теперь антропогенные местообитания: опушки, сенокосы, пастбища, поля, обочины дорог и пр. Некогда единый биогеоценотический покров лесных ландшафтов распался на фрагменты (лесные, луговые и пр.), которые в настоящее время многими исследователями рассматриваются как самостоятельные сообщества.