Описание церкария Rhipidocotyle papillosus

В 1927 г. Вудхэд писал о проникновении и инцистировании церкариев B. papillosus. Мелкий экземпляр рыбы Ambloplites rupestris был помещен в один сосуд с пресноводным моллюском Elliptio dilitatus, из которого быстро выходили церкарии.

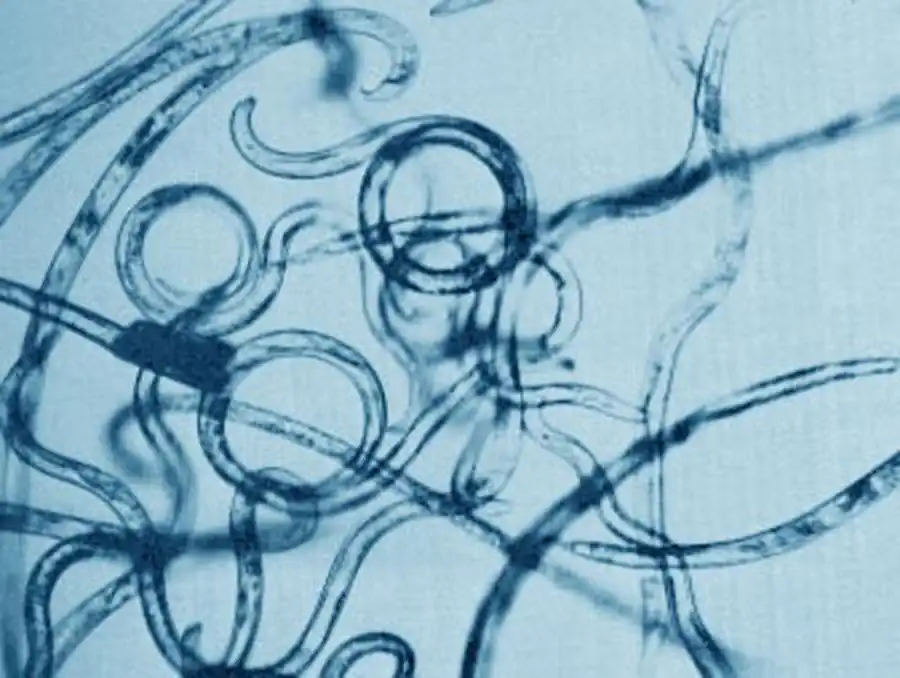

Они активно не искали рыбу, и лишь движение воды подносило их к ней, так что проникновение становилось возможным. При движении рыбы церкарии запутывались в плавниках, особенно в дорзальных и хвостовых. При активных движениях рыбы многие церкарии отбрасывались. Через несколько минут рыба была перенесена в часовое стекло для наблюдения за церкариями при помощи бинокуляра.

Сначала фурки хвоста помогали личинке поддерживать контакт ее передней присоски с плавником рыбы; из них выделялось, очевидно, какое-то клейкое вещество и когда начиналось проникновение, они скручивались в виде свернутой массы. Через 5 мин. хвост церкария отделился от собственно тела, которое проникло в ткань между лучами плавника. Путь, по которому прошел церкарий, был обозначен ярко розовым цветом от скопившихся в ране красных кровяных телец. На протяжении 30 мин. при помощи червеобразных движений церкарий закончил свою миграцию в тканях хозяина и оказался заключенным в тонкостенной прозрачной цисте.

Инцистирование происходит обычно у основания плавниковых лучей, под последними несколькими рядами пигментированных чешуек. Через 5 час. после сформирования цисты наблюдались активные движения проникшего бесхвостового церкария, а через 24 часа имелась законченная характерная циста. Начался процесс метаморфоза церкария. При наблюдениях и экспериментах не удалось выяснить происхождения стенок цисты. Быстрота и метод образования цисты говорят в пользу ее паразитарного происхождения. У многочисленных исследованных цист наблюдалось существование только одного слоя. Вудхэд пишет, что следует изучить химическую природу стенки цисты и ее связь с субкутикулярными железами. Многие авторы называют эти железы цистогенными.

Для завершения цикла развития паразита рыба — носительница таких цист — должна быть съедена другой большой рыбой. В этом случае стенка цисты переваривается пищеварительными соками хозяина и молодой паразит освобождается. Если рыба является облигатным хозяином, то паразит локализуется в пилорических придатках.

Ван Клив и Мюллер (1934) обнаружили у рыб Perea flavescens, Esox niger, Ameiurus nebulosus и Lepibema chrysops трематод, которых они отнесли к виду Rh. papillosus (Woodhead, 1929). Упомянутые авторы пишут, что им не удалось увидеть головных сосочков, но Вудхэд, ознакомившись с материалом Ван Клива и Мюллера, подтвердил точность их определения.

Ван Клив и Мюллер (1934) пишут, что у Perea flavencens, Esox niger, Ameiurus nebulosus и Lepibema chrysops все паразиты оказались неполовозрелыми, лишенными матки и яиц. Незрелых гельминтов авторы отнесли в неопределенную группу Rh. elegens н R. papillosus. Гельминты из окуня, по-видимому, относятся к B. elegans.