Генетические критерии для оценки тканей

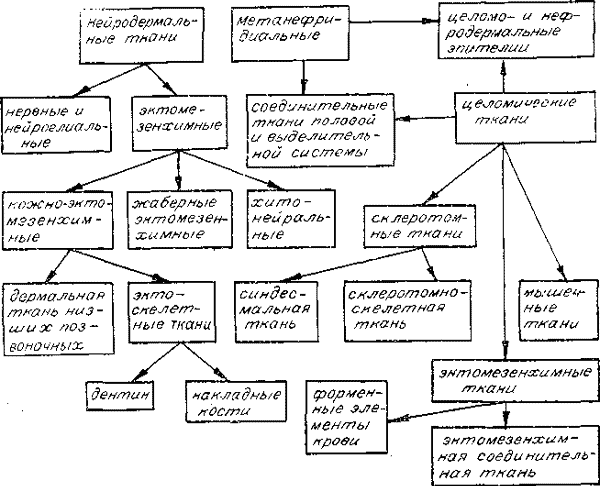

Поскольку ткани позвоночника возникли из существенно мультифункциональных тканей и эволюционировали дивергентно, в схеме генетической классификации, кроме опорно-трофических, должны оказаться и родственные ткани, принадлежащие другим морфофункциональным группам.

Это было показано Н. Г. Хлопиным и не является существенным затруднением. Может быть, неполно, но в работах по эволюции тканей очерчен и круг чисто генетических критериев для оценки тканей: филогенез, источник развития в онтогенезе, возможности метаплазии, характер камбия ткани на разных этапах онтогенеза, содержание гистогенеза. Действительно трудным вопросом является следующий: каковы должны быть объекты генетической классификации тканей?

Ткани, выделяемые в классической гистологии, выделены по морфофизиологическим основаниям. Поэтому, взяв в качестве отправной точки дефинитивные ткани высших позвоночных в том виде, в каком они обычно выделяются, мы неявно введем в генетическую классификацию морфофизиологические критерии и получим, в сущности, комплексную, а не генетическую классификацию. Конечно, генетическая классификация в итоге должна привести нас к тканям морфофизиологических классификаций и показать их родство. Но более общие понятия генетической классификации должны быть филогенетическими. Они могут совпадать или не совпадать по объему с тканями классической гистологии. Система таких понятий мало разработана, и потому предлагаемая нами схема требует обширных пояснений.

Генетические отношения опорно-трофических и некоторых родственных им тканой у позвоночных животных.